Жизненный путь в литературе

Каждый день люди ищут ответы на множество вопросов. Школьники решают, что съесть на завтрак, какую одежду надеть, ехать в школу на автобусе или идти пешком. По окончании уроков возникает дилемма: делать домашнее задание сразу по возвращении домой или после прогулки с друзьями. Эти мелкие ежедневные проблемы легко решаются. Но в жизни человека есть более серьёзные вопросы.

Куда поступить после школы, какую профессию выбрать, чем заниматься в жизни — об этом приходится думать вчерашнему выпускнику. И критерии выбора у каждого свои. Взрослому человеку иногда кажется, что прими он другое решение, всё сложилось бы иначе, возможно, гораздо счастливее. Многие произведения русских классиков раскрывают проблему выбора жизненного пути. Аргументы из литературы учат анализировать опыт героев, делать правильные выводы. С их помощью можно решить самые сложные задачи:

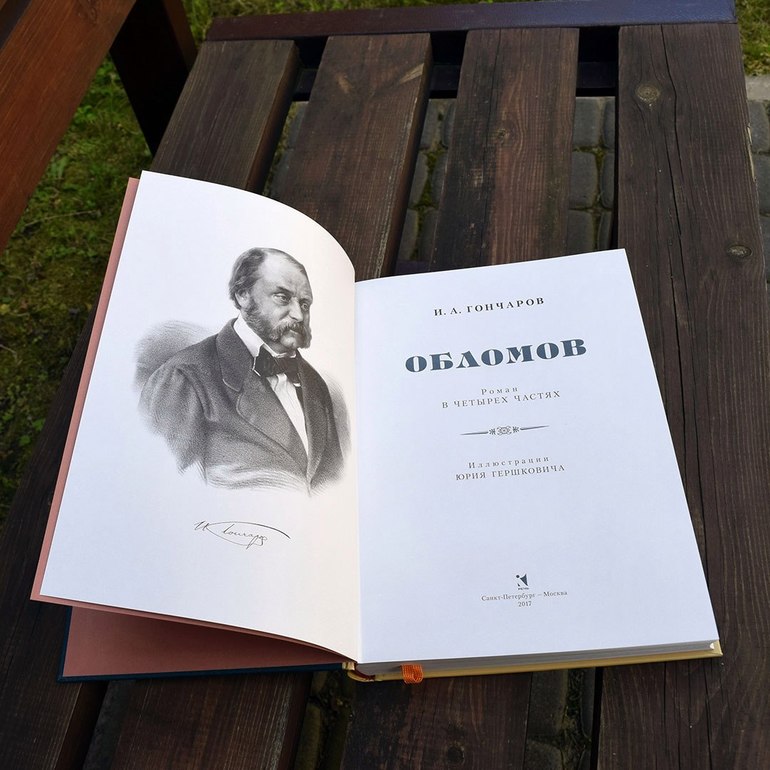

- Роман «Обломов» раскрывает тему выбора своего места в жизни. Автор И. А. Гончаров показывает читателям, к чему может привести абсолютная безвольность или, наоборот, сильный характер, упорство в достижении цели. Илья Обломов — главное действующее лицо произведения. Он не любит прилагать усилий, ленив и упрям. В конце романа этот персонаж становится безликой тенью, существование его бесцельно и безрадостно.

- На Евгения Онегина из одноимённого романа А. С. Пушкина, влияет не собственный выбор, а предполагаемое наследство. Но его не устраивает беззаботная жизнь, в которой место есть только балам, да, любовным утехам. Он отвергает светскую жизнь, нормы морали, принятые в обществе того времени. За ним закрепляется слава чудака. И всё же Онегин не прекращает поиск жизненных ценностей, целей.

- «Человек в футляре» — пример выбора жизни закрытой и замкнутой. Главный герой А. П. Чехова не может наслаждаться жизнью, так как добровольно отказывается от её радостей. Беликову спокойнее, когда жизнь не преподносит сюрпризов, всё происходящее спланировано. Любое отступление от установленных правил способно серьёзно повлиять на психику таких людей. В случае с Беликовым всё заканчивается ещё трагичнее — он умирает.

Так, персонажи русской классики ищут смысл жизни, проходят путь к самому себе. Взлёты и падения героев являются результатом сознательного выбора. Тем самым подтверждается тезис о том, что любое событие имеет свою причину.

Выбор в любви

Одна из наиболее интересных и непростых тем для подростков — выбор в любви. Многие авторы раскрывают эту тему в своих книгах. При работе над сочинением можно, опираясь на собственные рассуждения, проанализировать истории любовных дилемм в известных произведениях.

В «Анне Карениной» главной героине Л. Н. Толстого пришлось столкнуться с самым трудным выбором в её жизни — любовь и страсть или семья, ребёнок. Принятое решение повлекло за собой цепь событий, повлияло на всю дальнейшую жизнь. Из-за влюблённости в молодого офицера, графа Волконского, женщина, как представительница слабого пола, теряет положение в обществе, уважение его большинства.

Самым тяжёлым последствием для Анны становится запрет на общение с сыном. Но жить с нелюбимым мужем она также не может. Всё это становится невыносимым, теряется всякий смысл существования. Искренняя любовь при этом не оказывается спасительной, поддерживающей. И героиня решает покончить с этим раз и навсегда.

Приходится выбирать и героине романа «Война и мир» Наталье Ростовой. Главные решения, которые ей пришлось принимать, касались любви. Не умудрённая жизненным опытом, Наташа отважилась на отношения с Курагиным. По детской наивности она не подозревала, что он способен на обман, предательство.

Отстранённая любовь Болконского не соответствовала темпераментной натуре героини Льва Толстого, и она решается бежать с Курагиным. Возможно, если бы не этот опрометчивый поступок, у любви князя Андрея Болконского и Натальи Ростовой был счастливый конец. Так, великий русский классик показал, насколько ошибочными бывают необдуманные решения, о которых порой приходится жалеть.

Татьяна из «Евгения Онегина» решается на признание в чувствах к главному герою. В силу своего юного возраста и неискушённости романтическая героиня А. С. Пушкина не ожидала отказа. Но происходит именно так. Сердце Татьяны оказывается разбитым. Проходит много лет, девушка превращается в прекрасную женщину. Она становится зрелой, умной светской дамой.

Брак с генералом полностью изменил её жизнь, что пошло только на пользу. Теперь уже она получает любовное письмо от Евгения. И отвечает отказом. Татьяна не готова променять свою устоявшуюся жизнь на призрачное счастье. Нелёгкий выбор её продиктован холодным рассудком, да и чувства к Онегину остались в далёком прошлом.

Поиск профессии

Молодым людям в определённый период жизни приходится решать ещё одну задачу — выбор призвания. Здесь может быть велико влияние родителей, ближайшего окружения. Они могут советовать поступать в престижный вуз, получить финансово выгодную, востребованную профессию. Но позиция окружающих может не совпадать с тем, чего хочет сам подросток. И пусть то, чем он хочет заниматься, не принесёт больших денег, но благодаря любимому делу, он сможет прожить счастливую жизнь.

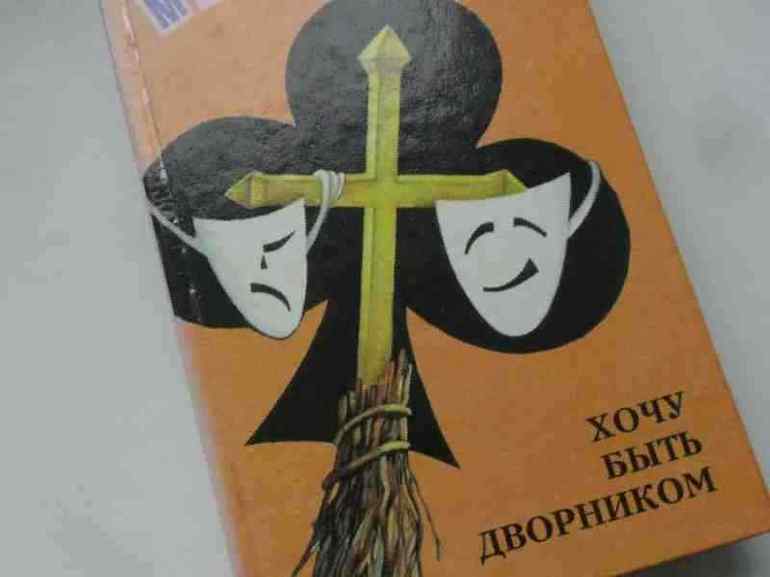

Эту вечную проблему детей и отцов описал М. Веллер в произведении «Хочу быть дворником». В выборе профессии главному герою активно помогали родители. Они приводили в пример тех, кто защищает диссертации или по окончании консерватории даёт концерты. Но герою претила мысль о просиживании брюк в институтской аудитории и зубрёжке книг. Его детская мечта осуществилась, но когда мужчина уже был на пенсии.

Литературный герой Ионыч в одноимённом рассказе А. П. Чехова любил свою профессию. Но, оказывается, этого бывает мало, особенно для врача. Если не развиваться в профессии, не изучать новые подходы в лечении людей, можно морально устареть. Что и произошло с Ионычем. В результате он мог потерять любимое дело. Смысл произведения в том, что недостаточно только найти своё призвание, нужно постоянно совершенствовать способности и умения, а также заниматься самопознанием.

Путь патриотизма на войне

Истинный героизм проявляется на войне. Именно в произведениях, описывающих это тяжёлое время, встречается настоящая любовь к Родине. В эпическом трёхтомнике «Война и мир» Л. Н. Толстого достаточно примеров настоящего патриотизма:

- купец Ферапонтов, который спалил свою лавку, лишь бы ей не завладели французы;

- жители Москвы, покидающие столицу, чтобы не подпасть под власть Наполеона;

- Наташа Ростова, готовая отдать подводы раненым под Бородином.

Андрея Болконского волнует вопрос, как правильно поступать в тяжёлое для России время. Он князь и может не участвовать в сражениях. Но благородный и смелый характер не позволил запятнать свою честь трусостью. Попав на поле боя, он отважно сражается за Родину, готов отдать за неё жизнь. В решающей битве Болконского смертельно ранят. Погиб князь, как и жил, настоящим героем.

В произведении Толстого самую искреннюю любовь к России проявляют простые солдаты. Они без громких слов умирают за близких и Родину. Лев Николаевич подчёркивает, что победа в войне с французами была завоёвана благодаря сплочённости русских людей. Вторгаясь в европейские страны, Наполеон встречался лицом к лицу только с действующей армией. В России же против него поднялся весь народ, невзирая на звания и сословия. Бородинское сражение показало огромную силу духа, патриотизм русского войска, из-за чего французы потерпели ещё и нравственное поражение.

В произведении «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя сыну главного героя приходится выбирать между любовью к польской панночке и верностью семье, родине. Андрий выбирает чувства к девушке, в надежде, что отец поймёт его. Но он ошибся. Для Тараса Бульбы не существует мотива, способного оправдать предательство. А значит, теперь он должен выбирать: оставить жизнь сыну, но потерять авторитет справедливого правителя, или покарать предателя. И отец казнит сына, проклиная себя за его ошибку.

Повесть В. Быкова «Обелиск» рассказывает об учителе школы Алесе Морозе, который совершил героический поступок в годы Великой Отечественной войны. Этот сельский преподаватель учил детей не только грамоте, но и доброте, человечности. Школьники были для него не просто учениками, они стали частью его жизни. И в критический момент, когда встал выбор, спастись самому или пройти смертельное испытание вместе с подопечными, Алесь не бросил своих мальчишек.

Образ дороги в русской классике

Образ дороги в русской литературе стал традиционным мотивом, вдохновляющим писателей. А. Блок считал, что отличительной чертой российского художника является ощущение пути. Дорогой как символом пользовались родоначальники русского фольклора, а также писатели-классики:

- Н. С. Лесков;

- А. С. Пушкин;

- М. И. Цветаева;

- Н. А. Некрасов;

- Н. В. Гоголь.

В романе «Капитанская дочка» этот древний символ помогает точнее понять сюжет произведения А. С. Пушкина и характер центрального героя Петра Гринёва. Он знакомится с Емельяном Пугачёвым, совершая путешествие в Белгородскую крепость. Бунтарь был для Петруши простым прохожим, но показался ему интересным, самобытным.

Направление пути героя лежит в крепость, где томится сирота Мария Миронова. По дороге Гринёв ведёт беседу с Емельяном. Пётр поражается неординарностью мышления, безудержным стремлением к свободе нового знакомого. Расстаются они на обратном пути из крепости. Предводитель крестьянского бунта произносит прощальные слова, полные доброты, великодушия.

В повести «Очарованный странник» образ дороги стал ведущим. Главный герой Н. С. Лескова, странник Флягин, проходит свой путь, уравновешивая личные порывы с жизненными требованиями. Тяга к странствию героя несёт в себе особый смысл. Вступление в каждый этап жизненного пути означает для Флягина новый виток нравственного развития.

Стихотворение «Над синевою подмосковных рощ…» М. И. Цветаевой повествует о смиренных странниках, бредущих по калужской дороге. Поэтесса вкладывает в странничество глубокий смысл. Её влечёт путь отречения от себя, возможность служения Богу. Героиня представляет, что однажды и она, устав от мирских забот, забыв земные привязанности, пойдёт «по старой по дороге по калужской».

В поэме «Мёртвые души» дорога — средство, показывающее обманный путь, который выбрал Чичиков. Образ представлен ведущей в никуда витиеватой тропой в глуши. Гоголь и сам незримо присутствует рядом с героем, неотступно следуя за ним. И реальная дорога превращается в постоянный символ жизненного пути Чичикова.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» начинается с «дороженьки», где встретились семь мужиков, завязавших тематический спор. В произведении Н. А. Некрасова все события связываются темой дороги. Но дорога — только малая часть жизни, помогающая полнее её описывать.

Произведения русских классиков ещё раз убеждают, что жизнь — это непростой путь, полный радостей и горестей, ненависти и любви. И человек решает сам, по какой жизненной дороге он пойдёт.

Текст (По В.А. Солоухину ) «Каждый день перепрыскивали дожди»

(1)Каждый день перепрыскивали дожди. (2)В конце концов земля так напиталась водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. (3)Вот почему, когда образовалась в небе широкая, тёмная прореха и оттуда хлынула обильная, по-летнему тёплая вода, наша тихая мирная речка сразу начала вздуваться и пухнуть. (4)По каждому оврагу, по каждой канаве наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, словно у них была единственная задача – как можно быстрее домчаться до речки и принять посильное участие в её разгуле.

(5)Я пошёл вдоль по берегу, не думая ни о чём, любуясь воистину необыкновенным зрелищем. (6)Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких снегов, не было на нашей реке такого разлива, такого водополья, как теперь. (7)Высокие ольховые кусты теперь выглядывали из воды одними макушками.

(8)До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько слабенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то он не мог «допищаться» до меня. (9)Может быть, спутывался сначала с писком и щебетанием птиц, а потом уж и выделился, чтобы завладеть вниманием.

(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут увидел у носка моего самому мне показавшегося огромным резинового сапога крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим копытом.

(11)В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, как все детёныши.

(12)Детёныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов, потому что больше походили на них окраской своих мокреньких шубок. (13)Их копошилось штук шесть, причём каждый старался занять верх, так что они вслепую всё время перемешивались клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких.

(14)Мне захотелось узнать, чьи это детёныши, и я стал оглядываться. (15)Из-за верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удержаться на одном месте (течение сносило её), глядела на меня своими чёрными бусинками выхухоль. (16)Встретившись со мной глазами, она быстро, испуганно поплыла в сторону, но невидимая связь с коровьим копытцем держала её, как на нитке. (17)Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, а по кругу. (18)Она вернулась к ольховому кусту и снова стала глядеть на меня, без устали гребя на одном месте.

(19)Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого крайне осторожного, крайне пугливого зверька. (20)Это был героизм, это было самопожертвование матери, но иначе не могло и быть: ведь детёныши кричали так тревожно и так призывно!

(21)Я наконец ушёл, чтобы не мешать матери делать своё извечное дело – спасать своих детей. (22)Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у меня тоже есть дети. (23)Я старался вообразить бедствие, которое по масштабу, по неожиданности, по разгулу и ужасу было бы для нас как этот паводок для бедной семьи зверушек, когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в третье место, а они гибли бы в пути от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы меня, а я не имел бы возможности к ним приблизиться.

(24)Перебрав всё, что подсказывало воображение, я остановился на самом страшном человеческом бедствии. (25)Название ему – война.

(26)Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сёк меня по лицу и рукам. (27)На землю спустилась чёрная, ненастная ночь. (28)В реке по-прежнему прибывала вода.

(29)В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук, неизвестно куда и неизвестно откуда летели птицы, созданные из огня и металла.

(30)Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня, идущего по ней, то я им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем полчаса назад казались мне слепые, озябшие детёныши выхухоли, лежащие на самом краю земли и стихии. (По В.А. Солоухину*)

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский советский писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы».

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Алгоритм написания сочинения — рассуждения по русскому языку

|

1 |

Вступление |

Все в мире связано невидимыми нитями, и неосторожный поступок, нечаянное слово могут обернуться самыми не предсказуемыми последствиями. |

|

2 |

Постановка проблемы |

Взаимоотношения человека и природы. Проблема бездумного, жестокого отношения к миру природы |

|

3 |

Комментарий к поставленной проблеме |

|

|

4 |

Позиция автора |

|

|

5 |

Собственная позиция |

|

|

6 |

Аргумент |

А.С.Пушкин «Анчар» (человек добыл яд анчара, чтобы принести гибель людям). Нельзя бездумно вмешиваться в жизнь природы А.Солженицын «Утенок» (человек не должен считать себя хозяином природы, которая сильнее и мудрее его) Толстой «Война и мир». Отношение к природе – критерий нравственной оценки личности (нелюбимые герои никогда не изображаются на лоне природы, Наташа, князь Андрей способны увидеть ее красоту) Проблему взаимоотношений человека и природы по-своему разрешает В. Распутин в повести «Пожар». Орудием возмездия природы за нерадивое потребительское отношение к себе в повести выступает огонь — одна из могучих и неукротимых природных стихий. |

|

7 |

Литературный аргумент |

|

|

8 |

Заключение |

Помни о своей Высокой человеческой ответственности! |

Развёрнутые планы сочинений

I. Введение. Человек и природа. Эта тема никогда не теряет своей актуальности. О проблемах взаимосвязи человека и природы говорили многие писатели прошлых веков и современности. Экологические идеи проникли и в художественную литературу.

Художественная литература дает представление читателям о том, что ценность природы не исчерпывается богатством ее ресурсов. Природа входит органической частью в понятие «Родина». Так как в художественных произведениях важны не только научные факты и обобщения, но и те мысли и чувства, которые возникают в связи с этим у героев и читателей, эта литература способствует воспитанию морально-этического отношения к природе.

II. Основная часть.

1.

2.

III. Заключение. Уничтожение ………….с этой точки зрения есть предупреждение: вместе с уничтожением природы происходит и процесс уничтожения природного начала в самом человеке, и , может быть, следующая очередь — его самого.

Вступление. Каждая эпоха ставит перед человеком множество вопросов, и он, как вечный Эдип, не может уклониться от необходимости отвечать на них.

Главные вопросы сегодняшней эпохи — ответственность человека за себя, за передачу жизни последующим поколениям, за сохранение мира, природы, нравственного начала.

Человек и природа — извечная нравственно-философская проблема, общечеловеческое значение которой с каждым годом приобретает все большую остроту. За последние десятилетия в сознании людей произошла настоящая «экологическая революция».

Литература не могла остаться в стороне от этого глобального процесса, затрагивающего всех и каждого. Когда резко изменяется общественное сознание, литература всегда стремится выполнить свою непосредственную задачу: уловить и передать художественными средствами те глубинные изменения, которые происходят при этом в человеческих душах, за частными фактами и судьбами разглядеть общую картину и предвидеть будущее.

Художественная литература, поднимая проблемы экологии, любви к природе и живому миру, как бы подстраховывает связи между человеком и природой. Особенно велика роль литературы в воспитании нового отношения к природе как одного из важнейших условий нравственного и эстетического развития личности XXI века.

Валентин Распутин. «Прощание с Матерой».

Валентин Распутин — из тех немногих прозаиков семидесятых годов кто вызывает уважение как у широкой публики, так и у литературной критики, независимо от политической ориентации.

Изобразительная сила его первых сочинений была так сильна, что и по сей день ставит Распутина в число живых классиков русской литературы XX века.

Современные критики не очень много пишут о Распутине по одной, но главной причине: писать особенно и не о чем. «Пожар» появился через 9 лет после действительно крупного произведения Распутина — «Прощания с Матерой», а после «Пожара» прошло уже 14 лет , и в этом промежутке появилась только публицистика и несколько рассказов, которые оцениваются по-разному.

У Валентина Распутина больше, чем у других писателей, выражена отчетливая учительная интонация, осознание миссии писателя как воспитателя и духовного руководителя народа, что, возможно, и делает его прозу невостребованной в современные времена.

Хотя литературная премия Александра Солженицына за 2000 год, присужденная Валентину Распутину с формулировкой — » за пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни в сращенности с русской природой и речью, душевность и целомудрие в воскрешении новых начал» — подтвердила его высокий писательский статус.

«Говорить сегодня об экологии — это значит говорить не об изменении жизни, как прежде, а об ее спасении» — сказал Валентин Распутин еще в 1989 году. В биографии Распутина было много общественных действий, направленных на спасение природы — и защита Байкала, и борьба против поворота северных рек, и протест против ликвидации «неперспективных деревень».

Но наибольшую степень воздействия на общественное сознание оказала повесть «Прощание с Матерой», которая перевела стрелки часов советской литературы и стала знаменательным литературным событием не только семидесятых годов, но и всей русской литературы советского периода.

В повести идет речь о затоплении обжитого острова с деревней Матерой перед пуском крупной электростанции на Ангаре.

Последние дни и ночи Матеры — разор кладбища, сжигание опустевших изб — для Дарьи и других старух все равно, что «край света», конец всему. Чувство вины перед разоренными могилами перерастает в горькое недоумение, в мысли о непонятной судьбе, об ее ускользающем смысле, о судьбе, что идет «не своим ходом», а словно бы кто-то ее тащит и тащит.

Санитарная очистка кладбища перед затоплением по сути обыденна: так сгребают во дворе мусор, чтобы сжечь. Но чем обыденнее все это, тем страшнее: здоровые мужики в брезентовых спецовках, чужие, как пришельцы, сваленные как попало кресты, пирамидки с фотографиями, холмики голых могил.

Смешалось необходимое и кощунственное.

Сам автор понимает и необходимость строительства электростанций, и неизбежность затопления деревень, подобных Матере.

В любой области жизни прогресс знаменует не только обретения, но и потери — такова диалектика истории. Нужно только, чтобы потери не перевесили приобретения. Прощаться надо, без него нет движения, вопрос в том, как прощаться, беспамятно или по-человечески, не забыв взять с собой все то ценное, что выработали поколения людей до нас.

В повести Распутина встает проблема «чистоты перевода» общегосударственных целей во благо каждого человека, и, напротив, интересов конкретных людей — в интересы государства.

«Недоброкачественность» этого перевода — главная нравственная проблема повести.

Оплакивая свои избы, родны могилы, свой остров, эти старухи, а вместе с ними и писатель, прощаются со старой русской деревней, исчезающей в водах времени.

И не случайно так высоко берет Дарья в своих вопросах — вопрошаниях, обсуждая едва ли не все нынешнее человеческое жизнеустройство, пытаясь постичь тайны земного существования человека. Уже одно это вводит частный случай с Матерой в контекст нашего исторического времени с его экологическими проблемами, беспокойством о дальнейших путях цивилизации, о приобретениях и потерях современного человека.

Недаром, несмотря на добротную реалистическую канву, «Прощание с Матерой» представляет собой во многом повесть — миф, в основе которого лежит библейское предание о Великом потопе, а погибшая сибирская деревня Матера в мифологическом плане оказывается моделью мира.

«И — органичнейшие черты его творчества: во всем написанном Распутин существует как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии: с русской природой и с русским языком. Природа у него — не цепь картин, не материал для метафор, — писатель натурально сжит с нею, пропитан ею как часть ее. Он — не описывает природу, а говорит ее голосом… Драгоценное качество, особенно для нас, все более теряющих живительную связь с природой» , — сказал А.И.Солженицын при вручении премии Валентину Распутину 4 мая 2000г.

Чингиз Айтматов. «Белый пароход». «Буранный полустанок». «Плаха».

Чингиз Айтматов шел своим путем к новому мышлению, ранее многих других обратившись к проблемам, касающимся человечества в целом и среды его обитания. В его произведениях смыкаются темы природы, цивилизации и совести, нравственного развития человека.

Нравственной мерой личности Айтматов считает заботу о мире — и это как ничто согласуется с современной проблемой экологии нравственности человека.

Причудливо сплетаются в ранней повести Айтматова «Белый пароход» сказка и быль, и так же, как смыкаются в этой повести легенда и действительность, сталкиваются в ней добро и зло, высокая вечная красота природы и низменные человеческие поступки.

Легенда о Рогатой матери — оленихе, некогда вскормившей племя киргизов, осознается мальчиком как действительность, а действительность переходит в сказку, сочиненную им самим — сказку о Белом пароходе. Вера мальчика в реальность сказки подтверждается приходом на лесной кордон белых маралов.

Мальчик знает из легенды, что люди и маралы дети одной матери — Рогатой оленихи, и потому рука человека не может подняться на своих младших братьев.

Но в действительности происходит то же , что и в легенде : люди убивают маралов.

Наблюдая жестокую картину раздела мяса, мальчик не может поверить, что делят мясо маралицы, «той самой, что вчера еще была Рогатой Матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову».

Особенно страшно то, что убивает оленя самый добрый и мудрый из всех людей, окружающих мальчика, дед Момун, который и рассказал ему легенду о Рогатой матери-оленихе.

Убийство марала оборвало легенду, оборвало оно и жизнь мальчика, он бросился в реку, чтобы превратиться в рыбу и навсегда уплыть от злых людей…

Природа мстит человеку, над людьми тяготеет рок злосчастия, потому что они нарушили закон единства человека с природой. И гибель ребенка — это символический тупик человеческого рода, возмездие ха его неправедный путь.

О глубинном смысле легенды о Рогатой матери — оленихе и ее значении для раскрытия авторского замысла сам Ч.Айтматов писал следующее: » … проблемы, поставленные в древней притче о Матери- оленихе, не утратили своего нравственного смысла и в наши дни. Извечная, неустанная устремленность человека к добру, к разумному господству над природой нашла в легенде не просто беспристрастное отражение, но и свое критическое осмысление. Критерий гуманности здесь — отношение человека к природе. И отсюда закономерно вытекает проблема нравственности — проблема совести как одной из важнейших функций сознания, как одного из качеств, отличающих человека от всего остального в мире».

Роман «Буранный полустанок» — одна из вершин творчества Чингиза Айтматова. Значимость и актуальность этого произведения могут быть по-новому оценены сейчас, в водовороте новых событий.

Сложный организм романа несет много мыслей, метафор. Можно условно выделить две главные: первая из них несет мысль об исторической и нравственной памяти человека и человечества, вторая — о месте человека, человеческой личности, индивидуальности в обществе, в мире, в природе.

Легенда о пастухе -манкурте становится эмоциональным и философским стержнем романа. Фантастическая линия , связанная с противостоянием Земли и инопланетной цивилизации, придает скрытым и явным параллелям романа законченность и завершенность.

Айтматов пишет, что гуманизация — залог эволюции мира, его процветания. Современный человек совершенно отчетливо видит трагический парадокс: человеческий гений, которому вот уже столько лет поют восторженные панегирики, создал оружие собственного уничтожения. Малейшее разногласие, малейшие неполадки в системе контроля — и мир будет уничтожен.

Ядерными полигонами, зондами, разрушающими озоновый слой, человек убивает природу, как манкурт -свою мать.

Без деклараций и громких слов проводит Айтматов идею взаимосяязи и взаимозависимости человека и природы: стоит вспомнить потрясающую сцену запуска ракет-роботов, когда человека, верблюда и собаку охватывает единое чувство смятения и ужаса — живого перед неживым.

Поразительно мастерство Айтматова как живописца природы и животных. Одухотворенными «по-толстовски» и «по-толстовски» реалистично живут в романе не только люди, но и растения и животные, сама степь вокруг Боранлы, умная белая верблюдица Найман-Аны из легенды, безымянный коршун-белохвост и верный Едигею пес Жолбарс, и, конечно, верблюд Каранар, который выписан очень ярко и зримо, он почти очеловечен .

Критики писали, что по силе изображения Каранар может быть поставлен в ряд с толстовским Холстомером или бунинским Чангом.

Роман «Плаха» утверждался в современной литературе в атмосфере полемических страстей, вызвал широкую волну читательских и критических отзывов.

В «Плахе» поднята не просто сама по себе проблема наркомании, алкоголизма, писателя прежде всего волнует внутреннее, духовное состояние человека, проблема будущего молодого поколения, его нравственной основы. В «Плахе» Айтматов первый объективно и даже с симпатией написал о верующем молодом советском человеке.

Ничто высокое, человечное не дается просто так, за все надо платить — порой, очень дорогой ценой. В жизни все больше становится гонцов — за анашой, за деньгами, за карьерой, славой, властью. За человеческими жизнями. И существует ли такая молитва, которая сможет остановить эту гонку? И кто ее сложит в мире, где волки — лучшие из людей?

Историю семейства волков критики всегда рассматривали как экологическую составляющую романа.

В «Плахе» образ волков трактуется нетрадиционно. Это не антипод человека, внушающий страх, а естественное и необходимое звено в вечной круговороте жизни и смерти. Охотиться на живых существ волкам предназначено природой, но они не жестоки. Так откуда вражда? В чем роковая ошибка? И так ли неотвратим ход событий? Ответы на эти вопросы следует искать сфере человеческих отношений, нравственно-философской, социальной линиях романа.

«Плаха» — это новое знание, выработанное для того, чтобы помочь современному человечеству понять прежде всего себя, дать себе отчет в своих плюсах и минусах. Самое главное — осознать грозящую опасность не только и не столько от ядерной катастрофы, сколько от самой духовной деградации человечества. Жизнь с духовным потенциалом, близким к нулю, страшнее мистического конца света.

Проблема единства природы и человечества воплощена в «Плахе» сильно и выразительно.

До сих пор мы считали основой нашей деятельности заботу об улучшении человеческого существования. И постепенно привыкли увязывать все содержание понятия «гуманность» с лозунгом: «Все для человека и все во имя человека». Этот лозунг привел к линии «господства человека над природой», и мир ополчился на человека — своими ливнями и засухами, градобитиями и вулканами, неурожаями и пожарами. Человек, уже бессильный перед миром и перед самим собой, бросился на своего сородича.

Трагедия Бостона — это не только трагедия его семьи. На этом примере Айтматов высказывает более глубокую мысль: зло, совершенное здесь и сейчас, может обернуться трагедией совсем в другом месте, необдуманное вмешательство в жизнь природы не сегодня, так завтра обернется тупиком для всего человечества.

Поэтому забота обо всем окружающем — веление времени, все, созданное природой, имеет право на жизнь. Само улучшение человеческого бытия усматривается Айтматовым в рациональном отношении к природе , в самоотчете человека перед самими собой и людьми. Историей дано человеку быть разумным и отвечать за всю вселенную. Он сам — бог, творец истории, и должен позаботиться о данном ему мире природы.

Уничтожение животных в Моюнкумской саванне с этой точки зрения есть предупреждение: вместе с уничтожением природы происходит и процесс уничтожения природного начала в самом человеке, и , может быть, следующая очередь — его самого.

Готовые эссе по русскому языку. Проблема красоты природы (по В. А. Солоухину)

Наверх

Темы

- Выбор жизненного пути

- Как найти жизненный путь?

- Любовь как путь самопознания

- Как определить свой жизненный путь?

- Смысл жизненного пути

- Куда ведет жизненный путь?

- Возможен ли путь без ошибок?

- Каким путем человек идет к себе?

- Какие цели важны на жизненном пути?

- Что может исказить жизненный путь?

Аргументы

- И.А. Гончаров, «Обломов». Главный герой выбрал самый легкий жизненный путь — плыл по течению. Илья Обломов жил на скромные доходы от своего имения и ничего не предпринимал, чтобы улучшить свое материальное положение. Он довольствовался малым — тем, что судьба сама даст ему в руки. Илья Ильич мирился даже с грязной комнатой и небрежностью слуги, лишь бы ничего не делать. У него не было своих целей, интересов, а потому и перспективы его были туманны и призрачны. Барин проживал родительское наследство и все заботы перекладывал на плечи друзей и знакомых. Целыми днями герой просто дремал и грезил об уюте, комфорте и хороших воспоминаниях из прошлого. Все, что он хотел, уже у него было. Детство в Обломовке так и не закончилось для Ильи Ильича. Поэтому жизненный путь Обломова привел его к преждевременной смерти, ведь духовно он умер уже давно — когда перестал к чему-либо стремиться и остановился в развитии. Увы, самая легкая дорога судьбы всегда ведет в тупик.

- И.А. Бунин, «Господин из Сан-Франциско». Определение своего жизненного пути — главный вопрос для каждого человека. И очень часто люди ошибаются, сводя свою судьбу к погоне за материальными ценностями. Так поступил и герой рассказа. Господин все отпущенное ему время потратил на обогащение. Он работал днем и ночью, мало общался с семьей и до пятидесяти лет ни разу не отдыхал. А когда он, наконец, собрался с мыслями и силами, его настигла смерть на острове Капри. Зачем же были все эти годы тяжкого труда, который ему даже не нравился? К чему он пришел? К тому, что родная дочь сторонилась его в отпуске, а жена постоянно ссорилась с ним? К сожалению, герой ошибся в выборе жизненного пути, посвятив его погоне за деньгами. Он неправильно расставил приоритеты, поэтому не нашел себя и своего счастья.

- А.С. Пушкин, «Капитанская дочка». Любовь помогает человеку понять себя и найти свою судьбу. Это доказывает пример из произведения «Капитанская дочка». Петр Гринев в свои 17 лет был еще недорослем, гонявшим голубей по двору и превращающим карту в воздушного змея. Отца не устраивала такая ситуация, и он отправил избалованного сына отбывать службу в суровые условия, где не было знакомств и связей, соблазнов и развлечений. Но именно там Петр нашел свою избранницу — дочь коменданта крепости. С этой любви началось становление его мужского характера. Он постоял за честь Марьи с оружием в руках, понял цену дружбы и суть предательства, научился прощать и проявлять благородство. Во время обороны крепости Петр думал о Марье и продемонстрировал всю смелость, решительность, силу духа. Чувства к ней заставили его в одиночку предпринять опасное путешествие и взять на себя ответственность за судьбу девушки. Можно с уверенностью утверждать, что Гринев познал себя в полной мере и раскрыл свои возможности благодаря своей любви к Марье, ведь она мотивировала его на настоящие поступки.

- Л.Н. Толстой, «Война и мир». Жизненный путь Андрея Болконского пролегал через испытания и переосмысления себя. Герой определил его благодаря рефлексии и умению слышать свой внутренний голос. Первоначально он искал себя на военном поприще, думая, что его карьерная лестница начинается на передовой, где гибнут люди. Но собственный подвиг разубедил князя: он осознал, что напрасно повел солдат в грязную и кровавую схватку, где даже не решалась судьба его Родины. Зачем эта война? Для чего? Андрей почувствовал, что прежний кумир внушает ему омерзение, а былые цели ничего не значат. Вернувшись домой, он нашел применение себе в реформаторской деятельности, но и она не удовлетворила его духовные поиски. Он ощутил ее фальшь и никчемность. Также Болконский попробовал создать счастливую семью, но невеста обманула его ожидания. Тем не менее, на Отечественной войне он смог очиститься от желания мести и простить тех, кто сделал ему больно. Перед смертью он почувствовал высшее счастье и познал высшую мудрость. Очевидно, что Андрей шел к себе методами проб и ошибок на зов внутреннего голоса. Он умел признать свои ошибки и продолжать путь к истинным ценностям, которые безошибочно выявило его сердце.

- Л.Н. Толстой, «Война и мир». Жизненный путь Пьера Безухова стал осмысленным тогда, когда герой смог расставить приоритеты и определить подлинные моральные ценности. Переосмысление жизни произошло у героя в плену, когда он проникся народной мудростью Платона Каратаева, который жертвовал собой ради людей и делал все, чтобы мир стал лучше. Именно эта философия помогла Безухову выстроить личные границы со светским обществом и идти к своим целям, несмотря на одобрение или осуждение кого-либо. Он стал самостоятельным человеком со своей миссией и идеологией, тесно связанной с историческим путем России. После возращения из плена Пьер создал идеальную семью, которая его во всем поддерживала, и занялся общественной деятельностью, которая отвечала его духовным запросам. Судьба России больше всего интересовала героя, поэтому он посвятил все силы ее политическому развитию. Таков был смысл его осознанного жизненного пути. Если вдуматься, мы все идем к этой цели, только разными дорогами.

- И.А. Бунин, «Чистый понедельник». Жизненный путь всегда ведет человека к себе самому, к осознанию и принятию своей личности и индивидуальности. Главная героиня рассказа поняла это довольно рано. Ее поступки и мысли очень зрелые для ее возраста. В финале книги становится очевидным вывод, к которому она пришла, изучая литературу, религиозные обряды и философию. Героиня выбрала себе духовное призвание и приняла решение дистанцироваться от мирской суеты. Эти итоги не были случайным капризом. Она шла к ним поэтапно и давно. Девушка испытала себя любовью, прелестями светской жизни, научными доводами, роскошью, но ни один соблазн не подорвал ее доверие к себе и своему внутреннему голосу. Даже ночь наедине с избранником не заставила ее поколебаться и свернуть с дороги. Она отдавала себе отчет в том, что ее путь к себе возможен только в условиях религиозного очищения души, аскезы и духовного роста. Она стремилась только к одному — обретению лучшей версии себя.

- И.А. Бунин, «Темные аллеи». Жизненный путь нельзя пройти без ошибок, что доказывают судьбы героев рассказа Бунина. Давным давно Надежду и Николая связывали узы любви, но каждый из них в те переломные моменты совершил просчет. Николай влюбился несерьезно и разбил сердце девушки, когда женился на другой. Он совершенно напрасно обманул ее ожидания. А Надежда зря поверила в непостоянную любовь барина и загубила свою личную жизнь. После отношений с Николаем она уже не могла найти себе суженого и довольствовалась одиночеством, чтобы никого не ранить своим равнодушием. Никто из них так и не обрел счастья. Николая в супружестве ожидало лишь разочарование, а Надежда так и не завела семьи. Ошибка молодости была у каждого героя, есть она и у каждого человека, ведь тот, кто учится ходить, не может ни разу не упасть.

- А.С. Пушкин, «Евгений Онегин». Человек идет к себе путем, состоящим из проб и ошибок, взлетов и падений. По-другому просто нельзя, ведь изначально мы себя совсем не знаем и не понимаем, куда двигаться. Это доказывает пример Евгения Онегина. Герой вырос в светской суете столицы и изначально отождествлял себя с этим маскарадным образом жизни, где все не то, чем кажется. Но со временем Евгений пресытился игрушечным миром, все все страсти были неискренними и фальшивыми. Он покинул свет и стал деревенским затворником, чтобы хоть как-то изменить свою судьбу, пролить свет на свое предназначение. Впрочем, скука деревни и ограниченность ее жителей столь же быстро наскучили ему. Но в этих условиях Евгений смог проверить себя, пройдя через испытания любовью и дружбой. Оба результата показали, что ему необходимо проделать серьёзную работу над собой. Онегин отправился в путешествие по России, чтобы изучить свою натуру через призму новых впечатлений и открытий. И лишь в финале герой осознал свои истинные потребности и цели, но было уже поздно. Тем не менее, его дорога к себе может стать примером для читателя. Чтобы лучше разобраться в своем характере, необходимо выходить из зоны комфорта, испытывать себя, пробовать что-то новое, и тогда наше «Я» раскроется с разных сторон.

- И.С. Тургенев, «Отцы и дети». Наиболее важные цели на жизненном пути точно сформулировал Евгений Базаров. Герой отдавал предпочтение труду и поиску собственного призвания. Он настаивал на том, что человек должен относиться к миру, как к сфере деятельности, как к полю, которое нужно возделать. Евгений считал, что люди не должны подстраиваться под существующие условия и обстоятельства, что в их силах все изменить и преобразовать к лучшему. Поэтому сам герой был погружен в научную деятельность, которая давала практические результаты и была наиболее полезна обществу. В отличие от сибаритствующего Аркадия, Евгений рано вставал и сразу же брался за работу. Его деятельный ум не уставал искать дело. Он помогал советами Фенечке, осматривал ее ребенка, а у себя дома принимал людей и лечил их. Конечно, категоричность в любви и в оценке искусства многих отталкивает от его идеологии, но главная ее суть верна и в наше время. Человек рожден для того, чтобы реализовать свой потенциал в труде, улучшающем мир и обогащающем цивилизацию, культуру, науку.

- А.П. Чехов, «Ионыч». Человека легко сбить с пути, и сделать это может, прежде всего, наше окружение. Не секрет, что общество очень сильно влияет на личность и способно исказить ее судьбу. Так произошло и с Дмитрием Старцевым. Герой переехал в захолустье, где ему предоставили место уездного лекаря. Сначала он презирал местных обывателей и продолжал стремиться к большему: изучал научные материалы, помогал пациентам новыми методами, хотел поднять уровень медицины в регионе. Однако со временем среда начала потихоньку опускать Дмитрия до своего уровня. Не найдя единомышленников и поддержки, он поневоле стал разделять образ жизни и мыслей того окружения, которое было. Рутина убила его амбиции, погасила огонь в глазах. И молодой мечтатель Дмитрий превратился в обрюзгшего Ионыча без целей и грез. Старцев жаждал принести пользу обществу, стать светилом медицины, а достиг лишь уровня посредственности, ищущей в работе только деньги. Его путь исказила социальная среда, в которой он не смог себя реализовать.

-

Четвёртое направление «Путь».

-

КАКИЕ ТЕМЫ МОГУТ БЫТЬ 2-го ДЕКАБРЯ:

-

КАКИЕ КНИГИ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРИ

ПОДГОТОВКЕ К ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ: -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

-

ЦИТАТНЫЙ МАТЕРИАЛ:

-

НАБРОСКИ К БУДУЩЕМУ СОЧИНЕНИЮ.

-

ОБРАЗЕЦ СОЧИНЕНИЯ

Четвёртое направление «Путь».

Вот какое определение даёт ФИПИ: «Путь» – это направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия «путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон размышлений широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе его жизни, выборе цели и средств её достижения». Вот так прокомментировано это направление.

ПУТЬ. Самое широкое направление из всех представленных. В нём предлагается поразмышлять о таком понятии как «путь», причём рассматривать его возможно с разных сторон: от впечатлений после дорожных приключений и до размышлений об избранном человечеством пути развития и результатах, к которым этот путь может привести.

к оглавлению ▴

КАКИЕ ТЕМЫ МОГУТ БЫТЬ 2-го ДЕКАБРЯ:

• Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага.

• Либо я найду свой путь, либо проложу его сам.

• Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно.

• Нам дана возможность выбора, но не дано возможности избежать выбора.

• Дорога домой.

• Моё увлекательное путешествие.

• Духовные искания главных героев.

• Жизнь – это путь.

• Иногда хочется уехать в никуда.

• Когда находишься в дороге.

• Дорога без начала и конца.

к оглавлению ▴

КАКИЕ КНИГИ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРИ

ПОДГОТОВКЕ К ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ:

Гомер «Одиссея».

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву».

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Капитанская дочка».

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».

Л.Н. Толстой «Война и мир».

А.И. Куприн «Гранатовый браслет».

И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Афанасий Никитин «Хождение за три моря».

Л.Н. Толстой «Анна Каренина».

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание».

Н.В. Гоголь «Мёртвые души».

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».

Н.С. Лесков «Очарованный странник».

М.А Булгаков «Бег», «Мастер и Маргарита».

А.И. Солженицын «Матрёнин двор».

В.А. Каверин «Два капитана».

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

к оглавлению ▴

ЦИТАТНЫЙ МАТЕРИАЛ:

Пословицы и поговорки о дороге, которая «сопровождает» нас всю жизнь.

Дорога – от села до села, а по всей земле повела.

Дорога вместе, табачок пополам.

Дорогу одолеет тот, кто хоть и неторопливо, но идёт.

Дорогу осилит идущий.

Едешь на день, а хлеба бери на неделю.

Если своему врагу дашь дорогу, сам останешься без дороги.

Знакомая дорога короткой кажется.

Знакомая кривая дорога короче, чем незнакомый прямой путь.

Кто едет скоро, тому в дороге не споро.

Кто знает дорогу, тот не спотыкается.

Всякому своя дорога.

Начал идти – одолел полпути.

Не ищи просёлочной, когда есть столбовая.

Не хвались отъездом, хвались приездом.

Одному ехать и дорога долга.

Открытому сердцу дорога открыта.

Плохо, когда из близкой дороги выходит дальний путь.

Порой даже не выходя из дома, мы пускаемся в долгий путь.

к оглавлению ▴

НАБРОСКИ К БУДУЩЕМУ СОЧИНЕНИЮ.

И диапазон размышлений широк, и диапазон литературных произведений соответственно. Сегодня рассмотрим произведение, на материале которого можно написать итоговое сочинение по тематическое направлению «Путь».

Это роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Ведь этот роман не об отцах и детях, а о пути человека!

1. Вступление здесь уместно биографическое.

И.С. Тургенев, великий русский писатель середины XIX века, хоть и принадлежал к дворянам, но всегда чутко и с неподдельным интересом присматривался и прислушивался ко всему, что к этому привилегированному слою не относилось. В «Записках охотника» он с глубокой симпатией изобразил крестьян, а в романах – героев, только приходящих на российскую историческую сцену. В романе «Отцы и дети» – это Евгений Васильевич Базаров, совсем не похожий на других героев Тургенева. Автор с неподдельным интересом вглядывается в героя. Кто он? Выдержит ли жизненный путь, ему уготованный?

2. Основная часть

Прежде чем приступить к основной части итогового сочинения, давайте зададим вопросы:

• Какой путь (от чего к чему) проходит главный герой?

• Что изменяется во взглядах и в нём самом?

• К чему герой приходит в итоге?

Перед вами план сочинения, от которого отходить не будем.

Евгений Базаров в романе проходит путь от непримиримого нигилиста, материалиста, человека с упрощёнными взглядами на жизнь до человека, осознающего сложность и многообразие жизни.

Это тезис. Докажем его.

1. В романе есть внешний путь Базарова: он ездит по губернии, встречается с разными людьми. Это родители, братья Кирсановы, Анна Одинцова. Каждый из героев привносит в жизнь Евгения что-то, обогащающее взгляды и жизнь молодого человека, меняющее его мировоззрение и мироощущение.

2. В начале романа это человек, не принимающий чужой позиции. Он считает аристократию изжившим себя классом, не признаёт никаких авторитетов, духовной жизни человека, роли искусства, а романтизм и любовь для героя – «бабьи сказки» и игры разума. Но силу и достоинство Павла Кирсанова он всё же принимает (они пожимают в конце друг другу руки, прощаясь после дуэли).

3. Встреча с Анной Одинцовой открывает Базарову силу любви. Он просто сражён чувством, если не сказать, раздавлен, ведь это опровергает его теорию материалистической природы человека. Нет, оказывается, он тоже способен любить и страдать от этого чувства.

4. После разрыва с Одинцовой Базаров возвращается в Марьино немного другим. Он уже не столь резок и непримирим. Изменение его взглядов Тургенев тонко иллюстрирует во сне перед дуэлью: Павел Петрович снится герою в виде тёмного леса. А такой лес в народном сознании – что-то непонятное, непознанное. Не может Базаров отказаться от своих взглядов, но сложность жизни уже признаёт, как и неоднозначность личности своего оппонента.

5. Перед смертью Базаров признаётся: «Нужен я России? Видно, не нужен…». Горько такое признание, но симпатичен нам герой тем, что изжил свою безапелляционность и категоричность.

Это только тезисы! К ним надо подобрать иллюстративный материал из романа.

3. Заключение

Здесь надо повторить тезис или перефразировать его, не забыв упомянуть автора романа.

И.С. Тургенев с уважением относится к своему герою, но «проверяет» на прочность его взгляды, проводя Базарова через страницы романа, показывая, что путь человека не исчерпывается и не мотивируется его мировоззрением, а жизнь не равна простой сумме знаний. Путь Базарова как нельзя точнее выражается в народной поговорке: «Жизнь прожить – не поле перейти». Только жаль, что герой понял это слишком поздно.

Следите за тем, чтобы в сочинении звучало слово «путь», «движение», то есть ключевые слова темы.

к оглавлению ▴

ОБРАЗЕЦ СОЧИНЕНИЯ

по теме «Дорога без начала и конца»

«Дорогу осилит идущий», – сказал когда-то мудрец. На первый взгляд, это обычная, банальная фраза для тех, кто находится в пути, жизненном или духовном. Попробуем вдуматься в эту фразу. Смысл этой фразы намного шире и глубже, чем мы увидели в первый раз. А ведь и вправду, жизненную дорогу осилит уверенный, целеустремлённый и упорный человек. Любое дело можно довести до логического конца, если прикладывать к нему усилия. И тогда любая дорога будет нам по плечу.

Часто, находясь в дороге, мы заводим случайные знакомства и доверяем незнакомым людям самые сокровенные мысли. Так случилось и с М.А. Шолоховым, когда ему встретился на пути Андрей Соколов. При знакомстве Андрей рассказал писателю о своей жизни и судьбе. Так родилась замечательная повесть «Судьба человека».

Главным героем этой повести является обычный русский человек с самой обычной судьбой. До начала войны он работал на заводе, женился, обзавёлся детьми и жил, как самый обычный человек, но война расставила всё по-своему.

Андрей Соколов вместе со своим старшим сыном добровольно уходят на фронт. Долго воевать ему не пришлось, так как он попал в плен. Находясь в плену, Андрей ведёт себя очень мужественно и храбро. Эпизод допроса Андрея Соколова – один из самых сильных эпизодов. Герой, не закусывая, пьёт три стакана водки за свою погибель и победу советской армии! Вызывает уважение и эпизод в тюремной камере. Даже там он ведёт себя как Человек с большой буквы – делится куском сала и хлебом со всеми сокамерниками. Этот поступок является ярким примером взаимопомощи и поддержки в тяжёлый период. После побега из плена, Андрей попадает к нашим, а после госпиталя он едет навестить свою семью. Горе, отчаянье, ужас охватывают его, когда он на месте своего дома видит воронку. Жена с двумя сыновьями погибла…Кульминацией повести является эпизод встречи Андрея с мальчиком Ванюшей, которого он решает усыновить. До глубины души потрясают слова Вани: «Папка! Родненький! Я знал, что ты меня найдёшь!» Ваня вернул к жизни Соколова, а тот дал шанс на жизнь Ване.

Прочитав это произведение, я задумался о главном герое, о его нелёгкой судьбе, и мне захотелось перенять его лучшие черты. Действительно, с таким характером, как у него, можно осилить любой путь. Наша жизнь – это большая, неизведанная и сложная дорога, которую предстоит нам пройти. Сейчас мы – выпускники 11 класса. Через полгода окончим школу, разлетимся в разные стороны и выберем каждый свою дорогу. И только от нас будет зависеть, как мы пойдём по своему пути.

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Цикл статей «Мастерская декабрьских сочинений»» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

08.03.2023

Многомудрый Литрекон представляет итоговое сочинение на тему: Жизненный путь — это постоянный выбор. Аргументы, тезисы, выводы, вступления и заключения — все это Вы найдете здесь. Приятного просвещения!

Вариант 1

(353 слова) Верно ли, что жизненный путь — это постоянный выбор? Конечно же, да. Человек каждый день решает, как ему поступить в том или ином случае. Он не может воздержаться от этого, не может медлить и бесконечно колебаться, потому что время идет, и невозможно замедлить его течение, как бы мы ни старались. Оно подгоняет нас и заставляет что-то предпринимать для того, чтобы удовлетворить потребности. Поэтому в каждой книге, которую мы прочтем, герои оказываются в ситуации выбора.

Вспомним рассказ И.А. Бунина «Чистый понедельник». Главная героиня определяла свою судьбу и колебалась, какое направление ей выбрать? С одной стороны, она была богата, независима, красива и молода, и, конечно же, ее натура тянулась к светской жизни, к веселым развлечениям, к вкусной пище, которую она так любила. С другой стороны, героиня ощущала духовные потребности, которые могла удовлетворить лишь религиозная служба. Девушка посещала храмы и службы, участвовала в церковных обрядах, читала соответствующую литературу. Поиски себя и Бога она могла реализовать только в стенах обители. Кроме того, ее выбор осложняла любовь к избраннику, который хотел создать семью. Чтобы решить свою дилемму, героиня испытала все соблазны и подвергла себя испытанию любовью. После этого она уже знала, что может отказаться от всего, чтобы последовать за своей мечтой. И сделала это. Ее натура потребовала самоопределения, ведь такова нужда каждой личности.

Человеку приходится выбирать не только призвание, но и спутника жизни. Обратимся к рассказу И.А. Бунина «Темные аллеи» за примером. Николай и Надежда полюбили друг друга, хоть и не подходили друг другу по социальному статусу. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на Николая, который решил разорвать эти отношения и жениться на девушке, которая была ему ровней. Разрыв вынудил Надежду по-другому распорядиться своей судьбой. Она не стала связывать себя узами брака с другим мужчиной, потому что понимала, что не станет для него хорошей супругой, раз любит Николая. Любовь потребовала от героев расстановки приоритетов и окончательного решения, которое было для каждого из них фатальным. Этот выбор определил их жизнь.

Таким образом, все люди сталкиваются с необходимостью сделать выбор. Сама жизнь, динамичная и непредсказуемая, вынуждает нас решать, как поступить в сложившихся обстоятельствах. Вариантов всегда много, и важно найти тот, что соответствует нашим внутренним потребностям и моральным установкам.

Вариант 2

(406 слов) Каждый раз приходя на распутье, мы спрашиваем себя: «Действительно ли жизненный путь — это постоянный выбор?». И ответ всегда утвердительный, нужно определять направление, ведь нельзя же вечно стоять на перекрестке. Даже если мы попробуем остановиться, сама жизнь погонит нас вперед, но уже она решит за нас, что будет дальше. Эту закономерность подтверждают многочисленные примеры из литературы.

Обратимся в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Герои трагикомедии хотели воздержаться от выбора, замедлить ход времени и остаться в неопределенном положении, но у них не вышло. Так, Гаев и Раневская не хотели лишаться имения, но и спасать его тоже не имели желания. Им нужно было выбирать между способом, предложенным Лопахиным, и продажей усадьбы с торгов. Они так и не определились вплоть до начала аукциона, всячески избегая ответственности. С одной стороны, хозяева вишневого сада жалели красоту цветущих деревьев и воспоминания, связанные с их имением. Они не могли отдать территорию под дачную застройку. С другой стороны, они не имели шанса выкупить землю и знали это. К чему привела такая выжидательная позиция? К потере недвижимости. Раневская и Гаев не избавились от необходимости выбора, они лишь перепоручили свои заботы судьбе, которая сама распорядилась их имуществом. Данный пример убеждает нас в том, что избежать ответственности за принятие решения невозможно.

Зато фортуна вознаграждает тех, кто берет судьбу в свои руки и определяет направление сам. Вспомним пример из произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Главный герой никогда не ждал у моря погоды, а действовал по своему усмотрению, что бы ни случилось. Даже на плахе Петр Гринев выбрал свою присягу, не колеблясь. Он не надеялся на чудо, не тянул время, а сразу решил, что с ним будет дальше. Его смелость и честность внушили уважение Пугачеву, и он, вспомнив об услуге и подарке Петра, помиловал его. Но даже тогда Гринев не пошел к нему на службу. Герой проявил решительность и тогда, когда получил письмо с просьбой о помощи от Марьи. Он рискнул жизнью, направляясь к ней на выручку, но не сомневался ни минуты в том, что поступает правильно. Петр не ошибся и в этот раз. Он спас Марью, сохранил себя и не предал Родину. Именно такая активная жизненная позиция приводит людей к успеху, ведь они понимают, что выбор неминуем.

Таким образом, каждый из нас вынужден решать свою судьбу и выбирать тот путь, который соответствует нашим целям и моральным ориентирам. Без этого невозможно жить так, как хочется, ведь у сомневающегося и нерешительного человека, который боится ответственности, дорога складывается по воле случая. Он плывет по течению, и выбирает за него рок.

Вариант 3

(478 слов) Человек наделен волевым сознанием, а это значит, что он сам определяет свои действия и несет полную ответственность за них. Такова его природа. Если же он идет против свей сущности и воздерживается от выбора, за него все решают обстоятельства, которые всегда подгоняют нас в принятии позиции. Чтобы подтвердить это, рассмотрим литературные примеры.

И.А. Гончаров в романе «Обломов» показал, что выбор неминуем, и если человек его не делает, за него действует уже воля случая. Так, Илья Ильич, будучи очень пассивным и ленивым барином, постоянно избегал ответственности. Он хотел, чтобы за него трудились и думали другие, а он лишь наслаждался комфортом затянувшегося детства. Его идеалом была сытая и праздная жизнь в Обломовке, где за него все решали родители и слуги. Но время шло, и сам Обломов стал мужчиной, а не мальчиком. И ему нужно было определять направление на распутье судьбы. Но он переложил это бремя на тех, кто согласился его взять, и едва не лишился имения из-за действий мошенников. Тарантьев и его подельники обманули барина и едва не украли его недвижимость. Ее чудом спас Штольц. Но и этот пример ничему не научил Илью Ильича. Он по-прежнему во всем полагался на тех, кто рядом. Поэтому Обломов умер в цвете лет, так ничего и достигнув, оставив сына сиротой и взвалив на жену бремя вдовства. Его пример учит нас тому, что выбор — это неотъемлемое условие жизни, и его нужно делать самостоятельно.

Определяя свое решение, важно помнить о его последствиях. Делать выбор — это означает иметь готовность проявить постоянство курса и нести за него ответственность. Без этого человек никогда не станет хозяином своей судьбы и, подробно Обломову, будет плыть по течению, ни на что не влияя. Это подтверждает пример из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Юнкер Грушницкий был обижен на друга, который переключил внимание княжны Мери на себя. Он задумал отомстить более удачливому кавалеру Мери и выставить Печорина в смешном виде перед товарищами. Он спровоцировал дуэль своими колкостями и намеками на близость Григория и Мери. А потом юнкер решил подсунуть Печорину оружие, которое не стреляло. Это решение было очень опрометчивым и подлым, и за него неминуемо должна была наступить расплата. Григорий узнал об обмане и проверил пистолет прилюдно. Он взял оружие в полной боеготовности. И тогда Грушницкий оказался перед сложным выбором: признаться и опозорить себя или погибнуть. Юнкер не смог переступить через гордость и не сказал ни слова. В итоге Григорий убил его. Этот пример заставляет задуматься о том, что каждое решение имеет последствия, и порой ставит нас перед таким выбором, от которого уже не уйти. И такое может случиться с каждым.

Таким образом, избежать выбора не может никто. Это непременное условие жизни каждого человека. Пытаясь сбросить бремя ответственности, мы можем отказаться принимать решение лично, но тогда его определит случай. И такая рулетка вряд ли устроит кого-либо, ведь с последствиями этого события жить все равно нам и никому другому. Поэтому выбирать курс лучше самостоятельно, раз от этого никуда не деться.

метки: Андрей, Направление, Итоговый, Рассуждение, Литература, Жизнь, Семья, Бороться

Сочинение по направлению «Путь»

Путь, дорога, судьба. Всякий человек по-своему движется по жизни, проходит свой путь, преодолевая препятствия. У каждого из нас особая судьба, ведь все мы разные. Кто-то справляется с любыми трудностями, борется за право быть счастливым, а кто-то, к сожалению, плывет по течению жизни, даже не пытаясь сопротивляться. Легких путей не бывает. Главное – найти себя, свое и своих, обрести счастье и подарить его тем, кто рядом.

В русской литературе немало произведений, герои которых ищут себя и свое место в жизни, не боятся промахов и ошибок. Вспомним роман-эпопею «Война и мир» и любимую героиню Л.Н.Толстого Наташу Ростову. В самом начале это непосредственная девочка, мечтавшая повзрослеть, а чуть позднее – красавица, сумевшая на первом в своей жизни балу вскружить голову князю Андрею. Она становится невестой Болконского и по неопытности совершает чудовищную ошибку, поддавшись обаянию Анатоля Курагина и решившись бежать с легкомысленным красавцем. Далеко не каждый читатель способен понять ее поступок, не давая любимой героине Л.Н.Толстого права на ошибку. Противостоять боли и отчаянию, которые охватили Наташу, помогает внутренний стержень, характер. Она осознает, что жизнь продолжается.

Судьба сводит Наташу с князем Андреем еще раз, позволяя быть рядом с умирающим, поддержать его. Женское счастье героиня обретает с Пьером, который становится ее мужем. В конце романа мы видим счастливую многодетную мать, посвятившую себя детям и мужу. Наташа получает удовольствие от семейных забот, забыв о балах и светских развлечениях. На мой взгляд, ее жизненный выбор вызывает уважение. Путь Наташи от живого подростка до чуткой многодетной матери, которую автор сравнивает с самкой, – это дорога к счастью, гармонии с миром и собой.

А помните рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека»? Он знакомит нас с Андреем Соколовым, простым шофером, который обзавелся семьей еще до войны. Счастливую размеренную жизнь разрушает жестокая война. Андрей, ушедший добровольцем на фронт, оказавшись в плену, сохраняет верность себе и стране. Физические страдания, голод, тяжелая работа не сломали Соколова. Напротив, они закалили и без того сильный характер.

Самым страшным испытанием в жизни героя становится потеря семьи. Чудовищная душевная боль и дикое отчаяние охватывают Андрея: война губит близких людей, разрушает семейное счастье, лишает жизнь смысла. Как жить дальше? Для чего жить? Задаваясь подобными мучительными вопросами, Андрей понимает, что ответа на них нет. Настоящей отдушиной, спасительной соломинкой становится для него маленький Ваня, которого бесчеловечная война тоже лишила семьи. Осознание того, что он нужен этому мальчику, дает Андрею силы для продолжения жизни. Неподдельное восхищение вызывает то, что герой, испытавший жуткую боль утраты,

7 стр., 3015 слов

Русско-турецкая война

… таких действий Порты император Николай I 14 (26) апреля 1828 года объявил войну Порте и приказал своим войскам, стоявшим до тех пор … корпусу (около 30 тыс.); кроме того, уже находились на пути к театру войны гвардейские полки (до 25 тыс.). После падения Браилова 7 … встретив отпор занимавшего город отряда, вернулся в Шумлу. В январе 1829 года сильный турецкий отряд произвел набег в тыл расположения 6 …

сохранил человечность, добрую душу. Он словно оттаял благодаря встрече с беззащитным Ваней. У Андрея снова есть семья, а значит и смысл жизни. Судьба, словно вспомнив о праве каждого человека на счастье, дает герою еще один шанс. Жизненный путь Андрея Соколова – это пример того, как в человеке сохраняется и крепнет тот нравственный стержень, который еще называют русским характером.

Очевидно, что у каждого из нас своя судьба, свой особый путь в жизни, ведь все мы разные. Кто-то преодолевает любые препятствия, борется за право на счастье, а кто-то, как это ни печально, плывет по реке жизни, даже не делая попыток сопротивляться. Легких путей нет. Самое главное – найти себя, свое место в мире и сделать счастливыми тех, кто рядом.

Жизненный путь в литературе

Каждый день люди ищут ответы на множество вопросов. Школьники решают, что съесть на завтрак, какую одежду надеть, ехать в школу на автобусе или идти пешком. По окончании уроков возникает дилемма: делать домашнее задание сразу по возвращении домой или после прогулки с друзьями. Эти мелкие ежедневные проблемы легко решаются. Но в жизни человека есть более серьёзные вопросы.

Куда поступить после школы, какую профессию выбрать, чем заниматься в жизни — об этом приходится думать вчерашнему выпускнику. И критерии выбора у каждого свои. Взрослому человеку иногда кажется, что прими он другое решение, всё сложилось бы иначе, возможно, гораздо счастливее. Многие произведения русских классиков раскрывают проблему выбора жизненного пути. Аргументы из литературы учат анализировать опыт героев, делать правильные выводы. С их помощью можно решить самые сложные задачи:

- Роман «Обломов» раскрывает тему выбора своего места в жизни. Автор И. А. Гончаров показывает читателям, к чему может привести абсолютная безвольность или, наоборот, сильный характер, упорство в достижении цели. Илья Обломов — главное действующее лицо произведения. Он не любит прилагать усилий, ленив и упрям. В конце романа этот персонаж становится безликой тенью, существование его бесцельно и безрадостно.

- На Евгения Онегина из одноимённого романа А. С. Пушкина, влияет не собственный выбор, а предполагаемое наследство. Но его не устраивает беззаботная жизнь, в которой место есть только балам, да, любовным утехам. Он отвергает светскую жизнь, нормы морали, принятые в обществе того времени. За ним закрепляется слава чудака. И всё же Онегин не прекращает поиск жизненных ценностей, целей.

- «Человек в футляре» — пример выбора жизни закрытой и замкнутой. Главный герой А. П. Чехова не может наслаждаться жизнью, так как добровольно отказывается от её радостей. Беликову спокойнее, когда жизнь не преподносит сюрпризов, всё происходящее спланировано. Любое отступление от установленных правил способно серьёзно повлиять на психику таких людей. В случае с Беликовым всё заканчивается ещё трагичнее — он умирает.

Так, персонажи русской классики ищут смысл жизни, проходят путь к самому себе. Взлёты и падения героев являются результатом сознательного выбора. Тем самым подтверждается тезис о том, что любое событие имеет свою причину.

Жизненный путь – это постоянный выбор

«Правильного выбора в реальности не существует — есть только сделанный выбор и его последствия», — Эльчин Сафарли.

Думаю, все согласятся с мыслью, что жизненный путь – это постоянный выбор. Ведь ежедневно мы сотни раз сталкиваемся с проблемой выбора.

Нам приходится принимать решения: что съесть, что одеть, на что потратить деньги, … ? Каждый человек пытается сделать правильный выбор, чтобы потом не жалеть о нем.

Но как писал Эльчин Сафарли: «Правильного выбора в реальности не существует — есть только сделанный выбор и его последствия» Я полностью с ним солидарна, так как в жизни каждого из нас происходит множество выборов, но не бывает хороших или плохих.

Каждый сделанный нами выбор создает свои последствия, другой неповторимый мир. Каждая жизнь заслуживает того, чтобы ее прожить, каждая тропа — чтобы быть пройденной. Человеку важно найти свой путь, по которому он будет идти дальше несмотря ни на что, найти свое предназначение и место в жизни.

Для начала я хотела бы привести пример из фильма «Матрица». Главному герою Нео, также известному как Томас Андерсон, предстоял выбор выпить красную капсулу, чтобы узнать важную тайну, что мир, в котором он жил, это всего лишь иллюзия, а на самом деле мир в руинах, которые создал компьютер, использующий людей, как зарядное устройство.

Жизнь, теперь уже Нео, связана с тайной Матрицы. Но ведь главный герой мог выбрать синюю капсулу, выпив которую, он проснулся и продолжил бы свою жизнь инженера компьютерной фирмы. В данном случае хакер Нео побеждает инженера Томаса Андерсона, т.к.

его давно мучает вопрос: «Что такое Матрица?» В дальнейшем Нео понимает ужас происходящего, он хочет вернуться обратно, но обратной дороги нет. Таким образом, данный фильм показывает, что выбор зависит от интересов, стремлений и мировоззрения человека; а также мы понимаем, что сделанный выбор никак нельзя изменить, как бы ты этого не хотел. Также в романе Ф. М.

Достоевского «Преступление и наказание» тема выбора является основной. Главный герой рано или поздно оказывается перед выбором: умереть или жить, поступая против совести? Преступления он совершал от безысходности, отчаяния, страха нищеты, а не из-за жестокости и злого умысла.

Родион Раскольников мог продолжать жить в нищете, тем самым не совершая преступлений, но он сделал другой выбор, оправдывая себя тем, что «если сильная личность убила ничтожество, которое не несло никому пользы, она тем самым сделала всех счастливыми». Также тема выбора наглядно прослеживается у Сонечки Мармеладовой.

Если бы она не стала девушкой легкого поведения, то ее семья умерла бы с голоду. Но любовь к ближнему лишает ее даже такого выхода, как смерть. Чтобы помочь мачехе и ее детям, Соня фактически убивает себя как личность, но удивительным образом сохраняет свою чистоту.

Ее преступление оправдано христианской любовью к людям, готовностью к самопожертвованию, в отличие от Раскольникова. Сестра Родиона Раскольникова Дуня также стоит перед выбором: выйти замуж за Лужина, не любя его, а значит, сознательно обрекая себя на жизнь, лишенную радости. Она решается на этот шаг по той же причине, что и Соня, — вытащить семью из нищеты, помочь брату завершить образование в университете.

Безусловно, жизнь – это постоянный выбор. И всегда важно помнить, что каждое наше действие, любой наш выбор может повлиять на будущее и изменить его. И насколько верным будет решение, насколько правильным с точки зрения нравственности будет посыл – настолько светлым будет наше будущее.

Алина Нахаева

Ученица МАОУ Гимназия №4 г. Канск

Материал опубликован в ЮНПРЕСС

Выбор в любви

Одна из наиболее интересных и непростых тем для подростков — выбор в любви. Многие авторы раскрывают эту тему в своих книгах. При работе над сочинением можно, опираясь на собственные рассуждения, проанализировать истории любовных дилемм в известных произведениях.

В «Анне Карениной» главной героине Л. Н. Толстого пришлось столкнуться с самым трудным выбором в её жизни — любовь и страсть или семья, ребёнок. Принятое решение повлекло за собой цепь событий, повлияло на всю дальнейшую жизнь. Из-за влюблённости в молодого офицера, графа Волконского, женщина, как представительница слабого пола, теряет положение в обществе, уважение его большинства.

Самым тяжёлым последствием для Анны становится запрет на общение с сыном. Но жить с нелюбимым мужем она также не может. Всё это становится невыносимым, теряется всякий смысл существования. Искренняя любовь при этом не оказывается спасительной, поддерживающей. И героиня решает покончить с этим раз и навсегда.

Приходится выбирать и героине романа «Война и мир» Наталье Ростовой. Главные решения, которые ей пришлось принимать, касались любви. Не умудрённая жизненным опытом, Наташа отважилась на отношения с Курагиным. По детской наивности она не подозревала, что он способен на обман, предательство.

Отстранённая любовь Болконского не соответствовала темпераментной натуре героини Льва Толстого, и она решается бежать с Курагиным. Возможно, если бы не этот опрометчивый поступок, у любви князя Андрея Болконского и Натальи Ростовой был счастливый конец. Так, великий русский классик показал, насколько ошибочными бывают необдуманные решения, о которых порой приходится жалеть.

Татьяна из «Евгения Онегина» решается на признание в чувствах к главному герою. В силу своего юного возраста и неискушённости романтическая героиня А. С. Пушкина не ожидала отказа. Но происходит именно так. Сердце Татьяны оказывается разбитым. Проходит много лет, девушка превращается в прекрасную женщину. Она становится зрелой, умной светской дамой.

Брак с генералом полностью изменил её жизнь, что пошло только на пользу. Теперь уже она получает любовное письмо от Евгения. И отвечает отказом. Татьяна не готова променять свою устоявшуюся жизнь на призрачное счастье. Нелёгкий выбор её продиктован холодным рассудком, да и чувства к Онегину остались в далёком прошлом.

Тема: «Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный путь – это постоянный выбор?»

Все может статься с человеком.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Природа летом. июль

Гоголь Н.В. «Мертвые души».

В чем заключен смысл жизни? Что такое жизнь вообще? Рано или поздно, в той или иной форме подобным вопросом задается каждый, и ответ на него, конечно, каждый находит сам.

Кто-то в выстраивании карьеры или любимом занятии; кто-то в любви семейном очаге; кто-то – в религии и вере. Но все же многие сходятся во мнении, что их собственный жизненный путь, каждый его виток, зависит от их собственного выбора.

Означает ли это, что жизнь в своей сути – просто непрерывная цепочка выборов? И, если да, насколько этот выбор зависит от выбирающего?

«Полностью зависит» – с уверенностью ответит если не каждый второй, то каждый пятый.

Мол в стране у нас конституционно закрепленная демократия, свобода совести, свобода вероисповедания, печати, митингов, никто не имеет права ограничивать; делай, что хочешь, пиши, что хочешь, говори, что хочешь.

Разве что за определенные и совсем уж, казалось бы, призрачные рамки не заходи. Ну, там, никакого экстремизма, насилия. Следуй себе категорическому императиву Канта, относись к другим так, как хочешь, чтобы другие относились к тебе – и все прекрасно будет.

Стоп. Даже при таких, в принципе, разумных ограничениях логично ли считать, что выбор – независим? А ведь это – формальный, правовой уровень. Человек не существует отдельно в своем микромире. Он животное, но мистическое, как говорил и писал еще Аристотель.

Ежедневно, ежечасно, ежеминутно каждый из нас сталкивается и взаимодействует с другими людьми, обстановкой, природой, временем. В своем все набирающем популярность стихотворении Иосиф Бродский фактически прямым текстом предложил попытаться изолировать себя от воздействия из вне: «не выходи из комнаты, запрись и забаррикадируйся».

Но даже провернув ключ в замочной скважине и подперев дверную ручку стулом, человек не может окончательно избавиться от влияния окружающей среды, эроса, расы, хроноса и вируса. «Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели». Ну а дать волю мебели – поставить себя в определенную зависимость уже от нее.

И неужели в подобных условиях можно говорить о свободном выборе? О выборе – безусловно. Но не о его полной и всепоглощающей свободе.

В другом своем стихотворении в «Холмах» Бродский приводит намного более интересную метафору жизненного пути. Сравнивая его с холмами, поэт говорит, что стоит человеку подняться над своим холмом, как он видит другие, и их много больше, чем уже пройденных.

Смерть же при этом подобна равнине, она скучна и плоска, в ней нет неожиданности и некоторой «неровности». Разумеется, обыкновенно человек самостоятельно выбирает между жизнью и смертью и выбор этот, по сути, делает постоянно. В любой момент он может шагнуть в окно и, как в песне «Машина времени», взлететь «не вверх, а вниз».

Или, к примеру, повеситься, как водовоз Грибоедов Степан в «Грибоедовском вальсе» Башлачева. Одни люди так и поступают, другие – выбирают жизнь. И на самом деле, даже этот выбор не самостоятелен.

Эмиль Дюркгейм, знаменитый французский социолог, в своем труде «Самоубийство» проанализировал различные виды суицидов и доказал, что все они так или иначе зависят от общества, а не являются самостоятельным выбором самоубийц.

Но вернемся к «Холмам». Одной из важных, затронутых в стихотворении тем является как раз несвобода человека а влияние внешних факторов.

Так, влюбленная пара, чья жизнь совершенно размерена и однообразна (они сидят на одном и том же холме, на одном и том же месте, затем каждый раз неизменно спускаются по разным склонам), совершенно неожиданно, не запланировано и – что важно – недобровольно погибает: одного зарубили топором, другой же скончался от сердечного приступа.

Их смерть срывает сразу две свадьбы, опять же, внепланово и вряд ли добровольно. Смерть не была свободным выбором этих людей. Она вообще не была их выбором. Выбором была сорванная свадьба – участники могли продолжить ее, но обратили внимание на убийство. Но добровольном ли?

Любой выбор, пусть даже совершенно самостоятельный на первый взгляд, зависит от чего-либо. Чичиков из «Мертвых душ» стал «хозяином, приобретателем» не потому, что ему просто внезапно взбрело в голову, а потому, что в детстве отец наставлял его «Береги и копи копейку».

Дон Кихот их романа Сервантеса бросился на ветряные мельницы не от хорошей жизни – он увидел в них великанов под влиянием тех книг, которые читал. Князь Андрей не просто так по доброй воле отказался от прежних идеалов – он увидел красоту жизни, находясь на пороге смерти.

Да и для Пьера Безухова «мир завалился не от того, что ему Пьеру так захотелось – Безухов своими глазами увидел человеческую жестокость и равнодушие Бога к происходящему.

Да, если присмотреться, жизненный путь – это постоянный выбор. Между добром и злом, «нормальностью» или безумием, остановкой и движением, жизнью и смертью.