17.10.2022

38199

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году в очередной раз изменился. Объясняем, как писать комментарий на ЕГЭ по новым правилам: какие слова нельзя использовать, какая у комментария структура и сколько баллов можно за него получить. В конце статьи бонус — комментарий ученицы, получившей 100 баллов.

Сочинение — только часть ЕГЭ по русскому языку. Начать комплексную подготовку к экзамену вы сможете на бесплатной консультации с экспертом Maximum Education. Вы пройдете тест, чтобы узнать свой уровень знаний по предмету, и на его основе вместе с преподавателем составите пошаговый план подготовки к экзамену. Еще вас ждет бонус — сборник всех изменений ЕГЭ-2023! Приходите на консультацию, чтобы затащить экзамен на сотку 💯

Мифы, как писать комментарий на ЕГЭ

Вокруг комментария ходит много легенд и мифов. В интернете можно найти множество клише для «идеального» комментария, за который на самом деле поставят не выше 2 баллов. Развеем основные мифы вокруг нового комментария.

Миф 1. Нужно писать про актуальность

Многие выпускники, оформляя комментарий, используют клише про актуальность и злободневность проблемы. Вот пара примеров из интернета:

Актуальность этого вопроса не подлежит сомнению. Автор затрагивает злободневную проблему, которая никого не может оставить равнодушной. Она в большей или меньшей степени касается каждого из нас.

Данная проблема затрагивает глубинные струны души читателя. Действительно, проблема очень серьезная. Этот вопрос довольно часто поднимается в сферах общественной жизни.

На самом деле это не комментарий: эксперт увидит здесь только воду и общие фразы. Никогда не пишите в сочинении по русскому языку про актуальность проблемы — этого слова вообще не должно быть в вашем тексте. Все проблемы, поставленные в текстах ЕГЭ, и так актуальны. Значит, проблему любого текста можно назвать злободневной. Поэтому подобные фразы не несут в себе никакой ценности, а будут только раздражать эксперта.

Миф 2. Можно списать комментарий из задания про средства выразительности

Пример комментария из Сети:

Автор использует метафоры и эпитеты во втором абзаце, чтобы передать всю глубину чувств, которые главный герой испытывает к своей малой родине.

Если в комментарии вы начнете анализировать эпитеты, метафоры и другие средства выразительности, будьте уверены, что потеряете баллы. А если решите переписать текст рецензии — это гарантированный ноль, ведь рецензии лежат перед глазами у проверяющих.

Миф 3. В комментарии нельзя писать номера предложений

В комментарии можно и даже нужно писать номера предложений, чтобы проверяющий увидел четкие отсылки к тексту. Вот как можно оформлять примеры:

- Цитаты из предложений. Автор говорит: «…».

- Косвенная речь. Автор говорит, что…

- Номера предложений. Автор говорит о… (предложение 31).

Как нужно писать комментарий на ЕГЭ-2023

За комментарий в этом году ставят 5 баллов. Основные его компоненты:

- Пример из текста, важный для понимания проблемы: конкретное предложение, цитата.

- Анализ примера: что автор хотел этим сказать, на какие мысли наталкивает, к чему призывает.

- Второй пример из текста.

- Анализ второго примера.

- Смысловая связь между примерами и ее анализ. Например, они противопоставлены? первый дополняет второй? второй — вывод из первого?

Если все 5 пунктов присутствуют в работе, сдающий получает 5 баллов, а не 6, как в предыдущем году.

В 2022 году за смысловую связь и ее анализ давали по 1 баллу, поэтому в целом за комментарий можно было получить 6. Но в этом году эксперты изменили оценку, и теперь эти два пункта в совокупности оцениваются в 1 балл. Поэтому важно четко проанализировать связь между примерами. Нельзя провести анализ связи, забыв ее указать, а вот написать связь без анализа можно — тогда вы потеряете балл.

Комментарий должен быть объемным и подробным. Допустим небольшой пересказ, особенно если вы пишете сочинение по художественному тексту, но не увлекайтесь. Каждый пример должен быть раскрыт и проанализирован.

Какие клише использовать

Фразы для обозначения проблемы и отношения к ней автора:

- Автор заставляет нас задуматься…

- Автор сравнивает/сопоставляет/анализирует…

- В тексте противопоставлены…

- Автор приводит пример / делает акцент на…

По факту вы анализируете, что делает автор, чтобы донести до читателя суть проблемы, заставить прочувствовать ее важность.

Чтобы проанализировать примеры, можно использовать такие клише:

- Тем самым автор хочет донести до читателей…

- Таким образом, писатель призывает нас…

- Это показывает, как важно…

- Этот пример дает нам понять…

Анализ смысловой связи можно оформить так:

- Анализируя смысловую связь между двумя примерами, мы видим, что автор противопоставляет их, чтобы показать…

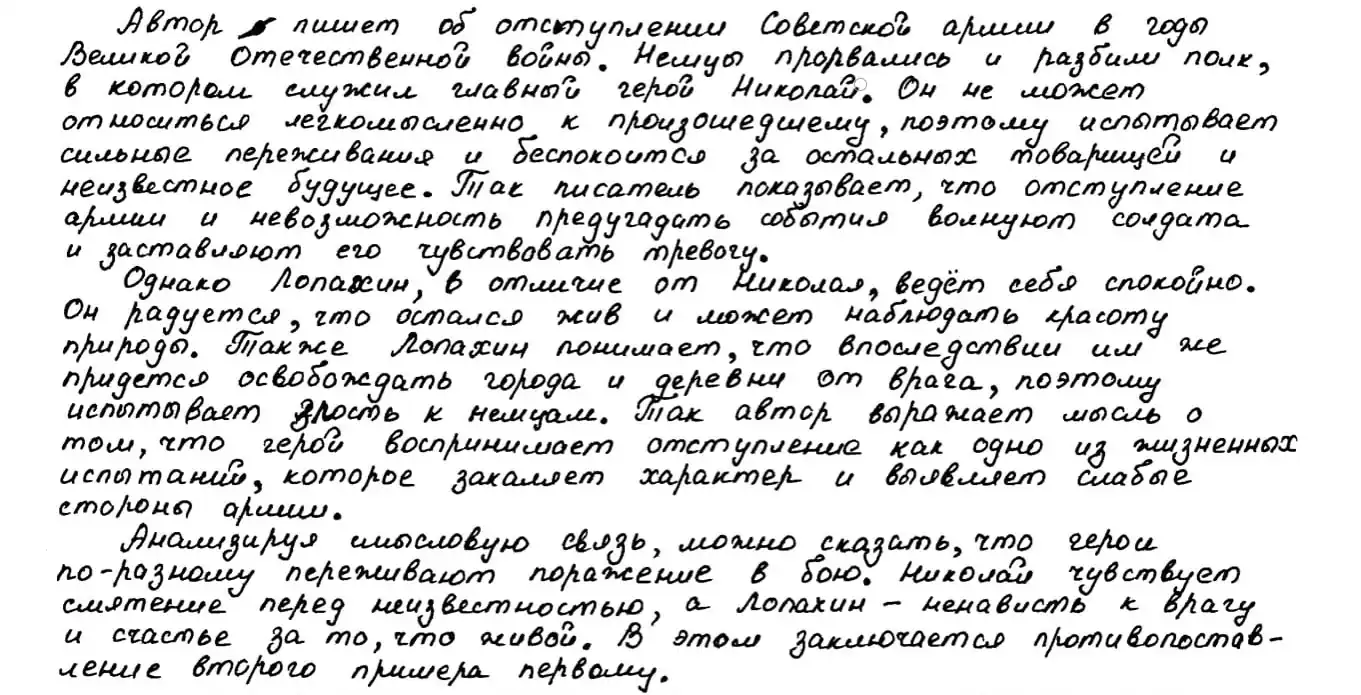

Комментарий на ЕГЭ: пример от стобалльницы

Выкладываем для вас скриншот из реальной работы ЕГЭ-2022 от нашей ученицы, которая сдала экзамен на 100 баллов. Смело берите его структуру за основу!

Других секретов в написании нового комментария нет. Остальное — дело практики. Используйте перечисленные принципы и клише и много практикуйтесь, чтобы написать образцовый комментарий и получить за него 5 баллов. Удачи!

Лайфхаки экзамена

К рубрике

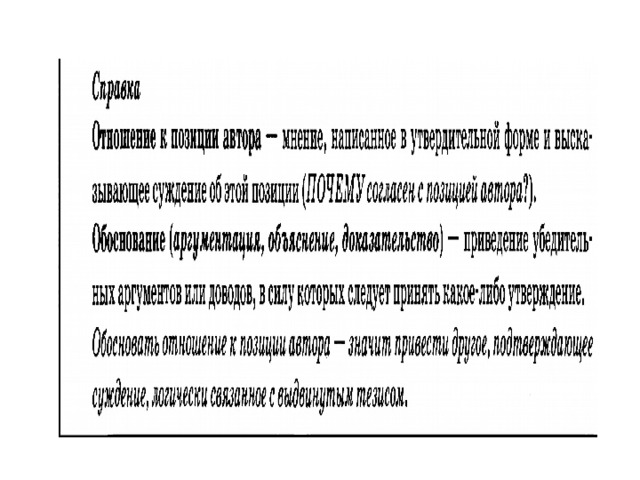

Подготовка к ЕГЭ. Пишем

комментарий к проблеме текста.

I. Одной из сложных частей сочинения ЕГЭ

(задание 27). по русскому языку является комментарий.

Возникает вопрос, с чего начать работу по подготовке учащихся?

Прежде всего, учащиеся должны хорошо представлять, что от них требуется.

Сначала внимательно читаем задание 27.

«…Прокомментируйте сформулированную

проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного

текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста

(избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому

примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и

проанализируйте её….»

Что такое комментарий?

Комментарий — это подтверждение того, что

заявленная Вами проблема действительно присутствует в тексте. В сочинении

ЕГЭ-2021 комментарий – это последовательный, логичный анализ текста с

обязательным указанием на конкретные ситуации из текста или на конкретные

размышления автора.

В качестве комментария можно использовать:

- примеры, которые приводят авторы в своих

текстах; - размышления автора, связанные с проблемой;

- цитаты;

- описания;

- истории;

- точки зрения, которые приводит автор;

- средства выразительности, тропы;

- слова, выражения, важные для понимания

проблемы.

Структура комментария

1)

Пример-иллюстрация из текста.

2) Пояснение примера.

3) Пример-иллюстрация из текста.

4) Пояснение примера.

5) Смысловая связь между примерами.

6) Анализ смысловой связи.

Что является объектом комментирования ? Объектом

комментирования в сочинении

является проблема, сформулированная

учащимися. Комментируя проблему, следует привлекать

информацию из текста, значимую для раскрытия данной проблемы (предложения,

абзацы, ключевые слова, метафорические словосочетания и т.д.) Однако комментарий

не должен сводиться к пересказу

Требования к комментарию:

1) 2 примера-иллюстрации, важных для понимания проблемы. Здесь уместно использовать

частичное цитирование с объяснением того, почему именно эти ситуации вы

рассматриваете и что автор пытается нам показать этими примерами.

2) Пояснение к примерам-иллюстрациям. Это значит объяснить слова автора, раскрыть их смысл, рассказать,

почему герои поступают так, а не иначе, добавить лексические оценочные средства

выразительности, добавить эмоциональную составляющую. При написании комментария

недостаточно просто показать две ситуации, привести два примера, важно их

проанализировать, дать оценку происходящему

3)Смысловая связь.

Необходимо указать на причинно-следственную связь, противительную или

другую связь между примерами в зависимости от приемов, которые использует автор

в конкретном тексте.

4) Анализ связи. Недостаточно указать логическую связь (причина — следствие, вывод),

важно также проанализировать эту связь, объяснить, что в ней примечательного,

что мы можем понять, если сопоставим, противопоставим и др. примеры из текста.

Например, примеры не просто так противопоставлены друг другу, а помогают

отразить изменения, произошедшие в душе рассказчика и т.д.

4) Цитирование: НЕЛЬЗЯ переписывать целые куски из текста или пересказывать весь

текст или фрагмент. Если в качестве иллюстраций вы цитируете текст, то

лучше использовать «частичное цитирование». Это значит, что не

нужно переписывать целые отрывки и предложения, достаточно слов,

словосочетаний.

3) Соответствие заявленной проблеме. Комментарий должен быть

написан по заявленной проблеме, должен с ней перекликаться и иллюстрировать

ее.

4) Фактическая точность. Если при написании комментария допускается

хотя бы одна ошибка, связанная с ПОНИМАНИЕМ текста, то за комментарий

автоматически выставляется 0 баллов.

Таким образом, написание комментария — это попытка одновременно

понять, почему автор писал именно об этом и использовал определенные речевые

обороты, средства выразительности и т.д., и доказать, что заявленная проблема

действительно присутствует в тексте.

II. Алгоритм работы над комментарием

■

выбрать части текста, связанные со сформулированной

проблемой;

■

отобрать в тексте конкретный текстовый материал

(цитаты, микротемы) для двух примеров-иллюстраций;

■

написать пояснения: что делает автор? для

чего? с какой целью? как данный конкретный пример связан с проблемой? и т.п.

■

выявить связь между примерами-иллюстрациями:

■

объяснить, как взаимодействуют эти

примеры-иллюстрации, помогая понять авторское отношение, его позицию, характер

и поведение героя и т.п.

Комментарий зависит от стиля текста,

поэтому комментировать тексты того или иного стиля надо по-разному. Сначала

задайте вопросы:

|

Художественный |

Публицистический |

|

На каких примерах автор раскрывает проблему? |

Как автор строит рассуждение? |

1.Чтобы

перейти от проблемы к комментарию, необходима логическая подводка Можно начать комментарий так: «Размышляя над поставленной

проблемой, автор….». Логическая подводка нужна для того, чтобы

рассуждение выглядело последовательным и связанным.

2. Под примером-иллюстрацией понимается отражение проблемы

исходного текста в привлечённом текстовом материале (в цитате, во фрагменте

текста, в указании на его сюжетный элемент), т.е. комментируется

содержание. Чтобы отличить комментарий от пересказа, нужно помнить

следующее: пересказывая, мы говорим о том, что делают герои, а комментируя,

мы говорим о том, что делает автор.

Пример-иллюстрация

№1 Можно вставлять цитаты, но следует избегать

чрезмерного цитирования. Не нужно включать в кавычки два или одно длинное

предложение. Достаточно выписать несколько слов, которые важны для понимания

проблемы. Можно вообще не цитировать предложения из текста. Но тогда

следует указать на номера предложений, откуда вы берёте эпизод.

Пример-иллюстрация

№2 Другой эпизод, который тоже раскрывает проблему.

Он не должен быть из того же абзаца, что и первый пример.

Клише для примеров-иллюстраций[1]

|

Художественный |

Публицистический |

|

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |

Ø Писатель не Ø Ø Ø Ø Ø |

3. Пояснение к примеру-иллюстрации

•

Цель пояснения: выявить

смысл авторского

•

рассуждения о…/

•

повествования о…/

•

описания…/

•

какого-либо приёма в тексте,

чтобы в итоге установить отношение автора к

проблеме , понять авторскую позицию.

Главное – ответить на вопросы, анализируя

содержание обоих примеров:

зачем? с какой целью? по какой причине?

для чего? почему? чем вызвано…? чем объясняется…? какая связь между…?

Пояснением к примерам-иллюстрациям из текста художественного

стиля могут стать разъяснение смысла, оценка, анализ

Ø

мотивов поведения героя (-ев);

Ø

монологов (в том числе внутренних), диалогов;

Ø

их поступков;

Ø

их личностных особенностей;

Ø

взаимоотношений с окружающими;

Ø

внутреннего состояния;

Ø

отношения к себе и к миру и т.д.

Пояснением к примерам-иллюстрациям из текста публицистического

стиля могут стать разъяснение смысла, оценка, анализ

Ø

фактов, мнений, настроения автора,

его комментариев и размышлений;

Ø

авторских аргументов, доводов;

Ø

различных точек зрения на проблему;

Ø

авторских (и не только) высказываний

и т.п

Клише

для пояснения[2]

|

Художественный |

Публицистический |

|

Ø Ø Ø Ø Ø |

Ø Ø Ø Ø Ø Ø |

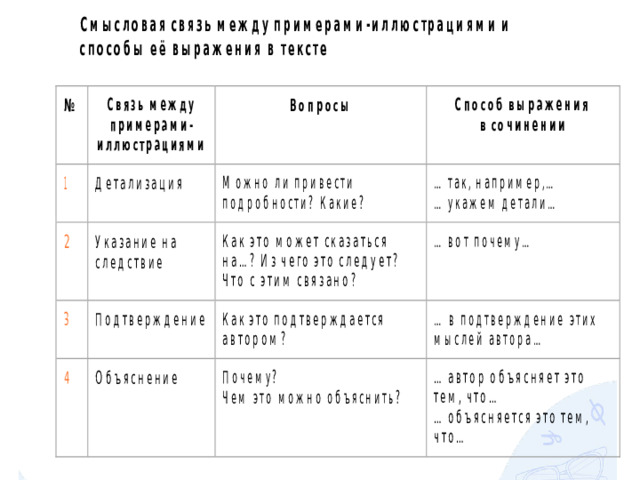

4. Смысловая связь .

Что такое смысловая связь между частями

текста? Чтобы написать о связи между микротемами, нужно знать, какой эта

связь бывает:

Приёмы названы в методических рекомендациях,

опубликованных на сайте ФИПИ: http://www.old.fipi.ru/sites/default/files/document/2020/mr/russkiy_yazyk_ege.pdf

Приёмы,

которые могут лежать в основе смысловой связи.

|

Вид связи |

Как определить вид связи |

Вспомогательные вопросы |

Способ оформления |

|

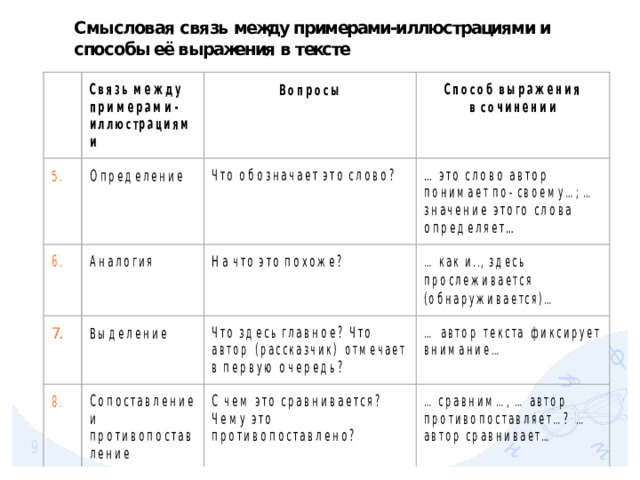

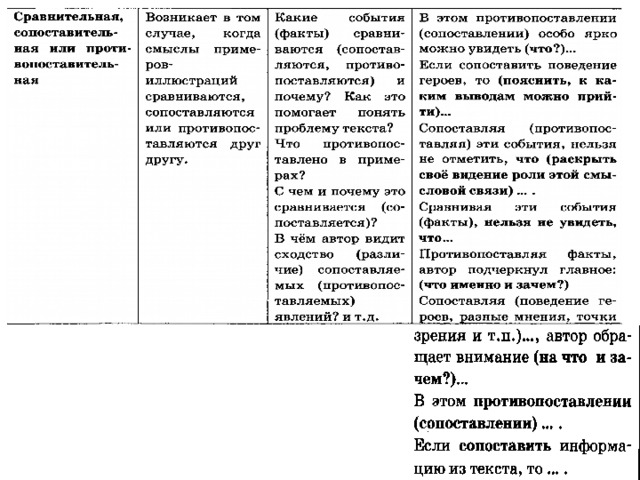

Сравнительная, сопоставительная или противопостави-тельная (В тексте сравнительная настроение, эмоции героя; чувства, мысли авторскую оценку героя, предмета или явления |

Возникает в том случае, когда смыслы |

Какие события (факты) сравниваются Что противопоставлено в примерах? С чем и почему это сравнивается В чем автор видит сходство (различие) |

В этом противопоставлении (сопоставлении) Если сопоставить поведение героев, то (пояснить, Сопоставляя (противопоставляя) эти события, нельзя не отметить, что (раскрыть своё видение Сравнивая эти события (факты), нельзя Противопоставляя факты, автор подчеркнул Сопоставляя (поведение героев, разные |

|

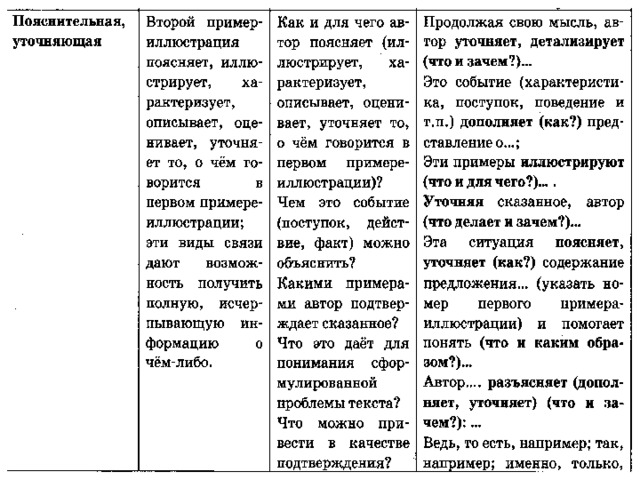

Пояснительная, уточняющая (Эти виды Обратите внимание! Уточняющая связь – это |

Второй пример-иллюстрация поясняет, |

Как и для чего автор поясняет Чем это событие (поступок, действие, Какими примерами автор подтверждает Что это даёт для понимания Что можно привести в качестве Как содержание второго примера помогает Что нового вносит содержание второго |

Продолжая свою мысль, автор уточняет, Это событие (характеристика, поступок, Эти примеры иллюстрируют (что и для Уточняя сказанное, автор (что делает и зачем?)… Эта ситуация поясняет, уточняет (как?) содержание предложения… (указать номер первого Автор…. разъясняет (дополняет, |

|

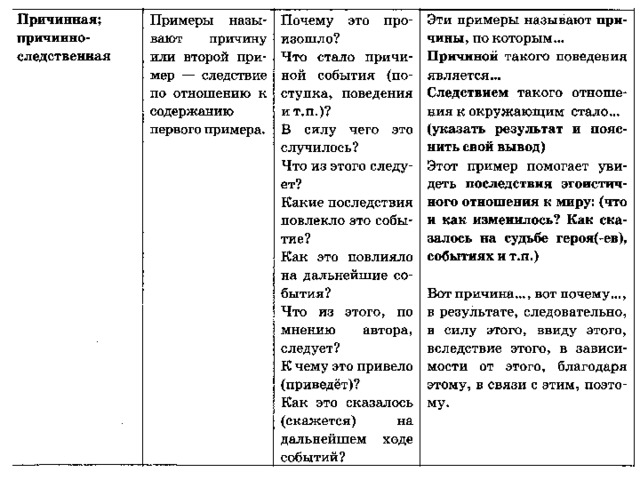

Причинно-следственная Эти виды смысловых отношений дают Обратите внимание! Уточняющая связь – это |

Причина и следствие представляют собой |

Почему это произошло? Что стало причиной события (поступка, В силу чего это случилось? Что из этого следует? Какие последствия повлекло это событие? Как это повлияло на дальнейшие события? Что из этого, по мнению автора, следует? К чему это привело (приведет)? Как это сказалось (скажется) на |

Эти примеры называют причины, по Причиной такого поведения является… Следствием такого отношения к окружающим стало… (указать результат и пояснить свой Этот пример помогает увидеть последствия Как сказалось на судьбе героя (-ев), |

1. Наиболее лёгкий для написания приём

– это приём противопоставления, то есть приём контраста или приём антитезы.

Поэтому, после прочтения текста, необходимо посмотреть, есть ли в нём

противопоставления (поступков героев; разных точек зрения; разного отношения к

одному и тому же явлению, разных временных отрезков, социальное неравенство и

т.д.). Если есть, то можно писать комментарий к проблеме, основываясь на

приёме противопоставления (мужество // трусость; роскошь // бедность и т.п.)

2.

Если противопоставления нет, посмотрите приём аналогии или сопоставления: сравнивается

ли одно с другим, похожи ли сравниваемые предметы // явления // действия?

3.

Если этих приёмов нет, смотрите приёмы подтверждения, выделения,

причинно-следственную связь. Думайте, как вы будете строить свой

комментарий к проблеме.

4.

Потом, если не нашли вышеуказанных приёмов, попробуйте при внимательном чтении

текста найти детали. Не забывайте, что не всё, о чём пишет автор,

является деталью.

|

Внешняя |

Деталь |

|

1) деталь 2) деталь 3) деталь 4) деталь 5) деталь |

отражает 1) состояние внутреннего мира героя, 2) движения мысли, помыслы, желания, 3) страхи, фобии, мании. |

Запомните:

Указания на него приём, лежащий в основе ваших примеров-иллюстраций, не должен

«падать с потолка». вы должны сделать в комментарии к проблеме.

5. Проанализировать смысловую связь – это значит определить, как связаны по смыслу приведённые

примеры-иллюстрации, выяснить ЗНАЧЕНИЕ этой связи для понимания

сформулированной проблемы!! В этом учебном году за смысловую связь выпускники

могут получить два балла. Что из этого следует? Во-первых, надо

не только глубоко отразить мысль, но и объёмно её оформить.

Алгоритм выявления смысловых связей между

примерами-иллюстрациями

В соответствии с формулировкой проблемы и

авторской позицией

а) найти смысловые отношения между частями

текста: сравнительные, противопоставительные, сопоставительные,

причинно-следственные, целевые, условные и др.;

б) вычленить в этих частях примеры,

отражающие (иллюстрирующие) сформулированную проблему;

в) продумать, как выбранная смысловая

связь помогает понять, раскрыть, прояснить проблему, авторскую позицию,

характер героя и т.п.;

в) сформулировать высказывание, указав

и проанализировав смысловые отношения между найденными

примерами-иллюстрациями.

Текст для

работы

. На фотографии Иван Михайлович кажется серьезным, даже

суровым. Это и понятно — снимок-то сделан для заводской Доски почета. А мне

прислан по уговору. Должен же врач узнать, так ли заметен след от хирургической

операции на лице пациента. Фотографию бережно храню. Она нередко обращает мою

память к Ивану Михайловичу.

В пятиместной палате койка его стояла напротив другой,

несколько дней пустовавшей. И если кто-либо обращал внимание на нее, Иван

Михайлович неизменно повторял: «Так слава Богу, как говорится, одним больным на

свете и поменьше…» Сам он после операции, а оперировали его дважды, мог

лежать в постели три-четыре дня. Остальные проводил в заботах. Нет, не о себе,

а о соседях. Особенно много внимания он уделял Алеше — парнишке в большой

гипсовой повязке. Ухаживал за ним, как нянечка. И всем другим в палате помогал:

умоет тех, кто пока сам не может этого сделать, чаем свежезаваренным напоит,

грелку нальет, кому понадобится, одеяло поправит, у кого сползет. Взял он на

себя множество хлопот, которые обычно входят в обязанности младшего

медицинского персонала.

Благодаря Ивану Михайловичу Алеша прямо-таки переродился.

Войду в палату — он, подражая Ивану Михайловичу, теперь улыбается, приветливо

говорит «доброе утро». Закончу осмотр, определю более сложный комплекс

гимнастических упражнений —«спасибо» скажет. Раньше такой общительности за ним

не замечалось.

Больница в избытке вмещает в себя страдания многих людей, и

умерить их способен не только врач, но и больной человек, окажись среди них

хотя бы один с сердцем отзывчивым, как у Ивана Михайловича. Постепенно и у

других досада на болезнь начнет сглаживаться.

Все же пришел тот день, а вернее ночь, когда долго не занятая

в палате койка понадобилась. На нее положили молодого мужчину — моряка,

накануне вернувшегося из длительного плавания. Он куда-то торопился, вскочил на

ходу в вагон, сорвался с подножки и ногой попал под колесо. Дежурные хирурги

несколько часов боролись с травматическим шоком, а когда вывели больного из

тяжелого состояния, ампутировали ему раздробленную голень. Медицинская сестра

не отходила от него до самого утра. Иван Михайлович весь остаток ночи провел

без сна и во многом помог сестре. Притихшими нашла я своих подопечных на

утреннем обходе.

— У нас пополнение… Вот Володя поступил, несчастье-то какое

произошло… — нарушил тишину Иван Михайлович, поднимаясь со стула и

направляясь к двери, где я продолжала стоять, ориентируясь, какой след оставила

здесь бессонная ночь.

Повязка на лице Ивана Михайловича сбилась, глаза выражали

усталость. Остальные лежали молча, уткнувшись головой в подушку. Алеша забыл

поприветствовать меня. А Володя словно застыл. Он смотрел в одну точку и вряд

ли что видел или слышал. Остывший завтрак стоял на тумбочке нетронутым.

Я говорила слова утешения, призывала его собрать все силы,

чтобы пережить горе. Называла имена известных людей, перенесших подобную

трагедию, но сумевших подняться над ней, рассказывала о солдатах с тяжелыми

ранениями, полученными на фронтах Великой Отечественной войны, изувеченных, но

определивших для себя место в жизни. Повернул ко мне лицо Володя: высокий лоб,

большие глаза. Красивый парень! Сказала ему об этом.

Еле слышно ответил: «Что делать, на протезе ходить буду…» В

этот момент я внезапно вспомнила одно давнее дежурство в клинике. Мне,

начинающему хирургу, пришлось ампутировать обе голени крепкому, богатырского

сложения моряку, тоже очень молодому. После операции полдня проплакала, так

жалко было его. Тогда я еще плохо разбиралась в целительной силе доброго слова.

Позднее поняла, что, идущее от души, оно действует лучше многих успокоительных

лекарств. А слезы врача — разве они больному человеку могут помочь?

Постоянно при осмотре и перевязках сестры и врачи старались,

как могли, утешить Володю. Я заходила в палату по несколько раз в день.

Теперь уже не могу вспомнить точно, когда в палате появились

первые приметы восстановленного покоя. Алеша снова начал произносить «доброе

утро», и все обитатели палаты вторили ему. Однажды утром, войдя к ним, сразу

обратила внимание на стол. Из простенка он был передвинут к кровати Володи.

Иван Михайлович расставил на нем какие-то вкусные припасы. Глаза его с лукавой

хитринкой будто говорили: «Смотри и любуйся». Я смотрела и любовалась.

Готовился завтрак в честь окончательного появления у Володи радости жить.

Опираясь ладонями на край накрытого стола, на котором лежали и

бумажные салфетки с зеленой каемочкой (трогательный намек на домашний уют),

Иван Михайлович произнес слова, простые и мудрые:

— Что я Володе-то говорю. Живой остался, вот и ладно. Парень

молодой, собой пригожий, специальность есть и морская, и земная. Протезы ноне

делают, паря, — от здоровой ноги не отличишь. Живи, говорю, да радуйся всему,

что на свете белом есть. Нечего горевать. Что случилось, не воротишь. Летом

приедешь к нам в Устюг Великий. Отдохнуть у нас можно. А невесты-то у нас до

того хороши, что нигде таких, паря, нету…

— Иван Михайлович все верно говорит. Он так много сделал для

меня в эти тяжелые дни… А жениться к Вам в город приеду, Иван Михайлович,—

приподнявшись на локти и весело улыбаясь, добавил Володя. Чтобы вот так

улыбнулся он, сколько было всего переговорено в пятиместной палате за долгие

дни, вечера, а, может быть, и ночи. И слова Ивана Михайловича показались мне в

то утро более значимыми для Володи, чем все мои. Он поверил в себя снова. Как повезло

ему, что имел он возможность в беде своей оказаться рядом с Иваном

Михайловичем.

* Надежда Ивановна Батыгина (1919-1990) – хирург, кандидат

медицинских наук, писатель.

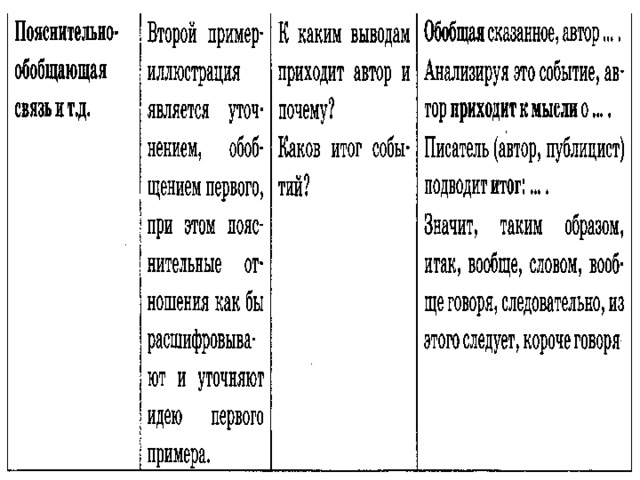

Пример

сочинения по тексту

К1 Формулировка проблемы. Надежда Ивановна Батыгина (1919-1990) – хирург, кандидат

медицинских наук, писатель – рассуждает в тексте над проблемой доброты, над

тем, какое влияние она оказывает на человека.

К2. Проявление

милосердия и доброты мы можем рассмотреть на примере отношения к людям Ивана

Михайловича.

1 пример-иллюстрация. Герой

произведения, несмотря на то что вот-вот перенёс операцию и не до конца

восстановился в силах, помогает своему соседу по палате, заботится о нём, «ухаживая

за ним, как нянечка» Благодаря стараниям Ивана Михайловича Алёша смог

переродиться.

Пояснение. Этот

пример показывает, как проявление доброты может помочь человеку преобразиться после

пережитых несчастий и болезней.

2 пример- иллюстрация. В качестве второго примера рассмотрим случай, когда в палату поселили

нового больного. Мужчина попал ногой под колесо, после чего ему её пришлось

ампутировать. Володе было тяжело пережить это горе, он был потерян. И тогда

Иван Михайлович обратился к нему с простыми и мудрыми словами поддержки.

Разговаривал с больным так, будто никакой трагедии не произошло, тем самым

помог вернуть ему радость жить, заново обрести смысл жизни. То, что казалось

непреодолимым горем, стало неприятностью, с которой можно жить

Пояснение. Этот

пример показывает, как правильно сказанные добрые слова могут творить чудеса, исцеляюще

воздействовать на человека.

Смысловая связь.

Оба фрагмента текста тесно связаны между собой. Сопоставляя эти два

примера, делаем вывод, что такое качество характера как доброта обладает

огромной силой, способной помочь человеку в трудные моменты жизни.

К3 Позиция. Позиция

автора ясна. Проявление доброты оказывает благотворное влияние на людей,

помогает преодолевать жизненные невзгоды

К 4. Отношение к позиции автора + обоснование

Невозможно не

согласиться с мнением автора, ведь человеческая доброта способна излечить

душевные раны, помочь найти в себе силы жить и бороться, искать выход из

сложных ситуаций. В подтверждение своей мысли приведу пример из художественной

литературы. Так в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Соня

Мармеладова, героиня романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»,

является символом доброты и жертвенности. Она жалеет и поддерживает всех:

отца-пьяницу, мачеху, сводных братьев и сестер. Своей добротой Соня спасает

Раскольникова. Она пробудила в нем совесть, помогла исцелить душевные раны и

вернуть желание жить.

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод: доброта – это очень важное

качество, которому нужно обязательно учиться. Без доброты невозможно полноценное

сосуществование людей. Быть добрым – значит искренне желать добра окружающим и

помогать им, если они в этом нуждаются.

(Левина Евгения, 11 класс)

Задание 27. Комментарии.

Формулировка в сочинении ЕГЭ 2023:

«…Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями…»

↑ Что такое комментарий?

КОММЕНТАРИЙ – это подтверждение того, что заявленная Вами проблема действительно присутствует в тексте.

В сочинении ЕГЭ комментарий – это последовательный, логичный анализ текста с обязательным указанием на конкретные ситуации из текста или на конкретные размышления автора.

↑ Структура комментария (элементы комментария), требования к комментарию

- Пример-иллюстрация из текста.

- Пояснение примера.

- Пример-иллюстрация из текста.

- Пояснение.

- Анализ смысловой связи

1) ПРИМЕР: необходимо привести не менее 2 примеров-иллюстраций из исходного текста. Можно использовать разные виды цитирования, указывать номера предложений, использовать прием частичного пересказа конкретной ситуации из текста.

Примеры-иллюстрации должны приводиться с опорой на текст, должны раскрывать поставленную вами проблему, быть с ней связанными. Если в начале сочинения вы поставили несколько проблем (чего мы не рекомендуем делать), то выберите одну, которую будете раскрывать в комментарии, по которой будете писать авторскую позицию и т.д. 1)

В качестве примеров-иллюстраций можно использовать:

- примеры, которые сам автор текста использует, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения

- размышления автора, связанные с проблемой;

- цитаты;

- описания;

- истории;

- точки зрения, которые приводит автор;

- средства выразительности, тропы;

- слова, выражения, важные для понимания проблемы (обычно содержащие эмоциональную оценку)

2) ПОЯСНЕНИЕ: в пояснении важно показать, какую роль в раскрытии проблемы играет данный пример-иллюстрация. Объясните, что данным примером хочет показать автор (какова функция примера), какой вывод можно сделать на основании данного примера.

3) АНАЛИЗ СВЯЗИ: необходимо установить связь между примерами, ведь без понимания того, как связаны примеры, невозможно проанализировать связь. В 2023 году отдельный балл за указание на связь не дают, но вы так же, как и в прошлом году, можете назвать связь (противопоставление, причинная, сравнение), а можете использовать грамматические и лексические средства (Однако, по-другому, как и …). Таким образом, АНАЛИЗ СВЯЗИ — объяснение сущности смысловых отношений между примерами-иллюстрациями. Необходимо объяснить, в чем смысл этого вида связи, с какой целью автор его использует, какие качества героев выявляются в сравнении/противопоставлении и др.

4) ТРЕБОВАНИЯ К ЦИТИРОВАНИЮ: если в качестве примеров будут даны целые куски текста без каких-либо ваших мыслей, то примеры-иллюстрации засчитаны не будут. Рекомендуем использовать частичное цитирование.

5) ФАКТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ: Если при комментировании проблемы допущены ошибки, связанные с пониманием проблемы, то пример не засчитывается. Если допущены ошибки, не связанные с пониманием проблемы, то снимаются баллы за К12.

↑ Как писать комментарий

Чтобы правильно написать комментарий, необходимо очень внимательно прочитать текст.

Если текст публицистический, важно проследить за тем, как развивается мысль автора до того, как он сам приходит к какому-либо выводу (вывод автора в вашем сочинении станет авторской позицией).В публицистическом тексте структура мало отличается от вашего сочинения, там тоже ставится проблема, там тоже присутствует комментарий (только он не ограничен каким-либо текстом, в качестве комментария авторы цитируют известных людей, рассказывают о каких-либо фактах, явлениях, рассуждают о смежных проблемах, приводят различные мнения.

В художественном тексте авторская позиция не выражена прямо. Ее необходимо понять из контекста, проанализировав поведение героев, ситуации, лексические средства, которые использует автор. Получается так: все, что вы используете, для того чтобы понять авторскую позицию по проблеме, и станет вашим комментарием.

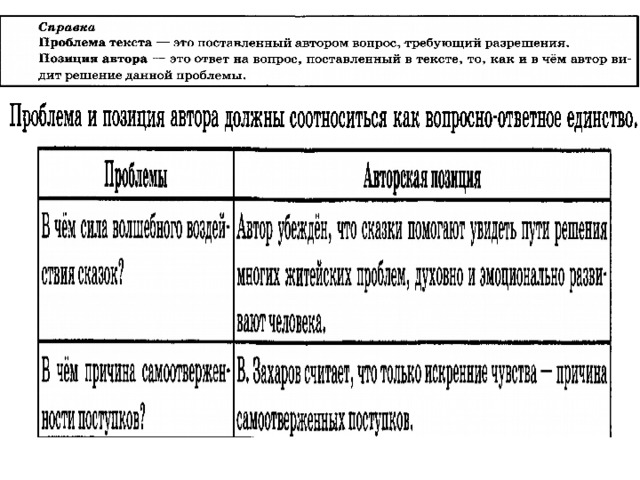

↑ Количество баллов за комментарий (таблица)

|

Баллы |

Примеры |

Пояснения |

Связь проанализирована правильно |

|

5 Б. |

2 ШТ. |

2 ШТ. |

+ |

|

4 Б. |

2 шт. |

2 шт. |

— |

|

3 Б. |

2 шт. |

0 шт. |

+ |

|

2 Б. |

2 шт. |

0 шт. |

— |

|

1 Б. |

1 шт. |

0 шт. |

— |

|

0 Б. |

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. |

↑ 0 баллов за комментарий:

- Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст.

- Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы исходного текста, не приведены.

- Вместо комментария дан простой пересказ исходного текста.

- Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста

↑ Клише для комментария

Клише для комментария важно использовать очень аккуратно, поскольку фразы, данные в качестве клише, не помогут вам отразить, к примеру, смысловую связь, не помогут при анализе текста. Они необходимы для того, чтобы вам проще было начать комментарий, отразить формально наличие всех элементов комментария!

Если комментарий будет состоять только из клише, вы не сможете получить высший балл. Необходим полноценный анализ текста.

Комментарий ЕГЭ в сочинении по русскому языку 2019: примеры.

В этой статье вы можете посмотреть примеры комментариев от ФИПИ, а также узнать сколько баллов можно получить за разные комментарии (от 1 до 5 баллов) Сначала ознакомьтесь с текстом, по которому написаны комментарии: Текст А.А. Лиханова

↑ Пример комментария № 1.

За этот комментарий можно получить 5 баллов.

Автор этого текста не только талантливый писатель, но и педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребенке нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток? Иными словами, в данном текст А. Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника. Каждый человек — современник какой-либо эпохи и представитель определенного поколения. А. Лиханов начинает рассуждение с того, что дает общее описание современной молодежи (предложения 1-3): «неподготовленность к взрослой жизни», «пассивность, черствость, бездушие…» Откуда это берётся? Задает вопрос автор. Отвечая на этот вопрос, А. Лиханов убеждает читателя в том, что ни жизненные невзгоды, ни дорогие подарки и престижные школы не смогут развить лучшие нравственные качества человека (предложения 5-13). Эти качества воспитываются только близкими людьми. А если близкие люди «пытаются отгородиться от подростка», то все хорошее, что есть в маленьком человеке, может никогда не раскрыться, не будет развиваться. Пример «неразвитости» доброты, сочувствия по отношению к родным людям показан автором в предложениях 20-27.

При этом автор подчеркивает еще одну мысль: «доброте, сочувствию, такту, ответственности» не научит школа, какой бы она ни была. Настоящим «Человеком» подростка могут воспитать только «близкие люди». Не формально близкие, а по-настоящему, те, кому подросток доверяет (предложения 14-19).

Из текста ясно, что только человек неравнодушный, духовно близки может воспитать в ребенке доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. Нельзя воспитать того, чем сам не отличаешься. Такова позиция автора.

↑ Пример комментария № 2.

За этот комментарий можно получить 4 балла.

Автор этого текста не только талантливый писатель, но и педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребенке нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток? Иными словами, в данном текст А. Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника.

Каждый человек — современник какой-либо эпохи и представитель определенного поколения. А. Лиханов начинает рассуждение с того, что дает общее описание современной молодежи (предложения 1-3): «неподготовленность к взрослой жизни», «пассивность, черствость, бездушие…» Откуда это берётся? Задает вопрос автор.

Автор подчеркивает еще одну мысль: «доброте, сочувствию, такту, ответственности» не научит школа, какой бы она ни была. Настоящим «Человеком» подростка могут воспитать только «близкие люди». Не формально близкие, а по-настоящему, те, кому подросток доверяет (предложения 14-19).

Из текста ясно, что только человек неравнодушный, духовно близки может воспитать в ребенке доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. Нельзя воспитать того, чем сам не отличаешься. Такова позиция автора.

↑ Пример комментария № 3.

За этот комментарий можно получить 3 балла

Автор этого текста не только талантливый писатель, но и педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребенке нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток? Иными словами, в данном текст А. Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника.

А. Лиханов убеждает читателя в том, что ни жизненные невзгоды, ни дорогие подарки и престижные школы не смогут развить лучшие нравственные качества человека (предложения 5-13). Эти качества воспитываются только близкими людьми. А если близкие люди «пытаются отгородиться от подростка», то все хорошее, что есть в маленьком человеке, может никогда не раскрыться, не будет развиваться. Пример «неразвитости» доброты, сочувствия по отношению к родным людям показан автором в предложениях 20-27.

↑ Пример комментария № 4.

За этот комментарий можно получить 2 балла.

Автор этого текста не только талантливый писатель, но и педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребенке нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток? Иными словами, в данном текст А. Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника.

Комментируя данную проблему, хочу сказать, что она раскрывается автором на двух примерах.

Пример 1. Предложения 5-13. Автор убеждает читателя в том, что ни жизненные невзгоды, ни дорогие подарки и престижные школы не смогут развить лучшие нравственные качества человека.Пример 2. Автор убежден в том, что настоящим «Человеком» подростка могут воспитать только «близкие люди».Из текста ясно, что только человек неравнодушный, духовно близки может воспитать в ребенке доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. Нельзя воспитать того, чем сам не отличаешься. Такова позиция автора.

↑ Пример комментария № 5.

За этот комментарий можно получить 1 балл.

Автор этого текста не только талантливый писатель, но и педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребенке нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток? Иными словами, в данном текст А. Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника.А. Лиханов убеждает читателя в том, что ни жизненные невзгоды, ни дорогие подарки и престижные школы не смогут развить лучшие нравственные качества человека. * Из текста ясно, что только человек неравнодушный, духовно близки может воспитать в ребенке доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. Нельзя воспитать того, чем сам не отличаешься. Такова позиция автора.

Вы посмотрели примеры комментариев, которые приводит ФИПИ, также рекомендуем ознакомиться с

рекомендациями по написанию сочинения ЕГЭ

Примеры комментария в сочинении ЕГЭ по русскому языку. Разборы и пояснения от ФИПИ.

↑ 5 БАЛЛОВ ЗА КОММЕНТАРИЙ

Высшая оценка (5 баллов) ставится, если «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними.

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста,в комментарии нет».↑ ПРИМЕР 1

Сочинение по тексту И. Бражина

«Раскрывая проблему, автор опровергает истинность пословицы «При громе оружия музы молчат». И. Бражин говорит, что «плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать…». По мнению автора, всегда были творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях (предложения 4-7). В качестве примера, подтверждающего его точку зрения, В. Бражин приводит историю создателя «Слова о полку Игореве», «который проделал вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до конца».

Продолжая систему аргументов, автор говорит о традициях «певцов-воинов» от Дениса Давыдова до поэтов и прозаиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В заключение автор приходит к выводу, что многие творческие люди во все времена отдавали «кровному делу не только свое перо, но и … саму жизнь».Пояснение эксперта:

Комментарий в данном сочинении соответствует высшему баллу, так как экзаменуемый, опираясь на исходный текст (в виде цитат, цифровых ссылок, элементов изложения), прослеживает путь автора от формулировки проблемы к основным выводам, его логику, систему аргументов.

Тем самым в работе выделены поясненные ключевые моменты проблемы (история создателя «Слова о полку Игореве» — 1 пример-иллюстрация, традиции отечественной литературы — 2 пример-иллюстрация).Упоминание поэтов-бойцов, ссылка на неумолкающее слово поэтов — свидетельство установленной логической связи. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.

↑ ПРИМЕР 2

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Писатель Сергей Михалков говорит о том, что дети перестают читать хорошие книги, а ведь эти книги развивают духовный мир ребенка. Хорошие книги — это художественная литература, прежде всего, мировая классика, отражающая мировой духовный опыт. Эти книги известны образованным людям, и автор текста тоже их называет: «Том Сойер», «Вечера на хуторе близ Диканъки», русская поэзия… Именно с помощью такой литературы человек может научиться размышлять, оценивать поступки других людей, сформировать собственные нравственные ориентиры. Автор текста обращает внимания на особую роль художественной книги. Эта роль заключается в воспитании души, развитии особого умения — чувствовать, сопереживать. И неслучайно писатель особо подчеркивает роль этих книг именно в детстве, когда человек еще в начале своего жизненного пути».Пояснение эксперта:

В работе с опорой на текст прокомментированы основные затронутые писателем аспекты проблемы:

— спад интереса к чтению художественной литературы в наше время — пример-иллюстрация;

— важная роль чтения классики в формировании и развитии личности — 2 пример-иллюстрация.

Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена смысловая связь между ними: подчеркнута первостепенная роль чтения художественной литературы именно в детские годы. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.↑ ПРИМЕР 3

Сочинение по тексту В. Почуева

«Раскрывая проблему, автор описывает случай из школьной жизни. Обычный урок по биологии привел к спору между двумя одноклассниками. Оппоненты яро отстаивали свои диаметрально противоположные точки зрения на проблему конфликта между личными и общественными интересами. В этом противопоставлении «живого ума» «книжному умствованию» на фоне «тайного желания покрасоваться перед миловидной учительницей» не смогла родиться истина. Почему? Ответ на этот вопрос содержится в предложении 52. Герой-рассказчик говорит о том, что истина обязательно существует, и она не зависит от того, кто вступает в спор. Главное — чтобы этот спор

«согласовался с голосом» сердец тех, кто спорит».

Пояснение эксперта:

Работа экзаменуемого заслуживает высшего балла по критерию К2. В ней грамотно представлен комментарий проблемы исходного текста (проблемы поиска истины). Опора на текст очевидна: автором изложены различные точки зрения, выявившиеся в споре (1 пример-иллюстрация), а также высказана мысль о том, что они не могут породить в итоге никакой истины (2 пример-иллюстрация).

Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена смысловая связь между ними(посредством вопроса). Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.

↑ ПРИМЕР 4

Сочинение по тексту Д. Гранина

«Люди давно изобрели способ измерять время, но до сих пор не могут «обуздать» его. Лично я считал, что только в современном мире мы живем в сумасшедшем ритме: боимся опоздать куда-либо, судорожно стараемся успеть что-то сделать. Оказывается, и древние философы, такие как Сенека, жившие задолго до нас, глубоко осознавали, что время — величайшая ценность, потому что «оно единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно»….Гранин убедительно показывает, что даже технический прогресс, главная цель которого — сэкономить время для людей, не сберегает его, а, наоборот, порождает еще больший дефицит времени. Того, за чем мы так гоняемся, нет ни у деловых людей, ни у школьников, ни у студентов, ни у стариков. Молодежь загружена учебой и работой. Помимо школы или вуза, они пропадают в библиотеках, на курсах, дабы получить работу получше. Ведь сегодня нет высокооплачиваемой работы — нет нормальной жизни. Живя в сумасшедшем ритме, никто не имеет времени ни на друзей, ни на то, чтобы пойти в парк любоваться природой. Но все-таки хочется верить, что в далеком будущем смогут наши потомки «обуздать время, приручить, понять его природу, чтобы оно не угнетало своей быстротечностью».Пояснение эксперта:

Автор сочинения излагает суть проблемы, используя не только явное, но и неявное цитирование (неявные цитаты подчеркнуты). При этом явное цитирование занимает небольшое место в сочинении, неявные же цитаты сводятся к использованию экзаменуемым авторских опорных слов и моделей синтаксических конструкций. Прямого пересказа текста нет. Авторские мысли пояснены собственными рассуждениями экзаменуемого. Основные мысли автора исходного текста частично отражены в комментарии к тексту, частично — при выражении собственной позиции.

Отмечены существенные для понимания проблемы моменты:

- отношение людей ко времени в древности и в наши годы — 1 пример-иллюстрация;

- роль технического прогресса — 2 пример-иллюстрация.

Правильно понят общий модальный и эмоциональный план текста: Гранин рассуждает о невозможности «догнать» время с сожалением и легкой иронией, и этот тон подхватывает автор сочинения, хотя его собственные рассуждения слишком прямолинейны и иногда выходят за рамки темы. Тем не менее представленный комментарий в достаточной мере опирается на исходный текст.

Выявлена смысловая связь между примерами: она проявляется в рассуждении о ценностных ориентирах в жизни. Искажений смысла нет.↑ 4 БАЛЛА ЗА КОММЕНТАРИЙ

4 балла по критерию К2 ставится, если «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,или выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет».

↑ ПРИМЕР 1

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Прочитав отрывок из рассказа Н.С. Лескова, невольно вслед за автором задаёшься вопросом о возможности изменения отношения людей к человеку с устоявшейся репутацией. Рассказчик неоднократно (предложения 1, 10-11) говорит о том, что Селивана считают опасным, называют колдуном и чуть ли не исчадием ада (предложения 1, 52). Именно поэтому естественное для Селивана возвращение шкатулки и его недоумение по поводу расточаемых похвал вызывает у ребёнка, от имени которого ведётся повествование, удивление и непонимание, что подчёркнуто Н.С. Лесковым в диалогах».Пояснение эксперта:

В сочинении дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

↑ ПРИМЕР 2

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Приглашая читателя к размышлению об этой проблеме, Н. Лесков создаёт тревожную атмосферу страха перед колдуном и разбойником Селиваном. Никто не знает, откуда взялась уверенность в том, что Селиван опасен, однако все поражены тем, что пришлось у него ночевать. Обнаружив исчезновение шкатулки, тётушка ни на секунду не сомневается в том, что деньги «в руках Селивана», а исправник готов скакать «к вору» с саблей. Не случайно читатель поддаётся тому же чувству, он боится Селивана, хотя знает о нём только со слов героя Лескова, и ждёт торжества справедливости и наказания преступника.

Писатель подробно останавливается на том, что Селиван, который «задохнулся» от быстрого бега, возвращает шкатулку в целости и сохранности. И этот поступок вызывает чувство глубокого стыда у постояльцев Селивана. Им так совестно за своё поведение, за свои дурные мысли, что им хочется одарить Селивана деньгами, чтобы хоть как-то загладить свою вину».Пояснение эксперта:

Дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

↑ ПРИМЕР 3

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Эту проблему автор раскрывает на примере истории с Селиваном. За ним давно уже укрепилась слава колдуна и разбойника, который способен «убить и воспользоваться вещами и деньгами». Именно поэтому, когда обнаруживается пропажа тётиной шкатулки с лежащими в ней тысячами, ни у кого, в том числе и у рассказчика-героя, не возникает сомнения, что теперь она «в руках Селивана», который попытается с ней скрыться. Отношение к Селивану совершенно изменяется после того, как он вернул шкатулку.

Противопоставление стремления «благородных господ» отблагодарить Селивана и недоумения персонажа (не понимающего, за что его восхваляют) готовит читателя к радикальной перемене в отношении к Селивану».

Пояснение эксперта:

В сочинении приведены 2 примера-иллюстрации, выявлена смысловая связь между ними, но дано пояснение только к одному приведенному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

↑ 3 БАЛЛА ЗА КОММЕНТАРИЙ

3 балла по критерию К2 выставляется, когда «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена, или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет».

↑ ПРИМЕР 1

Сочинение по тексту Н. Долининой

«В предложенном для анализа тексте Наталья Григорьевна Долинина, рассуждая о поведении любящих друг друга людей, упоминает о проблеме власти. Ее позиция выражена цитатой из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». «Власть должна быть разумной», — говорит один из персонажей вышеупомянутого произведения. То есть власть должна быть ограниченной и иметь свой пределы».Пояснение эксперта:

Проблема понимается и комментируется экзаменуемым. Однако приведен лишь один пример, иллюстрирующий проблему (цитата Антуана де Сент-Экзюпери).Фактические ошибки отсутствуют.

↑ ПРИМЕР 2

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Селиван имел дурную репутацию, казался окружающим колдуном, вором и разбойником, но случай показал, что это не так. Вернув хозяйке забытую в его доме шкатулку с деньгами, Селиван был обескуражен тем, что за его поступок ему же предлагают вознаграждение. Как можно утаить что-то чужое? Как можно не вернуть забытое? Как можно поступить нечестно? Селиван недоумевает, что кому-то приходят в голову такие мысли. В его понимании жить надо честно, забытая вещь должна быть возвращена хозяину. Поражает тот факт, что у героя не было даже мысли её присвоить: «Мне не надо чужого». И этот поступок вызывает чувство глубокого стыда у постояльцев Селивана».

Пояснение эксперта:

Приведены 2 примера-иллюстрации, но пояснение дано только к одному из примеров. Фактические ошибки отсутствуют.

↑ 2 БАЛЛА ЗА КОММЕНТАРИЙ

2 балла по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение».

↑ ПРИМЕР 1

Сочинение по тексту Д.Л. Быкова

«В тексте Д.Л. Быкова поставлена одна из интереснейших и неоднозначных проблем — проблема трагедии умного человека. Анализируя поведение главного героя пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума», Д. Быков на примере Чацкого даёт яркую характеристику умному человеку. Умный человек хочет понимания, ищет его. «Горе ума в вечном и обречённом поиске понимания», — заключает автор.

Пояснение эксперта:

В сочинении приведены 2 примера-иллюстрации, лишенные каких бы то ни было пояснений. Фактических ошибок нет.

↑ 1 БАЛЛ ЗА КОММЕНТАРИЙ

1 балл по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый привёл 1 пример-

иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение»

↑ ПРИМЕР 1

Сочинение по тексту Ф.А. Вигдоровой

«В тексте поднимается одна из сложнейших проблем — проблема преодоления человеком страха. Страх — самое древнее и самое сильное чувство. Вот почему вопрос преодоления страха — один из центральных вопросов мировой литературы. Рассуждая о природе страха, приводя примеры различных видов страха, автор убеждает читателя в том, что страх преодолеть можно в любых обстоятельствах (предложения 50-53)».Пояснение эксперта:

В сочинении приведен 1 пример-иллюстрации, при этом отсутствует пояснение к нему. Фактических ошибок нет.↑ 0 БАЛЛОВ ЗА КОММЕНТАРИЙ

0 баллов по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый не привёл примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы,

или проблема прокомментирована без опоры на исходный текст,

или в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пониманием исходного текста,

или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема,

или вместо комментария дан простой пересказ текста,

или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста».

↑ ПРИМЕР 1

Сочинение по тексту С. Михалкова

«В этом рассказе С. Михалков рассказывал о том, как он бывал в тех местах, где дед Мазай спасал несчастных зайцев. Здесь Михалкову обидно было слышать от местных ребят, что они не смогли наизусть прочитать из «Деда Мазая» ни одного четверостишия. Автор с горечью подумал об этих ребятах, а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что они знают о науке, политике и технике, они знали бы ещё и стихи — много стихов! Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных поэтов».Пояснение эксперта:

В этом сочинении в качестве комментария к исходному тексту дан простой пересказ фрагмента.

↑ ПРИМЕР 2

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Сергей Михалков пишет в своем рассказе об этом так: «Как-то я побывал в тех местах, где дед Мазай спасал несчастных зайцев. Ребята, с которыми я разговорился в одной из деревень, рассуждали о космических кораблях, о полете на Луну, о событиях в мире. Но когда я заговорил с ними о Некрасове, напомнил строки, где поэт описывает их родные места, ребята замялись и никто, увы, не смог прочитать наизусть из «Деда Мазая» ни одного четверостишия. Я с горечью подумал: а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что они знают о науке, технике и политических событиях, они знали бы еще и стихи — много стихов! — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных русских поэтов. Без некоторых книг, не пережитых в детстве, в отрочестве, сущность человека со всей его психологией останется грубой и неотесанной».Пояснение эксперта:

В этом сочинении в качестве комментария цитируется большой фрагмент исходного текста.↑ ПРИМЕР 3

Сочинение по тексту И. Бражина«Да, многие действительно считают, что «при громе оружия музы молчат». Вот и автор предложенного текста И. Бражин хотел бы в это поверить, но факты препятствуют ему в этом. Он постепенно приходит к выводу о том, что все по- настоящему творческие люди воевали. Автора поражает то, насколько мощной была традиция «певцов-воинов» в России».Пояснение эксперта:

Нет сомнений в том, что экзаменуемый, комментируя обозначенную проблему,опирается на исходный текст. Он следует логике авторской мысли, пытается вслед за автором углубиться в саму суть проблемы. Однако в комментарии допущена одна фактическая ошибка: автор текста вовсе не утверждает, что все творческие люди воевали. Речь в тексте идет о том, что всегда были творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Есть принципиальная разница в данных утверждениях — автора текста и автора сочинения.

↑ ПРИМЕР 4

Сочинение по тексту Д. Гранина

«Автор поднимает в тексте актуальную проблему времени. Его вечно не хватает нам. Эта проблема волновала людей всегда, но особенно остро она звучит в наши дни, когда люди постоянно спешат, не успевают».

Пояснение эксперта:

Проблема прокомментирована, но без опоры на исходный текст.

↑ ПРИМЕР 5

Сочинение по тексту В. Токаревой

«В данном тексте В. С. Токарева поднимает проблему совести. Проблема, поднятая автором, очень актуальна в наше время. На сегодняшний день стало очень много браконьеров, которые незаконно убивают животных, а если и законно, то охотники даже не смотрят, ранено животное или нет, здоровое или больное, все равно убьют».Пояснение эксперта:

Представленный комментарий можно оценить только 0 баллов, так как автор сочинения, комментируя проблему исходного текста, никак не опирается на ту или иную часть текста В.С. Токаревой.

↑ ПРИМЕР 6

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Главная проблема этого текста — роль книги в жизни человека. Сергей Михалков пишет о том, что бешеный темп жизни приводит к тому, что времени на прочтение важнейших и бессмертных литературных произведений практически не остаётся. Этот убыстряющийся ритм жизни не может не сказываться на развитии личности. Примером, подтверждающим это, может служить разговор Михалкова с ребятами, живущими в легендарных местах, описанных Некрасовым в поэме «Дед Мазай». Дети знали много о науке и технике, и тем не менее у них не хватало времени на главное — чтение художественной литературы».Пояснение эксперта:

В сочинении прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема.

↑ ПРИМЕР 7

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Сергей Михалков утверждает, что молодёжь читает фантастику, детективы: ребята, с которыми разговаривал автор в одной из деревень, рассуждали о космических кораблях, о полете на Луну, о событиях в мире. Классические произведения из разных эпох их не интересуют».Пояснение эксперта:

Здесь допущены фактические ошибки, связанные с пониманием проблематики исходного текста.Источник: Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года. ФИПИ.

Связь между примерами-иллюстрациями в комментарии. Как связать примеры: клише.

Содержание:

- 1 Как привести примеры-иллюстрации?

- 2 Смысловая связь между примерами (клише)

ПРИМЕР-ИЛЛЮСТРАЦИЯ — это доказательство того, что проблема, обозначенная учеником, действительно присутствует в тексте.

↑ Как привести примеры-иллюстрации?

Примеры-иллюстрации в тексте участник экзамена может обозначить с помощью указания

- номера абзаца (В третьем абзаце текста…)’,

- номеров предложений (… описание современной

молодежи (предложения 1-3); места в тексте (… в конце текста звучит призыв…); - любых способов цитирования

↑ Смысловая связь между примерами (клише)

Указание на смысловую связь между примерами-иллюстрациями может быть выражено различными способами. Перечислим некоторые из них:Детализация

(Можно ли привести подробности?Какие?)

… так, например, …

… укажем детали …Указание на следствие

(Как это может сказаться на…? Из чего это следует? Что с этим связано?)

… вот почему …Подтверждение

(Как это подтверждается автором?)

в подтверждение этих мыслей автора …Объяснение

(Почему? Чем это можно объяснить?)

… автор объясняет это тем, что

… объясняется это тем, что …

Определение

(Что обозначает это слово?)

… это слово автор понимает по-своему

…значение этого слова определяет…

Аналогия

(На что это похоже?)

… как и

… здесь прослеживается

(обнаруживается) …

Выделение

(Что здесь главное? Что автор (рассказчик) отмечает в первую очередь?)

автор текста фиксирует внимание…

автор текста обращает наше внимание на…Сопоставление и противопоставление

(С чем это сравнивается? Чему это противопоставлено?)

.. сравним …

… автор противопоставляет …

… автор сравнивает …

При этом комментарий должен проводиться с опорой на исходный текст, то есть без фактических ошибок.

Русский язык

11 класс

Сочинение

Подготовила по материалам вебинаров

учитель русского языка и литературы

Синягина Юлия Викторовна

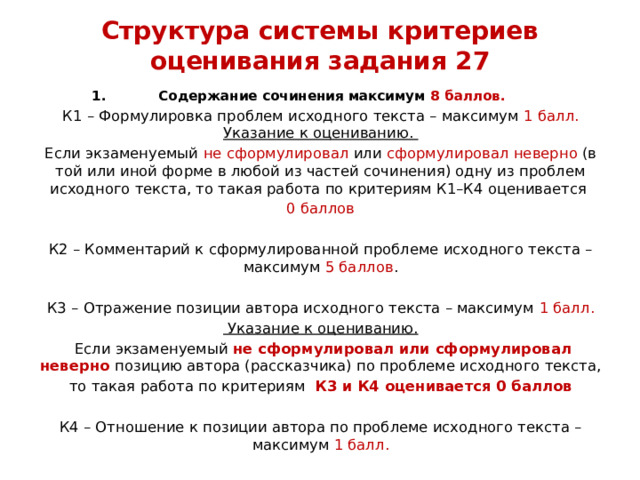

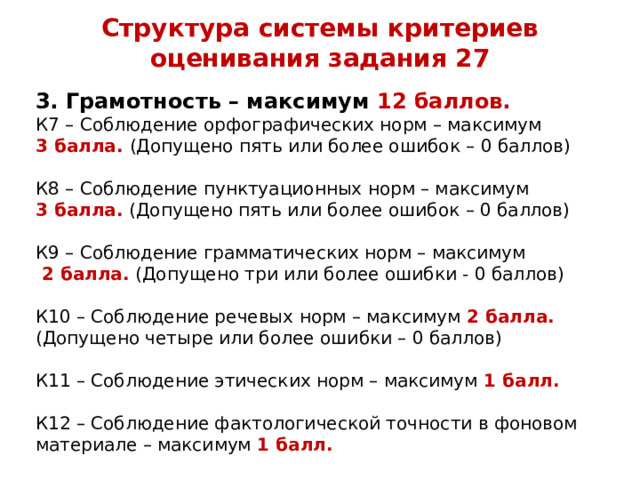

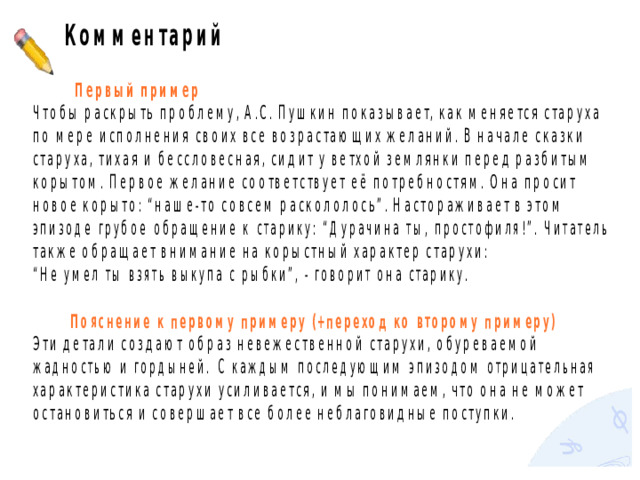

Структура системы критериев оценивания задания 27

- Содержание сочинения максимум 8 баллов.

К1 – Формулировка проблем исходного текста – максимум 1 балл. Указание к оцениванию.

Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается

0 баллов

К2 – Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста – максимум 5 баллов .

К3 – Отражение позиции автора исходного текста – максимум 1 балл.

Указание к оцениванию.

Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно позицию автора (рассказчика) по проблеме исходного текста,

то такая работа по критериям К3 и К4 оценивается 0 баллов

К4 – Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста – максимум 1 балл.

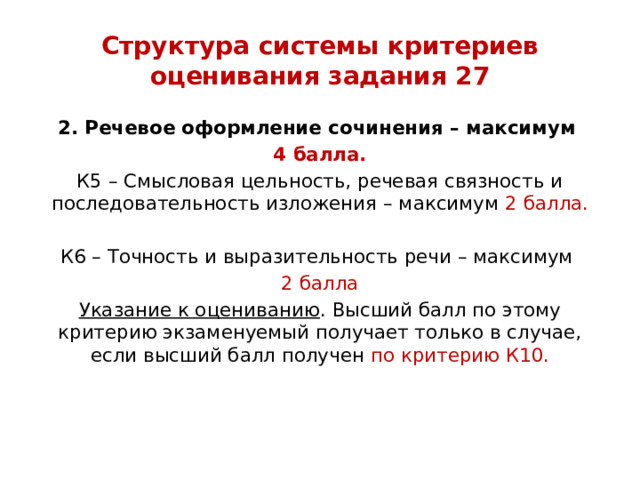

Структура системы критериев оценивания задания 27

2. Речевое оформление сочинения – максимум

4 балла.

К5 – Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения – максимум 2 балла.

К6 – Точность и выразительность речи – максимум

2 балла

Указание к оцениванию . Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10.

Структура системы критериев оценивания задания 27

3. Грамотность – максимум 12 баллов.

К7 – Соблюдение орфографических норм – максимум

3 балла. (Допущено пять или более ошибок – 0 баллов)

К8 – Соблюдение пунктуационных норм – максимум

3 балла. (Допущено пять или более ошибок – 0 баллов)

К9 – Соблюдение грамматических норм – максимум

2 балла. (Допущено три или более ошибки — 0 баллов)

К10 – Соблюдение речевых норм – максимум 2 балла. (Допущено четыре или более ошибки – 0 баллов)

К11 – Соблюдение этических норм – максимум 1 балл.

К12 – Соблюдение фактологической точности в фоновом материале – максимум 1 балл.

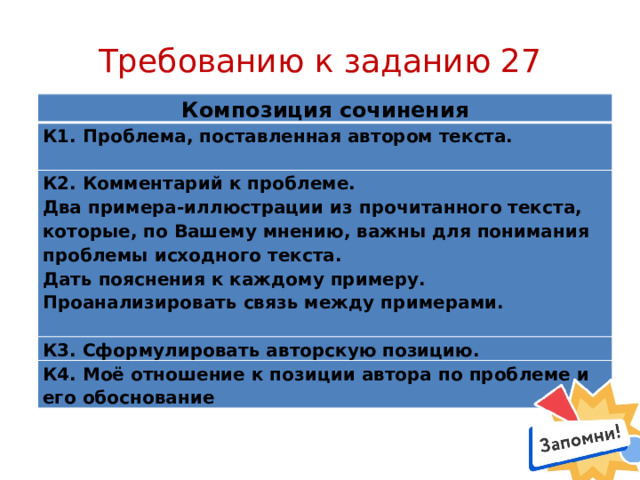

Требованию к заданию 27

Композиция сочинения

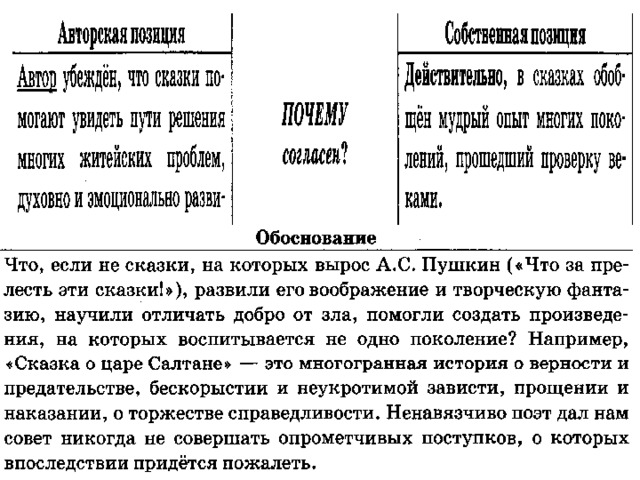

К1. Проблема, поставленная автором текста.

К2. Комментарий к проблеме.

Два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста.

К3. Сформулировать авторскую позицию.

Дать пояснения к каждому примеру.

К4. Моё отношение к позиции автора по проблеме и его обоснование

Проанализировать связь между примерами.

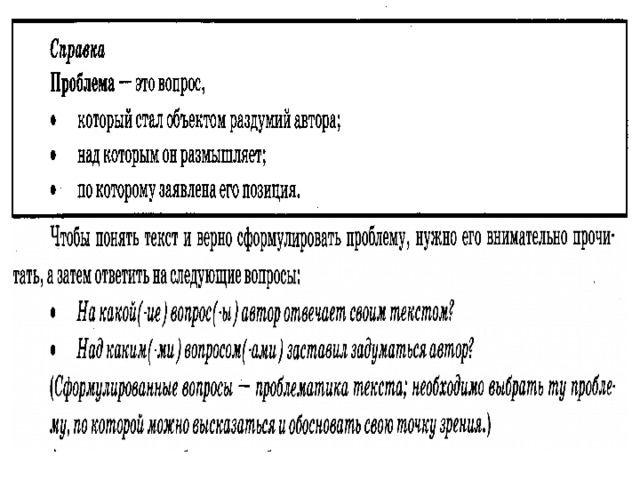

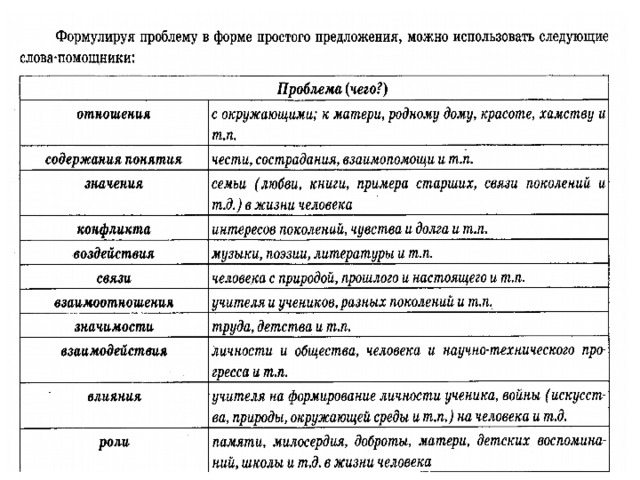

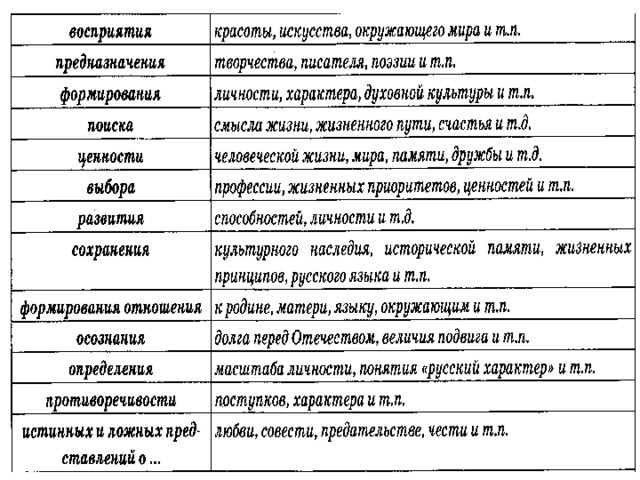

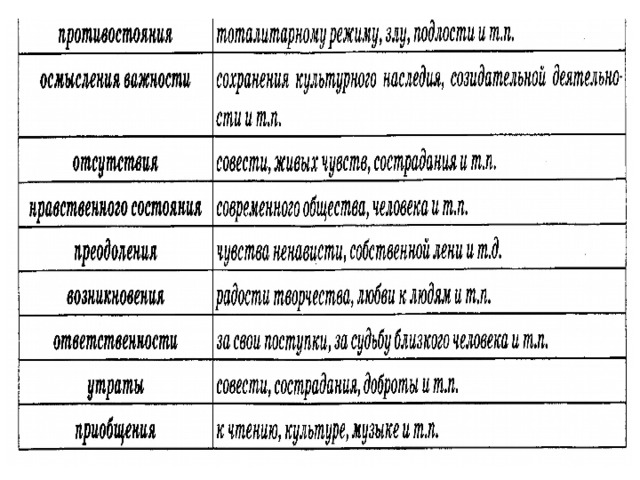

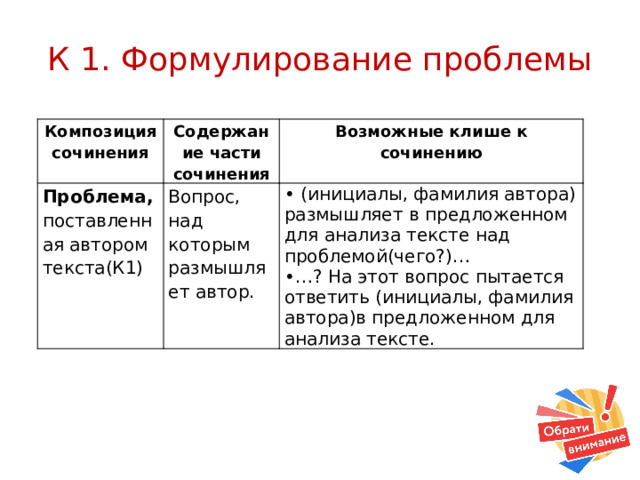

К 1. Формулирование проблемы

Композиция сочинения

Содержание части сочинения

Проблема, поставленная автором текста(К1)

Возможные клише к сочинению

Вопрос, над которым размышляет автор.

• (инициалы, фамилия автора) размышляет в предложенном для анализа тексте над проблемой(чего?)…

•… ? На этот вопрос пытается ответить (инициалы, фамилия автора)в предложенном для анализа тексте.

Что такое комментарий?

Комментарий ≠ пересказ

- Пересказ это то, что «делает» герой.

- Комментарий это то, что «делает» автор/рассказчик.

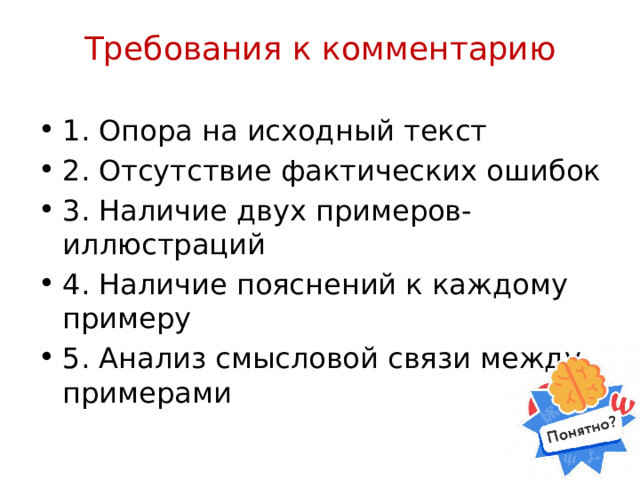

Требования к комментарию

- 1. Опора на исходный текст

- 2. Отсутствие фактических ошибок

- 3. Наличие двух примеров-иллюстраций

- 4. Наличие пояснений к каждому примеру

- 5. Анализ смысловой связи между примерами

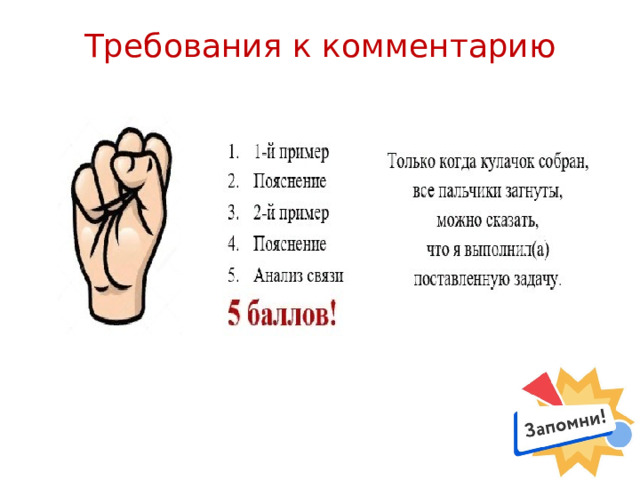

Требования к комментарию

Требования к комментарию

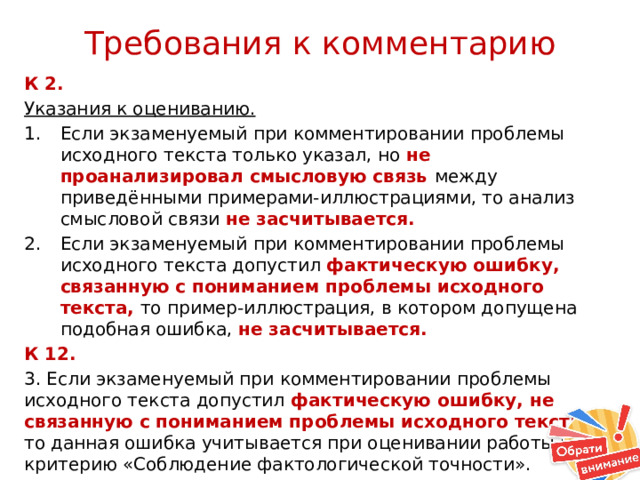

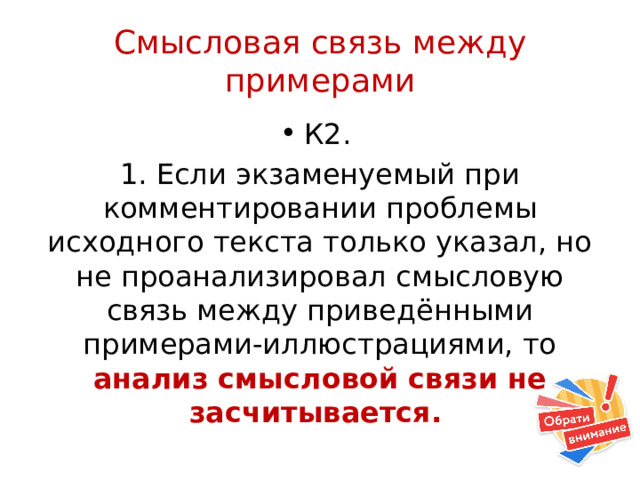

К 2.

Указания к оцениванию.

- Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного текста только указал, но не проанализировал смысловую связь между приведёнными примерами-иллюстрациями, то анализ смысловой связи не засчитывается.

- Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного текста допустил фактическую ошибку, связанную с пониманием проблемы исходного текста, то пример-иллюстрация, в котором допущена подобная ошибка, не засчитывается.

К 12.

3. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного текста допустил фактическую ошибку, не связанную с пониманием проблемы исходного текста, то данная ошибка учитывается при оценивании работы по критерию «Соблюдение фактологической точности».

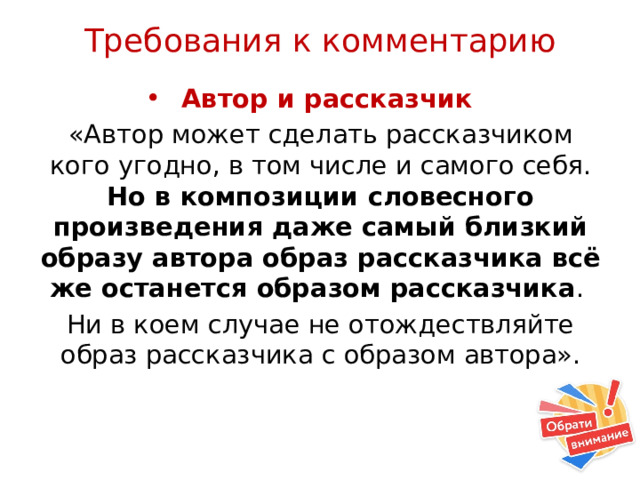

Требования к комментарию

- Автор и рассказчик

«Автор может сделать рассказчиком кого угодно, в том числе и самого себя. Но в композиции словесного произведения даже самый близкий образу автора образ рассказчика всё же останется образом рассказчика .

Ни в коем случае не отождествляйте образ рассказчика с образом автора».

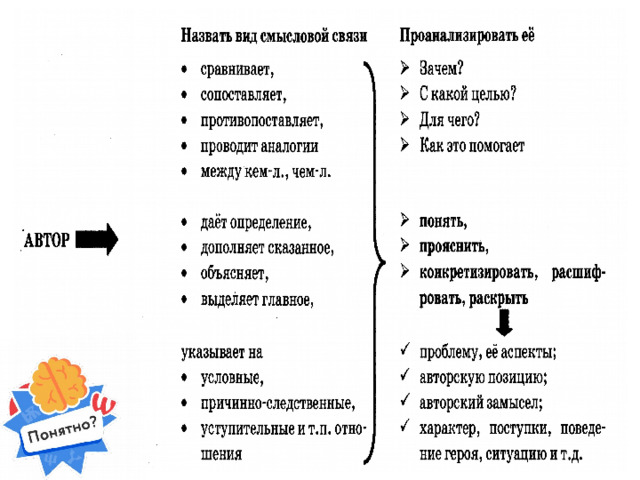

Логика комментирования

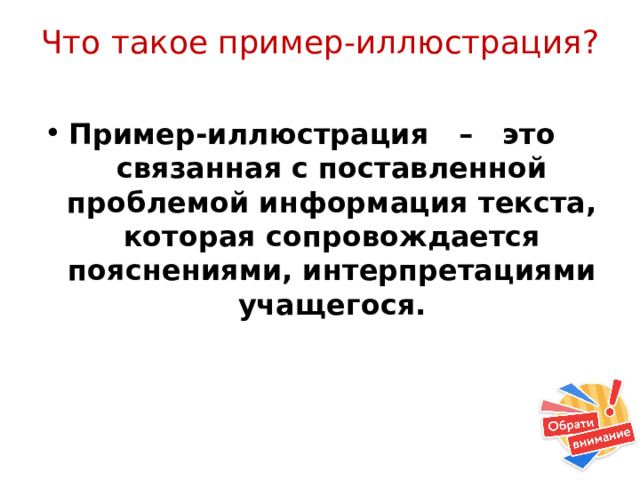

Что такое пример-иллюстрация?

- Пример-иллюстрация – это связанная с поставленной проблемой информация текста, которая сопровождается пояснениями, интерпретациями учащегося.

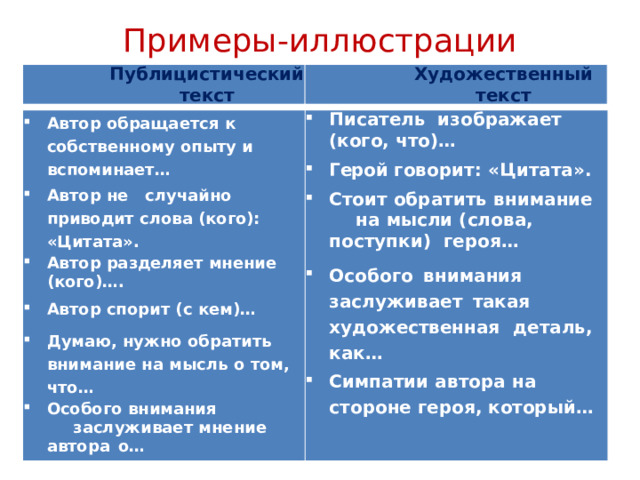

Примеры-иллюстрации

Публицистический текст

Художественный текст

- Автор обращается к собственному опыту и вспоминает…

- Автор не случайно приводит слова (кого): «Цитата».

- Автор разделяет мнение (кого)….

- Автор спорит (с кем)…

- Думаю, нужно обратить внимание на мысль о том, что…

- Особого внимания заслуживает мнение автора о…

- Писатель изображает (кого, что)…

- Герой говорит: «Цитата».

- Стоит обратить внимание на мысли (слова, поступки) героя…

- Особого внимания заслуживает такая художественная деталь, как…

- Симпатии автора на стороне героя, который…

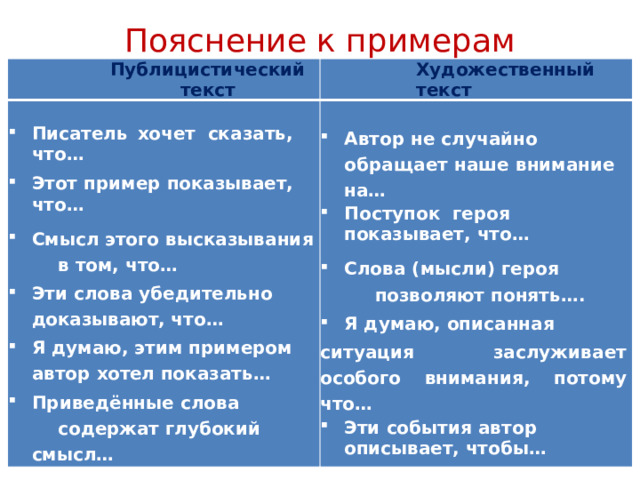

Пояснение к примерам

Публицистический текст

Художественный текст

- Писатель хочет сказать, что…

- Этот пример показывает, что…

- Смысл этого высказывания в том, что…

- Эти слова убедительно доказывают, что…

- Я думаю, этим примером автор хотел показать…

- Приведённые слова содержат глубокий смысл…

- Автор не случайно обращает наше внимание на…

- Поступок героя показывает, что…

- Слова (мысли) героя позволяют понять….

- Я думаю, описанная

ситуация заслуживает особого внимания, потому что…

- Эти события автор описывает, чтобы…

Смысловая связь между примерами

- К2.

1. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного текста только указал, но не проанализировал смысловую связь между приведёнными примерами-иллюстрациями, то анализ смысловой связи не засчитывается.

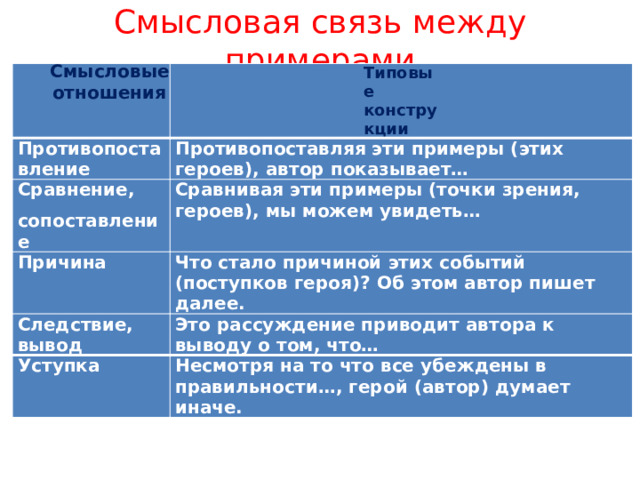

Смысловая связь между примерами

Смысловые

отношения

Типовые конструкции

Противопоставление

Противопоставляя эти примеры (этих героев), автор показывает…

Сравнение,

сопоставление

Сравнивая эти примеры (точки зрения, героев), мы можем увидеть…

Причина

Что стало причиной этих событий (поступков героя)? Об этом автор пишет далее.

Следствие, вывод

Это рассуждение приводит автора к выводу о том, что…

Уступка

Несмотря на то что все убеждены в правильности…, герой (автор) думает иначе.

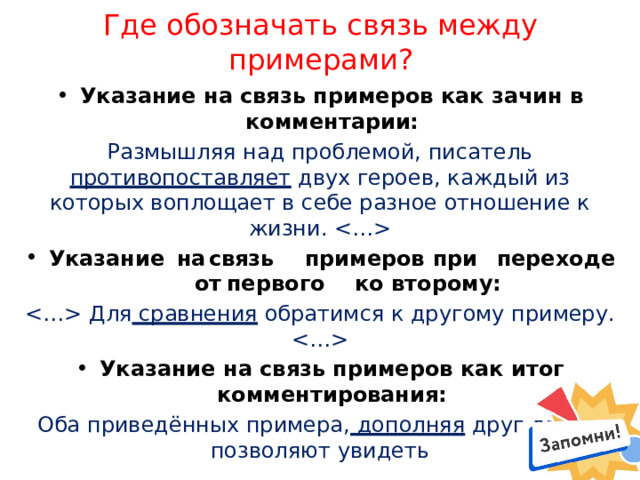

Где обозначать связь между примерами?

- Указание на связь примеров как зачин в комментарии:

Размышляя над проблемой, писатель противопоставляет двух героев, каждый из которых воплощает в себе разное отношение к жизни.

- Указание на связь примеров при переходе от первого ко второму:

Для сравнения обратимся к другому примеру.

- Указание на связь примеров как итог комментирования:

Оба приведённых примера, дополняя друг друга, позволяют увидеть

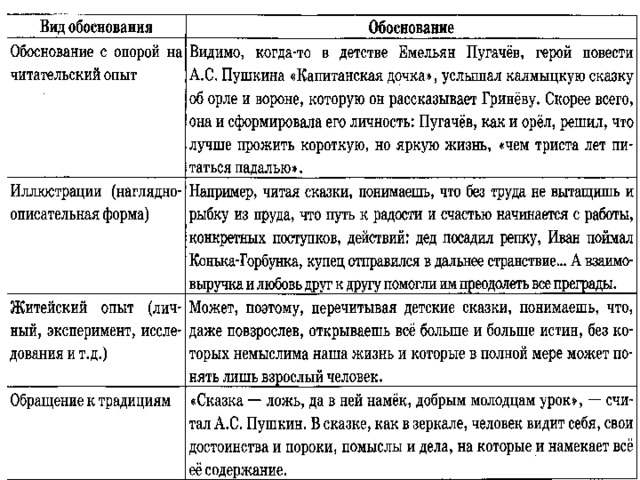

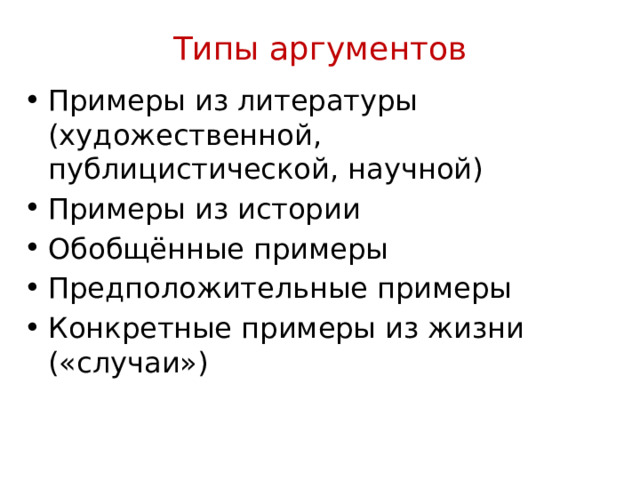

Типы аргументов

- Примеры из литературы (художественной, публицистической, научной)

- Примеры из истории

- Обобщённые примеры

- Предположительные примеры

- Конкретные примеры из жизни («случаи»)

П Р И М Е Р И З Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н О Й Л И Т Е Р АТ У Р Ы

Трудно не согласиться с автором. Равнодушие и невнимание больно ранят наших близких, разрушают связь между людьми. Непонимание между близкими людьми в моём сознании прочно связано с рассказом А.П. Чехова «Попрыгунья». Главная героиня Ольга Ивановна ведёт себя легкомысленно и эгоистично: заставляет мужа выполнять её прихоти, изменяет ему, и только в конце она раскаивается, осознавая свою косвенную причастность к смерти Дымова. Это произведение многое изменило в моём восприятии мира и помогло осознать, как важно быть внимательным к близким. Ведь человеческая жизнь слишком коротка, нужно уметь ценить людей, которые подарены тебе судьбой, и согревать их своей любовью и заботой .

П Р И М Е Р И З П У Б Л И Ц И С Т И К И

Над проблемой влияния телевидения на современное российское общество размышляет тележурналист Олег Пташкин в статье «Треш-ТВ», опубликованной на сайте www.gazeta.ru. По словам автора, современное телевидение в России переживает острейший кризис — кризис идей и смысла. Те, кто создает телепередачи, совершенно не думают об общественной пользе. Журналист озабочен тем, что современные СМИ пропагандируют бездуховность и аморальность, приучают к мысли, что нормальная жизнь ради семьи, детей, успехов в работе — удел неудачников. Автор убежден в том, что главная задача современного телевидения — просвещение: оно должно научить чтить семью, родителей, культурные традиции. Только тогда телевидение будет способствовать возрождению духовности

П Р И М Е Р И З Н А У Ч Н О Й Л И Т Е Р АТ У Р Ы

Конечно же, автор прав. Человек должен быть активной личностью. Люди, не пасующие перед жизненными трудностями, смело смотрящие правде в глаза, – это хозяева своей судьбы. Историк Лев Гумилев в своей работе «Этногенез и биосфера Земли» назвал таких людей пассионариями. Среди них много великих исторических деятелей, знаменитых полководцев, борцов за свободу и права человека, и каждый из них внес свой вклад в развитие общества.

О Б Р А Щ Е Н И Е К О Б Щ Е З Н А Ч И М О М У О П Ы Т У

Я разделяю точку зрения автора. Действительно, театр мощно воздействует на эмоциональную сферу человека. Несмотря на всю условность этого вида искусства, зритель всем сердцем включается в игру, отождествляя себя с персонажами пьесы. А театральные эффекты, музыка, пластика, костюмы, свет делают образы настолько запоминающимися, что они впечатываются в память на годы. По себе могу судить, что после хорошего спектакля душевная жизнь становится интенсивнее, как бы переживая новое рождение. Конечно, не каждый спектакль способен подарить зрителю счастье сопереживания и возвысить его. Но я думаю, что многие из нас благодаря театру хоть однажды почувствовали на себе это чудо преображения.