Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Основным источником энергии для агроэкосистем являются

3) органические удобрения

4) почвенные воды

2

Почему поле, засеянное культурными растениями, нельзя считать природной экосистемой?

1) отсутствуют цепи питания

2) не происходит круговорот веществ

3) кроме солнечной используется дополнительная энергия

4) растения не располагаются в пространстве ярусами

3

В чем проявляется сходство плантации сахарной свеклы и экосистемы луга

1) имеют незамкнутый круговорот веществ

2) для них характерна небольшая длина цепей питания

3) в них отсутствуют вторичные консументы (хищники)

4) имеют пищевые цепи и сети

4

Поле, огород, на которых человек выращивает культурные растения, называют

3) естественным биогеоценозом

4) искусственным сообществом

5

Агроценоз считают искусственной экосистемой, так как он

1) существует только за счёт энергии солнечного света

2) не может существовать без дополнительной энергии

3) состоит из продуцентов, консументов и редуцентов

4) не включает консументов и редуцентов

Пройти тестирование по этим заданиям

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 60 1–20 | 21–40 | 41–60

Добавить в вариант

Особенность поля ржи как агроэкосистемы

4) кратковременное существование

Природный луг, в отличие от поля,

1) требует вмешательства человека для постоянного поддержания и восстановления видового состава

2) является местом обитания диких животных и дикорастущих растений

3) характеризуется истощением и эрозией плодородных почв

4) обладает способностью к саморегуляции и самовосстановлению

5) не имеет редуцентов

6) характеризуется большим разнообразием видов растений

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Широколиственному лесу, в отличие от пшеничного поля, присущи

1) изъятие части первичной продукции человеком

2) наличие только одного вида продуцентов

3) сбалансированный круговорот веществ

4) наличие нескольких ярусов продуцентов

5) наличие продуцентов, консументов и редуцентов

6) разветвлённые пищевые сети

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из приведённых ниже экосистем относят к природным биогеоценозам?

1) березовая роща

2) яблоневый сад

3) заливной луг

4) кукурузное поле

5) плантация масличной пальмы

6) тропический лес

Раздел: Основы экологии

Установите соответствие между характеристиками и экосистемами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСТИСТЕМЫ

А) сбалансированный круговорот веществ

Б) пищевые цепи короткие, состоящие из двух-трёх звеньев

В) преобладание монокультуры

Г) использование дополнительной энергии

Д) большое видовое разнообразие

Е) действие естественного и искусственного отборов

ЭКОСТИСТЕМЫ

1) мелколиственный лес

2) гречишное поле

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: ЕГЭ по биологии 2020. Досрочная волна. Вариант 1

В чем проявляется сходство плантации сахарной свеклы и экосистемы луга

1) имеют незамкнутый круговорот веществ

2) для них характерна небольшая длина цепей питания

3) в них отсутствуют вторичные консументы (хищники)

4) имеют пищевые цепи и сети

Поле, огород, на которых человек выращивает культурные растения, называют

3) естественным биогеоценозом

4) искусственным сообществом

Агроэкосистема, в сравнении с естественной экосистемой, менее устойчива, так как

1) она состоит из большого разнообразия видов

2) в ней замкнутый круговорот веществ и энергии

3) продуценты в ней усваивают энергию Солнца

4) она имеет короткие пищевые цепи

Агроэкосистеме пшеничного поля свойственны короткие цепи питания, так как в ней

1) культивируется один вид продуцентов

2) высокая численность редуцентов

3) отсутствуют консументы

4) большое разнообразие продуцентов

В агроэкосистеме пшеничного поля, как и в экосистеме луга,

1) имеются продуценты, консументы и редуценты

2) замкнутый круговорот веществ

4) небольшое число видов

Почему для агроэкосистемы не характерен сбалансиро ванный круговорот веществ?

1) в ее состав входит небольшое число видов, цепей питания

2) в ней преобладают консументы

3) она имеет длинные цепи питания

4) численность немногих видов в ней высокая

В агроэкосистеме, в отличие от природной экосистемы,

1) виды связаны между собой цепями питания

2) кроме солнечной используется дополнительная энергия

3) образуются разветвленные сети питания

4) используется в основном только солнечная энергия

В чём сходство природной и искусственной экосистем?

1) небольшое число видов

2) наличие цепей питания

3) замкнутый круговорот веществ

4) использование солнечной энергии

5) использование дополнительных источников энергии

6) наличие продуцентов, консументов, редуцентов

В природной экосистеме, в отличие от искусственной,

1) длинные цепи питания

2) короткие цепи питания

3) небольшое число видов

4) осуществляется саморегуляция

5) замкнутый круговорот веществ

6) используются дополнительные источники энергии наряду с солнечной

Какая из перечисленных экосистем характеризуется наименьшим разнообразием видов?

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 2.

В какой экосистеме круговорот веществ незамкнутый?

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 1.

Докажите, что влияние человека на природные экосистемы при переходе от собирательства к земледелию и скотоводству увеличилось (приведите не менее ТРЕХ примеров).

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2016. Основная волна. Вариант 16

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие признаки являются общими как для природной экосистемы, так и для искусственной экосистемы?

1) способны к саморегуляции

2) имеют сбалансированный круговорот веществ и энергии

3) устойчивы во времени

4) состоят из продуцентов, консументов и редуцентов

5) представляют собой открытые системы

6) испытывают действие естественного отбора и изменчивости

Раздел: Основы экологии

Источник: СтатГрад биология. 30.11.2018. Вариант БИ10202

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Яблоневому саду, в отличие от заливного луга, присущи

1) доминирование одного вида продуцентов

2) наличие продуцентов, консументов и редуцентов

3) разветвлённые пищевые сети

4) несбалансированный круговорот веществ

5) изъятие части первичной продукции человеком

6) избыточная увлажнённость почвы

Объясните, почему переход человека от охоты и собирательства к земледельческой и скотоводческой деятельности привёл к сокращению либо исчезновению природных экосистем. Почему это способствовало росту населения?

Источник: ЕГЭ по биологии 2021. Досрочная волна. Вариант 1

Всего: 60 1–20 | 21–40 | 41–60

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 60 1–20 | 21–40 | 41–60

Добавить в вариант

Установите соответствие между характеристиками и типами экосистем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) короткие неразветвлённые цепи питания

Б) сильная конкуренция между видами

В) сбалансированный круговорот веществ

Г) доминирование продуцентов одного вида

Д) дополнительные источники энергии

Е) изъятие части первичной годовой продукции

ТИП

1) агроценоз

2) биогеоценоз

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между примерами и типами экосистем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) вишнёвый сад

Б) дубрава

В) дельта реки

Г) виноградник

Д) цветник

Е) лавандовое поле

ТИПЫ ЭКОСИСТЕМ

1) агроценоз

2) биогеоценоз

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из перечисленных признаков характерны для агроценозов?

1) разветвлённые пищевые сети

2) большое видовое разнообразие

3) изъятие части первичной годовой продукции

4) сбалансированный круговорот веществ

5) необходимость внесения дополнительных удобрений

6) доминирование одного вида растений

Введение в севообороты агроценозов бобовых культур способствует

1) сокращению посевных площадей

2) уменьшению эрозии почвы

3) накоплению в почве азота

4) обогащению почвы соединениями фосфора

К агроценозам относят

1) луговое клеверное сообщество

2) поле с горохом посевным

4) луговое злаковое сообщество

Укажите неверное утверждение. Оставленный человеком агроценоз гибнет, так как

1) культурные растения вытесняются сорняками

2) он не может существовать без удобрений и ухода

3) он не выдерживает конкуренции с естественными биоценозами

4) усиливается конкуренция между культурными растениями

Введение в севообороты агроценозов бобовых культур способствует

1) сокращению посевных площадей

2) уменьшению эрозии почвы

3) накоплению в почве азота

4) обогащению почвы соединениями фосфора

Примером агроценоза может служить

Совокупность популяций растений, животных и других организмов, обитающих на определенной территории и взаимодействующих друг с другом и с факторами неживой природы, называют

Почему повышение урожайности сельскохозяйственных культур предпочтительнее, чем расширение площадей агроценозов

1) понижается численность вредителей

2) улучшается химический состав почвы

3) облегчается внесение удобрений

4) уменьшается нарушение природных биоценозов

Необходимое условие устойчивого развития биосферы —

1) сокращение численности хищных животных

2) уничтожение насекомых-вредителей сельскохозяйствен ных культур

3) создание искусственных агроценозов

4) создание разнообразия видов растений и животных в эко системе

Сохранению биосферы способствует

2) строительство водохранилищ

3) поддержание в ней биоразнообразия

4) смена экосистем

Необходимое условие устойчивого развития биосферы —

1) создание искусственных агроценозов

2) сокращение численности хищных животных

3) развитие промышленности с учётом экологических закономерностей

4) уничтожение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур

Сохранению биологического разнообразия на Земле способствует

1) орошение засушливых земель

2) создание биосферных заповедников

4) создание искусственных водохранилищ

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Какой антропогенный фактор приводит к уменьшению содержания кислорода в атмосфере?

1) создание новых агроценозов

3) увеличение численности животных

4) массовое уничтожение лесов

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 3.

В агроценозе, в отличие от биогеоценоза, отсутствует(-ют)

Вставьте в текст «Основные компоненты биогеоценоза» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА

Однородный участок земной поверхности с определённым составом организмов и комплексом неживых компонентов называют __________(А). Организмы образуют в них три функциональные группы. __________(Б) — это главным образом зелёные растения, так они образуют органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза. Животные выполняют роль __________(В), так как питаются готовыми органическими веществами. Третья функциональная группа — это __________(Г). Она представлена бактериями и грибами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) биосфера

2) производитель

3) разрушитель

4) потребитель

5) агроценоз

6) биогеоценоз

7) популяция

8) хищник

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: РЕШУ ОГЭ

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Пищевые цепи». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.

(1) Агроэкосистемы и городские урбоэкосистемы относят к антропогенным экосистемам, структура которых создаётся, поддерживается и контролируется человеком в своих интересах. (2) Агроэкосистема характеризуется высокими продуктивностью и саморегуляцией. (3) Как и в природной экосистеме, в агроэкосистеме используется только энергия солнечного света. (4) Видовое разнообразие агроэкосистем невелико, часто преобладает монокультура. (5) В антропогенных экосистемах консументом является только человек, так как выбирает всю продукцию агроценоза. (6) Круговорот веществ в такой экосистеме несбалансированный, так как снижается возврат органических и минеральных веществ в почву. (7) В урбоэкосистему, помимо природных компонентов, входит созданная человеком особая среда – техносфера.

Источник: ЕГЭ по биологии 2020. Досрочная волна. Вариант 2

В отличие от естественной экосистемы, искусственная экосистема характеризуется. Ответ запишите цифрами без пробелов.

1) большим разнообразием видов

2) разнообразными цепями питания

3) незамкнутым круговоротом веществ

4) преобладанием одного — двух видов

5) влиянием антропогенного фактора

6) замкнутым круговоротом веществ

Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 1.

В агроэкосистеме картофельного поля, в отличие от экосистемы луга,

1) отсутствуют консументы

2) высокая численность продуцентов одного вида

3) незамкнутый круговорот веществ

4) преобладают растительноядные насекомые

5) отсутствуют редуценты

6) нарушена саморегуляция

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.

Всего: 60 1–20 | 21–40 | 41–60

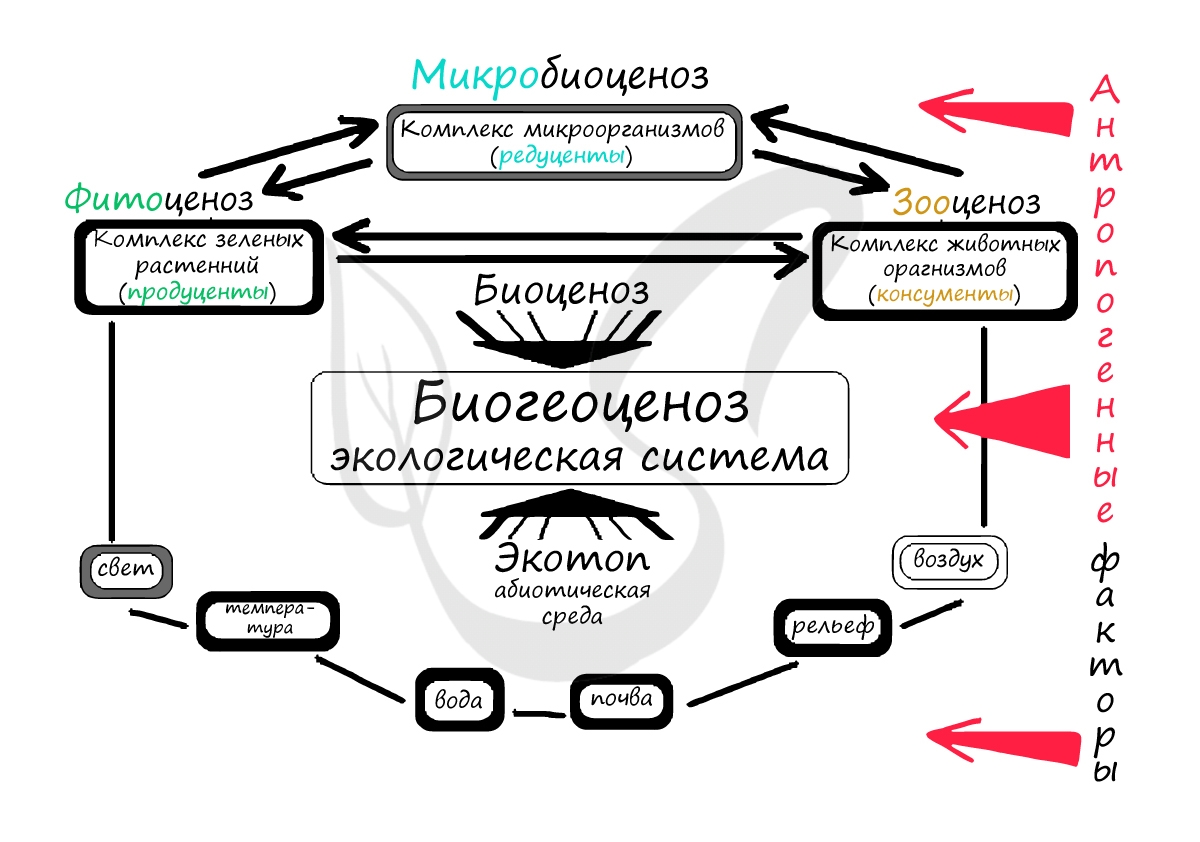

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой

их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять

биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со

связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

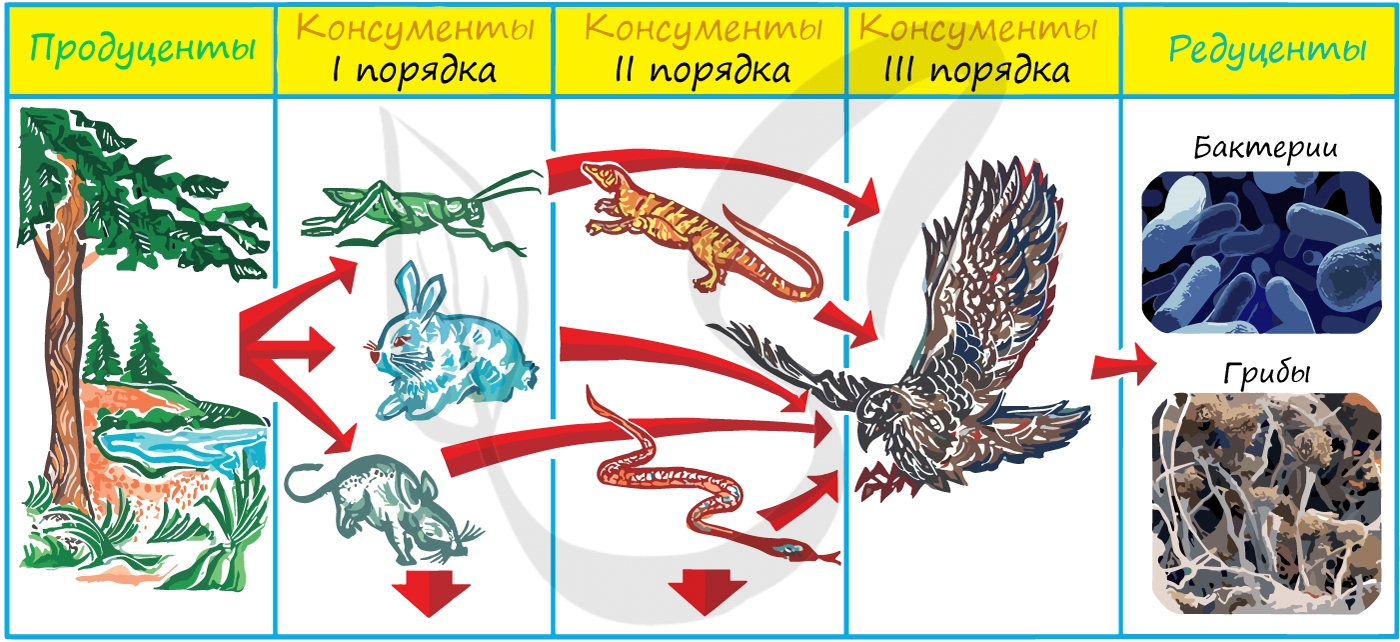

Продуценты, консументы и редуценты

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

- Консументы

- Редуценты

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические

вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные

организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые

растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они

преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые

тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ,

рождения новой жизни.

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое

предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

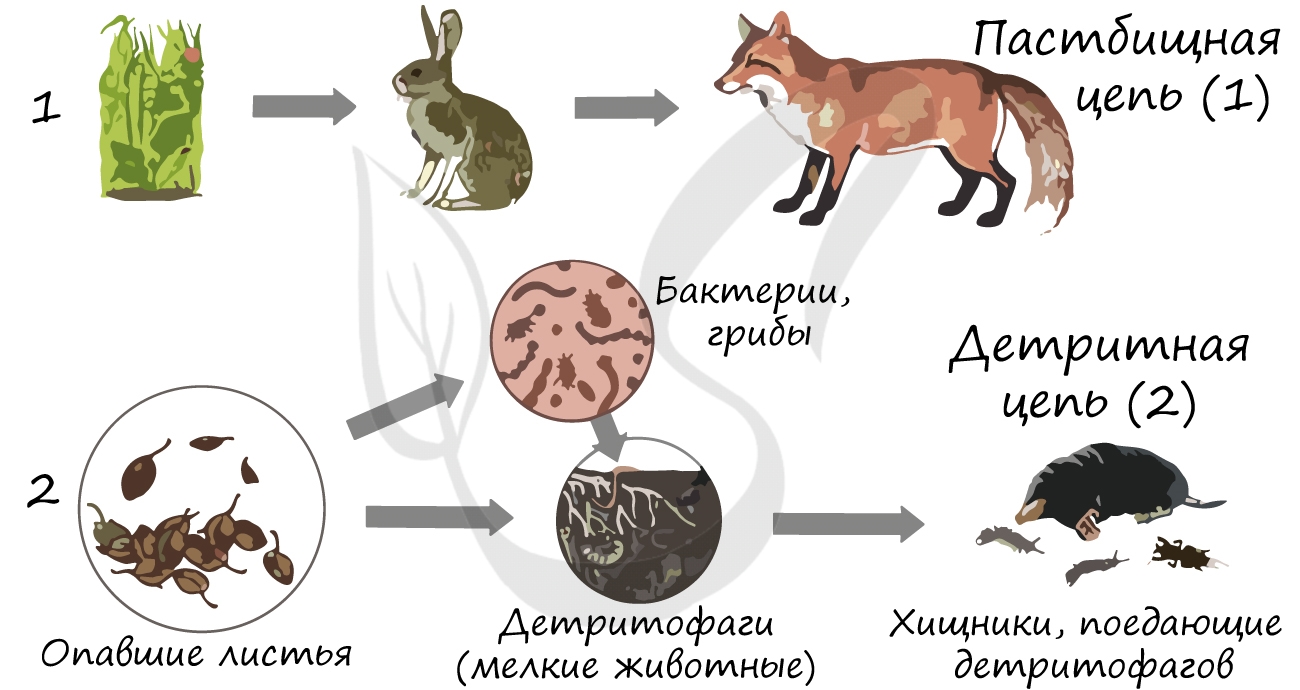

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

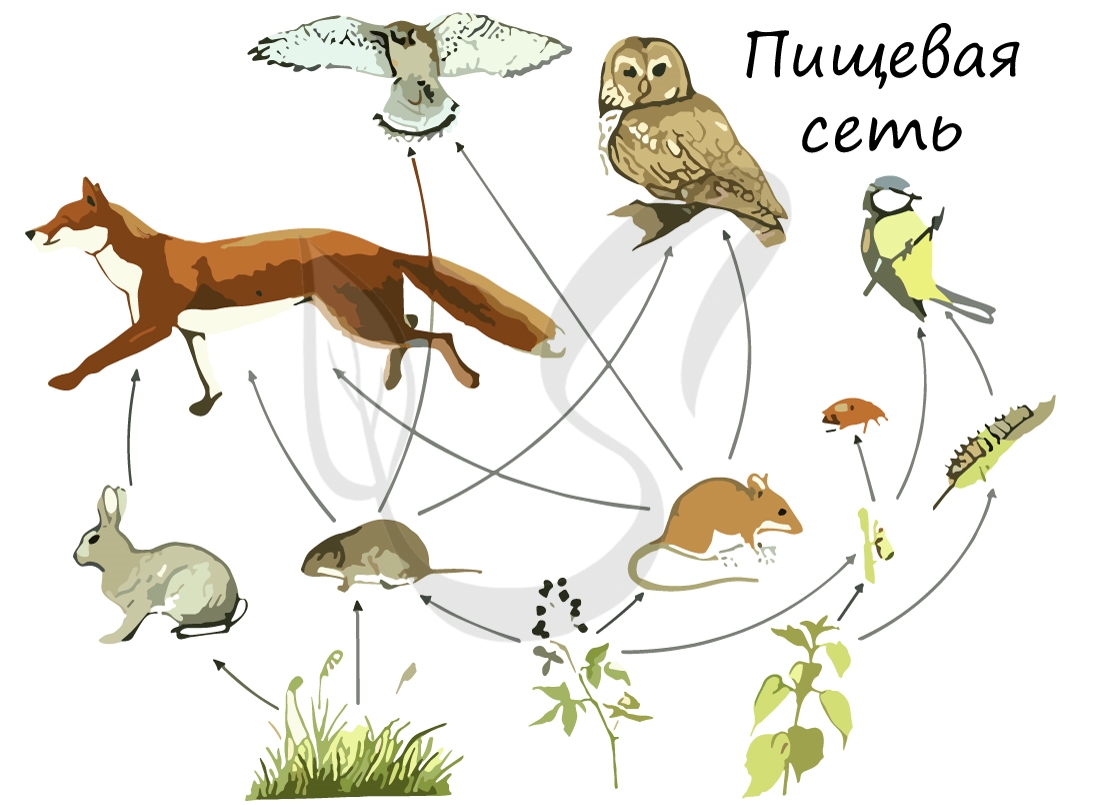

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем,

что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих

мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов

среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы

(пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей

с повышением трофического уровня.

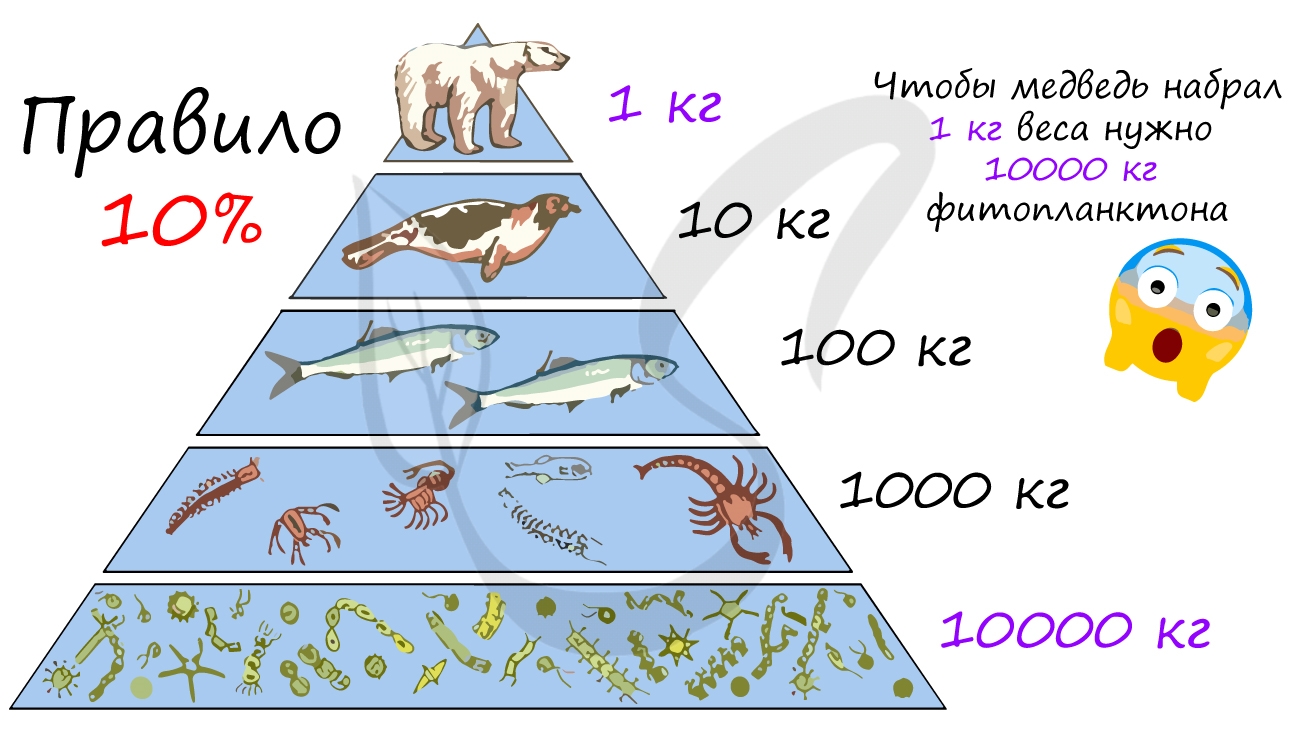

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической

пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с

изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и

10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз

характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами.

Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

- Биотические (греч. βίος — жизнь)

- Антропогенные (греч. anthropos — человек)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические —

состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность,

температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют

численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы

взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности.

Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось

глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ,

растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого

организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного

поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

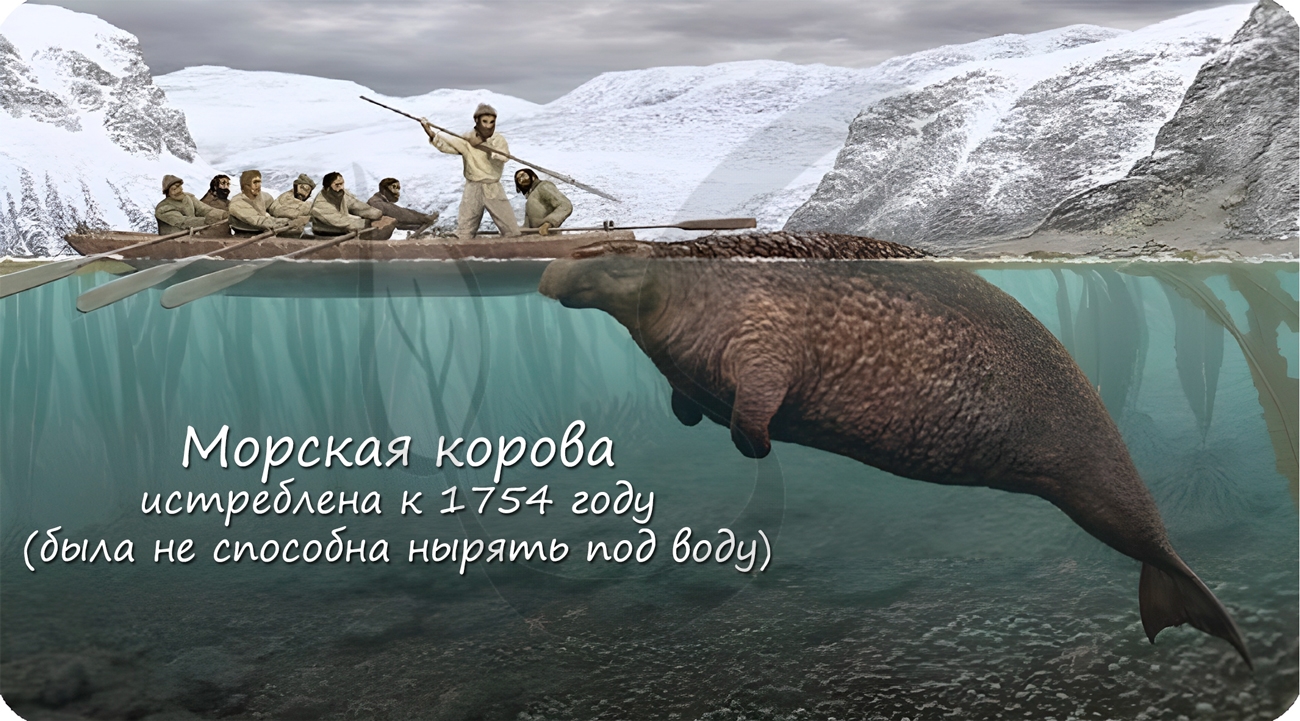

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается

биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность

человека играет решающую роль в исчезновении видов.

Закон оптимума

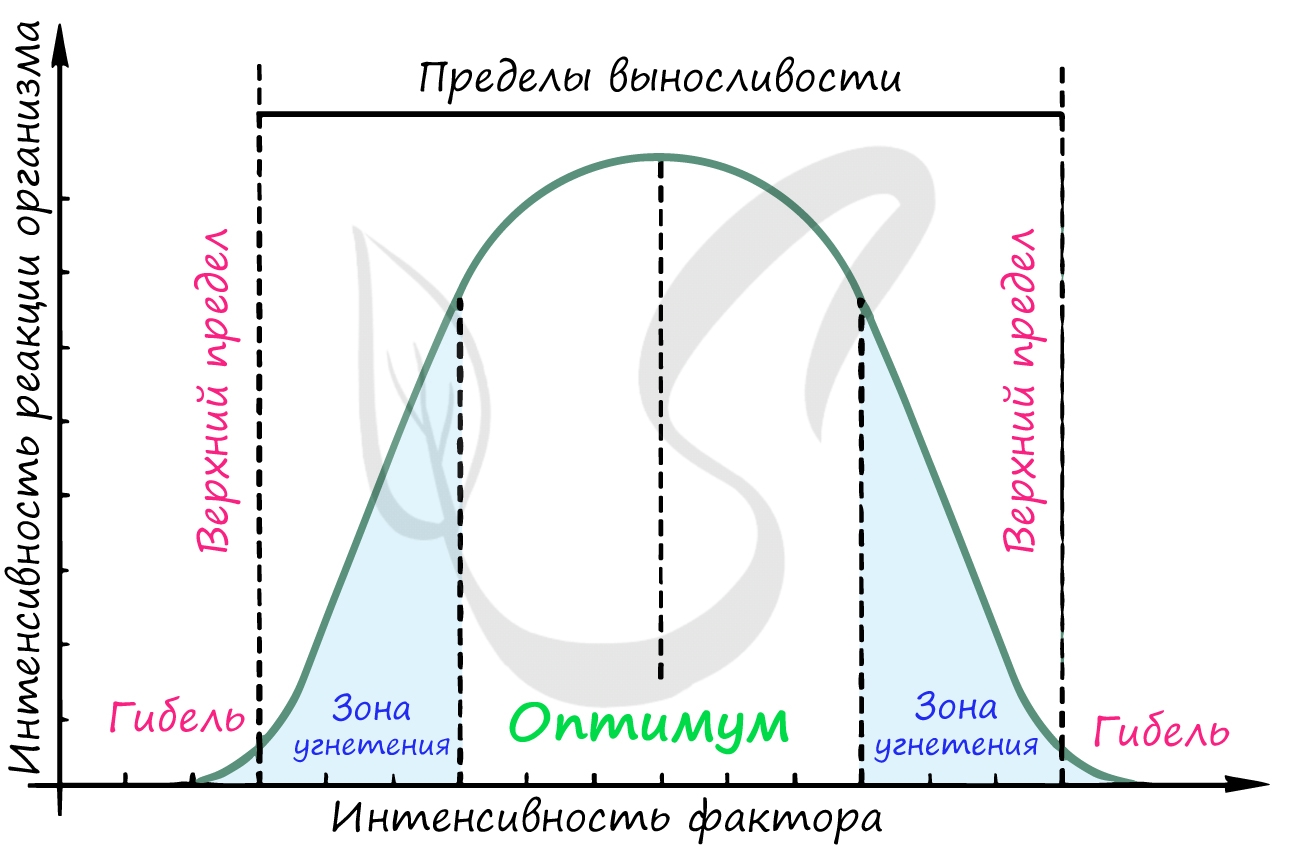

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то

про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный

для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума,

то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах

выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

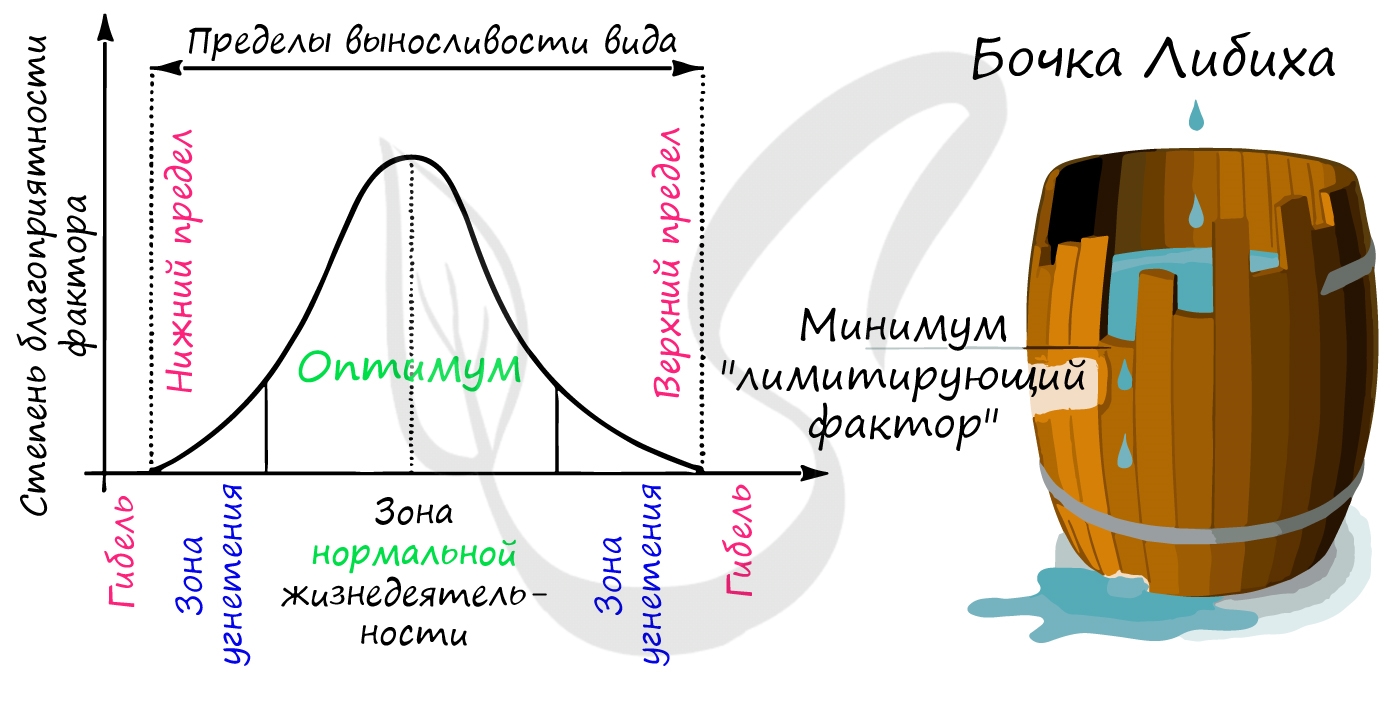

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим

(лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор,

который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает

переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора

сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Как правильно решать расчетные задачи по экологии

Расчет биомассы карасей в озере

Задача 1.

Щуки питаются карасями, а черви-паразиты развиваются в организме 10% особей карасей и щук. Щукам доступно для питания 10% карасей. В биоценозе озера обитают щуки общей массой 20 кг и черви-паразиты общей массой 1 кг. Найдите минимальную биомассу карасей в данном озере.

Решение:

1. Пищевой рацион щук (биомасса карасей) составит:

20 кг . 10 = 200 кг.

2. Пищевой рацион червей-паразитов (биомасса рыб) составит:

1 кг . 10 = 10 кг.

3. Минимальная масса карасей в озере составит:

200 кг + 10 кг = 210 кг.

Определение количества птиц, которое могут прокормиться в лесу

Задача 2.

Установлено, что в 1 кг массы тела дятлов, содержится 3000 кДж энергии, КПД фотосинтеза лесной экосистемы составляет 1%. Какое количество этих птиц со средней массой тела 100 г сможет прокормиться в лесу, на поверхность которого падает 12.109 кДж солнечной энергии, а первичным потребителям, которыми питаются дятлы, доступно до 1% чистой первичной продукции, запасенной растениями.

Решение:

1) Определяем энергию продуцентов, получим:

100% — 12.109 кДж

1% — х кДж

х = (1% . 12.109 кДж)/100% = 12.107 кДж.

2) Определяем энергию первичных потребителей, получим:

100% — 12.107 кДж

1% — х кДж

х = (1% . 12.107 кДж)/100% = 12.105 кДж.

3) Согласно правилу Линдемана определяем энергию дятлов, получим:

100% — 12.105 кДж

10% — х кДж

х = (1% . 12.105 кДж)/100% = 12.104 или 120 000 кДж.

4) Находим биомассу дятлов, получим:

3000 кДж — 1000 г

120 000 кДж — х г

х = (120 000 кДж . 1000 г)/3000 кДж = 40000 г.

5) Находим количество дятлов, получим:

(40000 г)/100 г = 400 дятлов.

Ответ: 400 дятлов в лесу.

Определение количества консументов II порядка в экосистеме

Задача 3.

Какое максимальное количество консументов II порядка со средней массой 5 кг сможет прокормиться в сообществе, на поверхность которого поступает 5 . 108 ккал солнечной энергии, если в 1 кг теле хищника содержится 500 ккал энергии, а КПД фотосинтеза с лесу 1%? (Процесс трансформации энергии с одного трофического уровня на другой протекает в соответствии с правилом Линдемана).

Решение:

Рассчитаем количество энергии, необходимое для прироста биомассы консументов II порядка, получим:

5 кг . 500 = 25000 ккал.

Исходя из правила Линдемана:

консументу II порядка необходимо: 25000 ккал . 10 = 250000 ккал.

Запишем пропорцию, чтобы определить количество энергии, заключенной в сообществе, получим:

5.108 ккал — 100%

х ккал — 1%

х = (5.108 ккал . 1%)/100% = 5.106 ккал.

Рассчитаем максимальное количество консументов II порядка, которое может прокормиться в сообществе, получим:

Nобщ. = (5.106 ккал)/250000 ккал = 20 особей консументов II порядка.

Ответ: 20.

Определение площади экосистемы

Задача 4.

Какая площадь соответствующего биогеоценоза может выкормить одну особь последнего звена в цепи питания: растения — грызуны — лиса? Масса лисы 25 кг, из них вода — 65%. Продуктивность наземных растений — 200 г с 1 м2/год.

Решение:

Рассчитаем чистую (органическую) массу лисы, получим:

25 . 0,35 = 8,75 (кг).

Зная, что масса лисы составляет 8,75 кг, а это число должно быть в 10 раз меньше массы предыдущего звена трофической цепи, легко найдём массу предыдущего звена (грызуны): 8,75 х 10 = 87,5 (кг). Соответственно масса растений составляет: 87,5 . 10 = 875 (кг).

Теперь, зная продуктивность наземных растений, рассчитаем площадь соответствующего биогеоценоза, получим: (875000 г)/(200 г/м2) = 4375 м2.

Ответ: площадь биогеоценоза 4375 м2.

Задача 5.

Какая площадь экосистемы нужна, чтобы прокормить 1 хищника (масса — 1000 кг, 30% составляет сухое вещество), что находится на четвертом трофическом уровне (первичная продуктивность экосистемы — 200 г/м2)?

Решение:

m = 1000 кг (из них 30% составляет сухое вещество);

биопродуктивность — 200 г/м2;

цепь питания:

растения → консументы I порядка → консументы II порядка → хищник

S(экосистемы) = ?

1. Определяем массу органического вещества в теле хищника, получим:

1000 кг . 0,3 = 300 кг или 300000 г.

2. Согласно правилу экологической пирамиды – на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы и энергии, которые запасаются организмами за единицу времени, больше чем на последующем ~ в 10 раз.

Отсюда:

m(растения) = 300000 кг → m(консументы I порядка) = 30000 кг → m(консументы II порядка) = 3000 кг → m(хищник) = 300 кг.

3. Определяем площадь данной экосистемы, если известно, что продуктивность экосистемы 200 г/м2 = 0,2 кг, получим:

1 м2 — 0,2 кг

х м2 — 300000 кг

х = (1 м2 . 300000 кг)/0,2 кг = 1500000 м2 или 150 га.

Ответ: S(экосистемы) = 150 га.

Определение массы фитопланктона, необходимого для прокорма морского леопарда

Задача 6.

Используя правило экологической пирамиды, определите массу фитопланктона, которой может прокормиться морской леопард массой 300 кг, если он занимает четвертую пищевой уровень.

Решение:

Согласно правилу экологической пирамиды – на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы и энергии, которые запасаются организмами за единицу времени, больше чем на последующем ~ в 10 раз.

Отсюда:

4. морской леопард — 300 кг;

3. консументы 3-го порядка — 3000 кг;

2. консументы 1-го порядка — 300000 кг;

1. фитопланктон — 300000 кг.

Ответ: m(фитопланктона) = 300000 кг.

Определение сроков прохождения деревом своего жизненного цикла

Задача 7.

У буков, в зависимости от условий произрастания, состояние подроста длится от 2 до 30 лет, молодого неплодоносящего дерева – от 15 до 120 и плодоносящего – от 40 до 350 лет. Рассчитайте и сравните самый короткий и максимальный сроки прохождения деревом своего жизненного цикла.

Решение:

1. Рассчитаем самый короткий срок прохождения буком своего жизненного цикла, получим:

2 + 15 + 40 = 57 лет.

2. Рассчитаем самый максимальный срок прохождения буком своего жизненного цикла, получим:

30 + 120 + 350 = 500 лет.

Расчет энергии, которая заключена в биомассе съеденных продуцентов.

Задача 8.

Пастбищная цепь питания экосистемы состоит из следующих звеньев (перечислены в случайном порядке!): белянка, капуста, куница, скворец. В экосистеме обитает 25 пар скворцов. Определите, сколько энергии (кДж) должно быть заключено в биомассе съеденных продуцентов, чтобы обеспечить прирост каждого скворца на 10 г, если в данной пищевой цепи соблюдается правило 10 %, а в 100 г любого консумента заключено 400 кДж энергии.

Решение:

1. Составим трофическую цепь, начиная от продуцентов, получим:

капуста → белянка → скворец → куница.

2. Определим общую массу прироста скворцов, получим:

10 г . 50 = 500 г.

3.Зная, что прирост по массе скворцов составляет 500 г, а это число должно быть в 10 раз меньше массы предыдущего звена трофической цепи, легко найдём массу предыдущего звена (белянка): 500 . 10 = 5000 (г). Соответственно масса капусты составляет: 5000 . 10 = 50000 (г). Получаем ответ: для того чтобы обеспечить прирост каждого скворца на 10 г необходимо 50000 г капусты.

4. Определим, сколько энергии (кДж) должно быть заключено в биомассе съеденных продуцентов, получим:

400 кДж . 50000 г = 20000000 кДж.

Ответ: 20000000 кДж.

Задания ФИПИ, Статград, Решу ЕГЭ по теме «Экосистемы»

Задание №17

-

Какие из перечисленных факторов окружающей среды относятся к антропогенным? Выберите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) температура воздуха

2) загрязнение парниковыми газами

3) наличие неперерабатываемого мусора

4) наличие дороги

5) освещённость

6) концентрация кислорода

-

Приспособлением растений к жизни в засушливых условиях служит

1) наличие воскового налёта на листьях

2) цветение до распускания листьев

3) образование многочисленных устьиц на листьях

4) способность накапливать воду в тканях

5) ярусное расположение организмов

6) глубоко уходящая в почву корневая системА

3. Бактерии и грибы составляют в экосистеме группу редуцентов, так как они

1) превращают органические вещества организмов в минеральные

2) обеспечивают замкнутость круговорота веществ и энергии

3) имеют микроскопические размеры, не образуют тканей

4) используются животными как пища

5) образуют доступные растениям неорганические вещества, выделяя их в почву

6) многоклеточные эукариотические организмы

4. В отличие от естественной экосистемы, искусственная экосистема характеризуется.

Ответ запишите цифрами без пробелов

1. большим разнообразием видов

2. разнообразными цепями питания

3. незамкнутым круговоротом веществ

4. преобладанием одного – двух видов

5. влиянием антропогенного фактора

6. замкнутым круговоротом веществ

5. Укажите признаки агроценоза.

1) устойчивая, саморегулирующаяся система

2) имеет хорошо разветвлённые сети питания

3) характеризуется большим видовым разнообразием

4) нуждается в дополнительных источниках энергии

5) в нём незамкнутый круговорот веществ

6) в системе снижена способность к саморегуляции

6. Выберите примеры действия движущей формы естественного отбора.

1) Бабочки с тёмной окраской вытесняют бабочек со светлой окраской.

2) В озере появляются мутантные формы рыб, которые сразу съедаются хищниками.

3) Отбор направлен на сохранение птиц со средней плодовитостью.

4) У лошадей постепенно пятипалая конечность заменяется однопалой.

5) Детёныши животных, родившиеся преждевременно, погибают от недостатка еды.

6) Среди колонии бактерий появляются клетки, устойчивые к антибиотикам.

7. Под влиянием каких факторов эволюции происходит процесс экологического видообразования?

1) модификационной изменчивости

2) приспособленности

3) естественного отбора

4) мутационной изменчивости

5) борьбы за существование

6) конвергенции

8. Выберите организмы, относящиеся к редуцентам.

1) бактерии гниения

2) грибы

3) клубеньковые бактерии

4) пресноводные рачки

5) бактерии-сапрофиты

6) майские жуки

9. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Устойчивость экосистемы влажного экваториального леса определяется

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) большим видовым разнообразием

2) отсутствием редуцентов

3) большой численностью хищников

4) разветвлёнными пищевыми сетями

5) колебанием численности популяций

6) замкнутым круговоротом веществ

10. Какие признаки характеризуют агроценоз? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) естественный круговорот веществ у данного сообщества нарушен

2) высокая численность растений одного вида

3) большое число видов растений и животных

4) ведущий фактор, влияющий на сообщество, — искусственный отбор

5) замкнутый круговорот веществ

6) виды имеют различные приспособления к совместному обитанию

11. Какие из приведённых организмов являются потребителями готового органического вещества в сообществе соснового леса? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) почвенные зелёные водоросли

2) гадюка обыкновенная

3) мох сфагнум

4) подрост сосны

5) тетерев

6) лесная мышь

12. Какие признаки характеризуют агроценоз? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) естественный круговорот веществ у данного сообщества нарушен

2) высокая численность растений одного вида

3) большое число видов растений и животных

4) ведущий фактор, влияющий на сообщество, – искусственный отбор

5) замкнутый круговорот веществ

6) виды имеют различные приспособления к совместному обитанию

13. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие биотические факторы могут привести к увеличению численности мышевидных грызунов в еловом лесу?

1) сокращение численности сов, ежей, лис

2) большой урожай семян ели

3) увеличение численности паразитов

4) рубка деревьев

5) глубокий снежный покров зимой

6) уменьшение численности паразитов

14. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие антропогенные факторы оказывают влияние на численность популяции ландыша майского в лесном сообществе?

1) вырубка деревьев

2) увеличение затененности

3) недостаток влаги в летний период

4) сбор дикорастущих растений

5) низкая температура воздуха зимой

6) вытаптывание почвы

15. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. В экосистеме широколиственного леса — дубраве.

1) короткие пищевые цепи

2) устойчивость обеспечивается разнообразием организмов

3) начальное звено цепи питания представлено растениями

4) популяционный состав животных не изменяется во времени

5) источник первичной энергии — солнечный свет

6) в почве отсутствуют редуценты

Задание №18

1. Установите соответствие между факторами среды и их характеристиками — (1) Биотические либо (2) Абиотические:

А) Постоянство газового состава атмосферы.

Б) Изменение толщины озонового экрана.

В) Изменение влажности воздуха.

Г) Изменение численности консументов.

Д) Изменение численности продуцентов.

Е) Увеличение численности паразитов.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

2. Установите соответствие между фактором среды и группой, к которой он относится:

|

ГРУППА |

ФАКТОР СРЕДЫ |

|

|

1) антропогенные 2) абиотические |

А) искусственное орошение земель Б) падение метеорита В) распашка целины Г) весенний разлив вод Д) сооружение плотины Е) движение облаков |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

3. Установите соответствие между экологическим фактором и его видом.

|

ФАКТОР |

ВИД ФАКТОРА |

|

|

A) хищничество Б) отсутствие корма B) снежный покров Г) бобровая плотина Д) внесение удобрений в почву Е) смена времен года |

1) абиотический 2) биотический 3) антропогенный |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

4. Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы согласно классификации В. И. Вернадского.

|

ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ |

|

|

A) морская соль Б) морской ил B) глина Г) почва Д) гранит Е) двусторчатые моллюски |

1) биокосное 2) косное 3) живое |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

5. Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы согласно классификации В. И. Вернадского.

|

ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ |

|

|

A) известняк Б) базальт B) глина Г) нефть Д) каменный уголь |

1) биогенное 2) косное |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

6. Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы согласно классификации В. И. Вернадского.

|

ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ |

|

|

A) речной песок Б) горная порода B) морской ил Г) почва Д) колония кораллов Е) плесневые грибы |

1) косное 2) живое 3) биокосное |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

7. Установите соответствие между экологическим фактором и группой, к которой его относят.

|

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР |

ГРУППА ФАКТОРОВ |

|

|

А) лесной пожар вследствие грозы Б) распространение семян растений птицами В) понижение температуры, приводящее к зимней спячке животных Г) санитарная вырубка леса Д) питание паразитических животных Е) затопление лугов при ливне |

1) абиотические 2) биотические 3) антропогенные |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

8. Установите соответствие между особенностями круговорота вещества и веществом.

|

ОСОБЕННОСТИ КРУГОВОРОТА |

ВЕЩЕСТВО |

|

|

А) больше всего этого вещества содержится в атмосфере Б) клубеньковые бактерии превращают это вещество в нитраты В) около 50 % возвращается в атмосферу растениями Г) значительные количества накапливаются в осадочных породах Д) в выдыхаемом животными воздухе содержится значительно больше, чем во вдыхаемом Е) поглощается растениями из почвы в виде минеральных солей |

1) углерод 2) азот |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

9. Установите соответствие между примером и группой экологических факторов, которые он иллюстрирует.

|

ПРИМЕР |

ГРУППА ФАКТОРОВ |

|

|

А) зарастание пруда ряской Б) увеличение численности мальков рыб В) поедание мальков рыбы жуком-плавунцом Г) образование льда Д) смыв в реку минеральных удобрений |

1) биотические 2) абиотические |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

10. Установите соответствие между примерами и экологическими факторами, которые этими примерами иллюстрируются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ПРИМЕРЫ |

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ |

|

|

А) повышение давления атмосферного воздуха Б) изменение рельефа экосистемы, вызванное землетрясением В) изменение численности популяции зайцев в результате эпидемии Г) взаимодействие между волками в стае Д) конкуренция за территорию между соснами в лесу |

1) абиотический 2) биотический |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

11. Установите соответствие между животным и средой, в которой оно обитает: водной (1), наземно–воздушной (2), почвенной (3) либо организменной (4):

А) Печёночный сосальщик

Б) Щука

В) Дятел

Г) Дождевой червь

Д) Крот

Е) Аскарида

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

12. Установите соответствие между представителями ракообразных и средой их обитания – (1) Дно морей, (2) Придонная часть пресных водоемов, (3) Толща морской воды, (4) Влажная почва огородов, лесная подстилка либо (5) Толща воды пресных водоемов:

А) Речной рак.

Б) Камчатский краб.

В) Дафния.

Г) Мокрица.

Д) Циклоп.

Е) Креветки.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

13. Установите соответствие между простейшими животными и средами их обитания – (1) Пресные водоемы, либо (2) Живые организмы:

А) Эвглена зеленая.

Б) Амеба обыкновенная.

В) Амеба дизентерийная.

Г) Инфузория–туфелька.

Д) Малярийный паразит.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

1. Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосистеме пруда: продуценты (1) либо консументы (2)

А) прибрежная растительность

Б) карп

В) личинки земноводных

Г) фитопланктон

Д) растения дна

Е) большой прудовик

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

2. Различие роли участия консументов первого порядка (1) и продуцетов (2) в круговороте веществ и превращении энергии в экосистеме луга состоит в том что они:

А) аккумулируют солнечную энергию

Б) потребляют органические вещества

В) синтезируют органические вещества из неорганических

Г) преобразуют органические вещества

Д) освобождают заключенную в органических веществах энергию

Е) используют в качестве источника углерода углекислый газ

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

3. Установите соответствие между моллюсками и экологическими группами, в которые они объединяются – (1) морские, (2) пресноводные либо (3) наземные:

А) голый слизень

Б) устрица

В) беззубка

Г) виноградная улитка

Д) кальмар

Е) большой прудовик

Ж) перловица

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

Ж |

4. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых эти особенности характерны — автотрофами (1) либо гетеротрофами (2)

А) использование энергии солнечного света для синтеза АТФ

Б) использование энергии, заключённой в пище для синтеза АТФ

В) использование только готовых органических веществ

Г) синтез органических веществ из неорганических

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

5. Установите соответствие между особенностями обитателей биогеоценоза и их принадлежностью к функциональной группе — (1) продуценты либо (2) консументы:

А) включает растения, некоторые бактерии

Б) поглощает готовые органические вещества

В) поглощает неорганические вещества

Г) включает животных

Д) аккумулирует солнечную энергию

Е) источник энергии — животная и растительная пища

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

6. Установите соответствие между особенностями питания организмов и их способами – (1) автотрофы либо (2) гетеротрофы:

А) могут захватывать пищу путем фагоцитоза

Б) используют энергию, освобождающуюся при окислении неорганических веществ

В) получают пищу путем фильтрации воды

Г) синтезируют органические вещества из неорганических на свету

Д) используют энергию солнечного света

Е) используют энергию, заключенную в пище

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

7. Установите соответствие между характеристикой организмов и функциональной группой, к которой их относят.

|

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗМОВ |

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА |

|

|

А) являются первым звеном в цепи питания Б) синтезируют органические вещества из неорганических В) используют энергию солнечного света Г) питаются готовыми органическими веществами Д) возвращают минеральные вещества в экосистемы Е) разлагают органические вещества до минеральных |

1) продуценты 2) редуценты |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

8. Установите соответствие между функциями компонентов биогеоценоза и компонентами.

|

ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ |

КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА |

|

|

А) производят органическое вещество Б) потребители органического вещества В) разлагают органические соединения Г) выполняют «санитарную» функцию |

1) продуценты 2) редуценты 3) консументы |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

9. Установите соответствие между примерами и типом отношений организмов в экосистеме.

|

ПРИМЕРЫ |

ТИП ОТНОШЕНИЙ |

|

|

A) распространение пыльцы некоторых растений одним видом насекомых Б) акула и рыба-прилипало B) орхидеи, поселяющиеся на деревьях Г) бактерии в организме человека и животных Д) клубеньковые бактерии Е) микориза |

1) симбиоз 2) комменсализм |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

10. Установите соответствие между признаком и сообществом, для которого он характерен.

|

ПРИЗНАК |

СООБЩЕСТВО |

|

|

A) пищевые цепи короткие, состоят их двух–трёх звеньев Б) пищевые цепи длинные, переплетены, образуют пищевую сеть B) высокое видовое разнообразие Г) преобладание монокультуры Д) действие естественного и искусственного отбора Е) замкнутый круговорот веществ |

1) природный биоценоз 2) агроценоз |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

11. Установите соответствие между организмами — обитателями экосистемы и функциональной группой, к которой их относят.

|

ОРГАНИЗМЫ |

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА |

|

|

A) мхи, папоротники Б) беззубки и перловицы B) ели, лиственницы Г) плесневые грибы Д) гнилостные бактерии Е) амёбы и инфузории |

1) продуценты 2) консументы 3) редуценты |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

12. Установите соответствие между организмом и трофическим уровнем, на котором он находится в экосистеме.

|

ОРГАНИЗМ |

ТРОФИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ |

|

|

A) сфагнум Б) аспергилл B) ламинария Г) сосна Д) пеницилл Е) гнилостные бактерии |

1) продуцент 2) редуцент |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

13. Установите соответствие между организмом и трофическим уровнем, на котором он находится в экосистеме.

|

ОРГАНИЗМ |

ТРОФИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ |

|

|

A) соболь Б) ель B) пчела Г) клевер Д) осока Е) койот |

1) продуцент 2) консумент |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A1 |

A2 |

A3 |

A4 |

A5 |

A6 |

14. Установите соответствие между животными и группой, к которой оно относится по способу питания

|

ЖИВОТНОЕ |

ГРУППА |

|

|

А) волк Б) пресноводная гидра В) полевая мышь Г) божья коровка Д) заяц-беляк Е) колорадский жук |

1) растительноядные 2) плотоядные |

15. Попадание в водоёмы органических веществ со сточными водами с животноводческих ферм может непосредственно привести к увеличению численности популяций

1) гетеротрофных бактерий

2) ракообразных

3) цветковых растений

4) многоклеточных водорослей

5) одноклеточных водорослей

6) бактерий-редуцентов

16. Установите соответствие между животными и их ролями в биогеоценозе тайги.

|

ЖИВОТНЫЕ |

РОЛИ В БИОЦИНОЗЕ |

|

|

А) кедровка Б) ястреб-тетеревятник В) обыкновенная лисица Г) благородный олень Д) заяц-русак Е) обыкновенный волк |

1) консумент 1 порядка 2) консумент 2 порядка |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

17. Установите соответствие между ролью функциональных групп в биогеоценозе и функциональными группами.

|

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ |

|

|

А) выделяют в атмосферу кислород Б) минерализуют органические вещества В) создают органические вещества из неорганических Г) восстанавливают нитраты до свободного азота Д) замыкают круговорот веществ Е) бывают 1-го, 2-го, 3-го порядков |

1) консументы 2) продуценты 3) редуценты |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

18. Установите соответствие между организмами и функциональными группами биоценоза, к которым их относят.

|

ОРГАНИЗМЫ |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |

|

|

А) холерный вибрион Б) инфузория В) колониальный коралловый полип Г) паразитическое растение Д) бактерия гниения Е) плесневый гриб |

1) консументы 2) редуценты |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

19. Установите соответствие между характеристикой экосистемы и её видом.

|

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОСИСТЕМЫ |

ЭКОСИСТЕМА |

|

|

А) включает большое разнообразие видов Б) продукция частично изымается из системы В) используются удобрения разных видов Г) круговорот веществ незамкнутый Д) является саморегулирующейся системой Е) имеет разветвлённые сети питания |

1) пшеничное поле 2) смешанный лес |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

20. Установите соответствие между характеристикой среды и ее фактором: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ХАРАКТЕРИСТИКА |

ФАКТОРЫ СРЕДЫ |

|

|

А) постоянство газового состава атмосферы Б) изменение толщины озонового экрана В) изменение влажности воздуха Г) изменение численности консументов Д) изменение численности продуцентов Е) изменение численности паразитов |

1) биотические 2) абиотические |

21. Установите соответствие между организмом и трофической группой, к которой его относят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ОРГАНИЗМ |

ТРОФИЧЕСКАЯ ГРУППА |

|

|

А) холерный вибрион Б) бактерия брожения В) туберкулезная палочка Г) столбнячная палочка Д) сенная палочка Е) почвенная бактерия |

1) сапротрофы 2) паразиты |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

A |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

Задание 19 (Цепи питания. Сукцессии)

1. Установите, в какой последовательности в пищевой цепи должны располагаться перечисленные организмы.

1) Насекомые.

2) Растения.

3) Хищные птицы.

4) Насекомоядные птицы.

2. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) паук

2) сова

3) цветущее растение

4) муха

5) жаба

3. Расположите в правильном порядке организмы в пищевой цепи. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) зёрна пшеницы

2) рыжая лисица

3) клоп вредная черепашка

4) степной орёл

5) обыкновенный перепел

4. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания, начиная с организма, поглощающего солнечный свет. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) липа

2) ястреб перепелятник

3) жук пахучий красотел

4) обыкновенный скворец

5) гусеница непарного шелкопряда

5. Расположите в правильном порядке организмы в пищевой цепи. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) зёрна пшеницы

2) рыжая лисица

3) клоп вредная черепашка

4) степной орёл

5) обыкновенный перепел

6. Установите последовательность расположения организмов в цепи питания. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) чайка

2) окунь

3) мальки рыб

4) водоросль

5) хищная птица

7. Установите последовательность расположения организмов в цепи питания. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) лягушка

2) уж

3) бабочка

4) растения луга

8. Установите последовательность процессов, вызывающих смену экосистем.

1) заселение территории мхами и кустистыми лишайниками

2) появление кустарников и полукустарников

3) формирование травяного сообщества

4) появление накипных лишайников на скальных породах

5) формирование лесного сообщества

9. Установите последовательность смены экосистем.

1) Озеро.

2) Болото.

3) Лес.

4) Луг.

10. Установите последовательность появления организмов при формировании биоценоза на первично свободной территории. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) лишайники

2) травы

3) мхи

4) кустарники

5) деревья

Задание 20

Вставьте в текст «Основные компоненты биогеоценоза» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА

Однородный участок земной поверхности с определённым составом организмов и комплексом неживых компонентов называют __________(А). Организмы образуют в них три функциональные группы. __________(Б) – это главным образом зелёные растения, так они образуют органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза. Животные выполняют роль __________(В), так как питаются готовыми органическими веществами. Третья функциональная группа – это __________(Г). Она представлена бактериями и грибами.

Перечень терминов

1) биосфера

2) производитель

3) разрушитель

4) потребитель

5) агроценоз

6) биогеоценоз

7) популяция

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

|

А |

Б |

В |

Г |

Задания №21

-

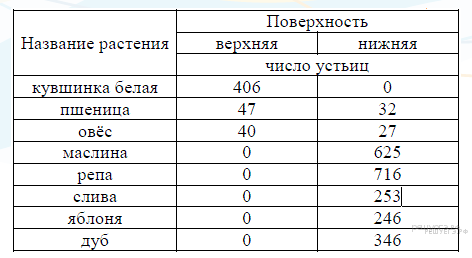

Пользуясь таблицей «Число устьиц на 1 мм2 листа» и знаниями курса биологии, выберите верные утверждения

1) Устьица нужны для испарения воды и газообмена с окружающей средой.

2) У злаков — пшеницы и овса — растут на открытой местности, и число устьиц на обеих поверхностях примерно одинаково.

3) Кувшинка — водное растение, устьица находятся только на нижней стороне листа, и испарение происходит через его поверхность.

4) Слива, яблоня и дуб — имеют устьица только на нижней стороне листа, т.к. растут на открытой местности.

5) Количество и условия расположения устьиц не зависит от места произрастания.

2. Проанализируйте таблицу, в которой отражён экологический след (Количество гектаров Земли, необходимое для поддержание жизни одного человека. Эта величина включает территорию и акваторию , необходимую для производства продуктов питания, товаров, энергии). Изучите таблицу и выберите верные утверждения..

1) Дефицит земли в России составляет 2,3 гектара на человека.

2) Дефицита земли в Германии нет.

3) Дефицит земли в Японии объясняется тем, что в Японии большая численность населения и маленькая территория при высокой интенсивности экономики.

4) В экологический след не входит территория, относящаяся к акватории государства.

5) Дефицита земли в России нет.

3.В таблице отражены данные изменения сухой массы насекомых(в миллиграммах) в течение года в экосистеме кустарников в Аргентине. Эти же данные отражены на графике.

Изучите таблицу и выберите верные утверждения:

1.Колебания численности связаны с сезонами размножения

2. Пики размножения насекомых приходятся на март и май.

3. Пики размножения насекомых приходятся на декабрь.

4. Самая высокая выживаемость в мае.

5. Самая высокая выживаемость в апреле.

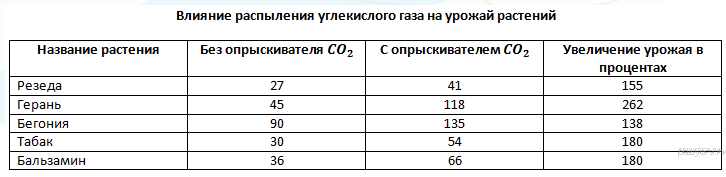

4. Пользуясь таблицей «Влияние распыления углекислого газа на урожай растений» и знаниями курса биологии ответьте выберите верные утверждения.

1) Самый большой прирост урожая дала герань.

2) Самый большой прирост урожая дала бегония.

3) Углекислый газ проникает в лист растения через чечевички.

4) При распылении углекислого газа повышается урожай растений.

5) Урожайность не зависит от количества углекислого газа.

5. Пользуясь таблицей «Выживание куропаток», выберите верные утверждения.

«Выживание куропаток»

(по Швердпфегеру, с упрощениями)

|

Возраст, годы |

Количество особей |

Смертность, % |

Доля самок в популяции |

|

|

живых к началу возраста |

погибших в данном возрасте |

|||

|

0 |

1000 |

850 |

85 |

0,50 |

|

2 |

112 |

31 |

28 |

0,46 |

|

4 |

57 |

18 |

32 |

0,32 |

|

6 |

26 |

9 |

35 |

0,23 |

|

8 |

11 |

4 |

35 |

0,27 |

|

10 |

5 |

2 |

35 |

0,20 |

|

12 |

2 |

1 |

50 |

0 |

|

13 |

1 |

1 |

100 |

0 |

1) В интервале 4–10 лет у куропаток относительно стабильная смертность (32−35%).

2) Куропатки живут до 20 лет.

3) В популяции куропаток 50 % самок.

4) Гнездование на земле делает птенцов легко доступной пищей для хищных птиц и крупных млекопитающих.

5) Массовая гибель птенцов происходит на первом году жизни.

Задания 22 (развернутый ответ)

Основы экологии

1. Дайте краткий ответ на вопрос:в чём проявляется симбиоз гриба и водоросли в лишайнике?

2. Дайте краткий ответ на вопрос. Учёные установили, что хвойные деревья (ель, сосна) менее устойчивы к загрязнению воздуха промышленными газами, чем лиственные деревья. Объясните, в чём причина этого явления.

3. Какой тип биотических отношений устанавливается между большим пёстрым дятлом и малым пёстрым дятлом, обитающими в одной экосистеме хвойного леса? Объясните почему.

4. Обыкновенная лисица регулирует численность лесных мышевидных грызунов. Как изменится состояние обитателей лесного биоценоза при полном истреблении или резком сокращении численности лисиц?

5. Почему зерноядные птицы в разные периоды жизни (расселения, размножения) могут занимать в пищевых цепях место консументов I и II порядков?

6. Какие виды экологических факторов способствуют регуляции численности волков в экосистеме? Ответ поясните.

7. Ручьевая форель живёт в воде с концентрацией кислорода не менее 2 мг/л. При понижении его содержания до 1,6 мг/л и меньше форель гибнет. Объясните причину гибели форели, используя знания о норме реакции признака.

8. Почему отношения гриба трутовика и берёзы считают примером паразитизма?

9. Кровососущие насекомые — обычные обитатели многих биоценозов. Объясните, в каких случаях они занимают в пищевых цепях положение консументов II, III и даже IV порядков.

10. При загрязнении водоёмов отходами производства в воду поступают соединения тяжёлых металлов, которые накапливаются в живых организмах. Объясните, в какой части представленной пищевой цепи и почему концентрация этих веществ достигнет максимального уровня. Фитопланктон → зоопланктон → плотва → окунь → щука → рыбоядная птица.

11. Одна самка луны-рыбы вымётывает до 300 миллионов икринок. Объясните, почему численность этого вида не возрастает в водоёмах беспредельно.

12. К каким изменениям в экосистеме леса может привести сокращение численности растительноядных млекопитающих?

13. Почему при изменении условий среды из биоценоза в первую очередь исчезают малочисленные виды?

14. Как изменится биогеоценоз озера при сокращении численности хищных рыб?

15. Биосфера — глобальная экосистема, состоящая из большого числа более мелких систем. Каждая из них имеет определённый состав и структуру. Чем представлена структура экосистемы? Ответ обоснуйте.

Задания 23 Анализ текстовой и графической информации

-

Во время эксперимента учёный измерял скорость фотосинтеза в зависимости от света. Концентрацию углекислого газа и температуру он поддерживал постоянными. Объясните, почему при повышении интенсивности света активность фотосинтеза сначала растёт, но начиная с определённой интенсивности перестаёт расти и выходит на плато (см. график).

-

Во время эксперимента учёный измерял скорость фотосинтеза в зависимости от температуры. Концентрацию углекислого газа и интенсивность освещения он поддерживал постоянными. Объясните, почему при повышении температуры активность фотосинтеза сначала растёт, но начиная с определённой температуры начинает стремительно снижаться (см. график).

Объясните график по следующему плану:

1) что отражает график на отрезке от 0 до 1?

2) что происходит с ферментативной реакцией в точке 2?

3) что является ограничивающим фактором для скорости ферментативной реакции?

Задание 24

1. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, и исправьте их.

1. В состав пищевой цепи биогеоценоза входят продуценты, консументы и редуценты.

2. Первым звеном пищевой цепи являются консументы.

3. У консументов на свету накапливается энергия, усвоенная в процессе фотосинтеза.

4. В темновой фазе фотосинтеза выделяется кислород.

5. Редуценты способствуют освобождению энергии, накопленной консументами и продуцентами.

2.Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

1. Популяция представляет собой совокупность особей разных видов, длительное время населяющих общую территорию.

2. Популяции одного и того же вида относительно изолированы друг от друга.

3. Популяция является структурной единицей вида.

4. Популяция является движущей силой эволюции.

5. Личинки комаров, живущие в мелкой луже, представляют собой популяцию.

3. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся видов, длительное время населяющих общую территорию. 2. Основными характеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, половая, пространственная структура. 3. Популяция является структурной единицей биосферы. 4. Популяция — это элементарная единица эволюции. 5. Личинки разных насекомых, живущие в пресном водоёме, представляют собой популяцию.

4. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Согласно В. И. Вернадскому живое вещество — это совокупность всех живых организмов планеты. 2. Живое вещество пронизывает всю атмосферу, часть гидросферы и литосферы. 3. Живое вещество выполняет в биосфере газовую и концентрационную функции. 4. В ходе эволюции живого вещества его функции изменялись, становились более разнообразными, появилась окислительно-восстановительная функция. 5. Некоторые функции живого вещества, такие как усвоение молекулярного азота, восстановление углекислого газа, могут выполнять только растения. 6 Живое вещество организовано в биоценозы — живые компоненты экосистемы.

5. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их.

1. Между видами существует репродуктивная изоляция. 2. Этот фактор способствует сохранению вида, как самостоятельной эволюционной единицы. 3. Особенно важно, чтобы изоляция возникала между генетически отдалёнными разновидностями и видами. 4. Возможность скрещивания между ними выше, чем с близкими, родственными видами. 5. Защита от чужих генов достигается разными способами: различными сроками созревания гамет, сходными местами обитания, способностью яйцеклетки различать свои и чужие сперматозоиды. 6. Межвидовые гибриды часто бывают нежизнеспособны или бесплодны.

6. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены. Исправьте ошибки.

1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей разных видов, длительное время населяющих общую территорию. 2. Основными характеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, половая и пространственная структуры. 3. Популяция является структурной единицей живой природы. 4. Совокупность всех генов популяции называется её генофондом. 5. Численность популяции всегда стабильна. 6. Популяции одного вида генетически неоднородны, т. е. обладают различными генофондами.

7. 1. Среди автотрофных организмов большое количество растений. 2. Наряду с автотрофным питанием существует гетеротрофное. 3. К гетеротрофам относят паразитические и сорные растения. 4. Сорные растения конкурируют с культурными за свет, воду, минеральные соли, . 5. Часто культурные растения не выдерживают конкуренции. 6. Растения-паразиты поглощают и из организмов растений, на которых паразитируют. 7. Они имеют многочисленные приспособления к паразитизму, например: корни-присоски Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

8. Укажите признаки внешнего строения листьев, по которым можно определить условия обитания данного вида растений.

9. Укажите основные способы пищевых отношений, в которые вступают бактерии в биоценозах.

10. Назовите общие черты ветроопыляемых растений.

11. К каким изменениям в экосистеме озера может привести сокращение численности хищных рыб? Укажите не менее трёх изменений.

12. Какое воздействие оказывает гиподинамия (низкая двигательная активность) на организм человека?

13. Какую роль играют птицы в биоценозе леса? Приведите не менее трёх характеристик.

14. Назовите не менее 3 признаков приспособленности пресмыкающихся к размножению в наземной среде.

Задание 25

-

Назовите не менее 3-х особенностей наземных растений, которые позволили им первыми освоить сушу. Ответ обоснуйте.

-

Как можно защитить урожай культурных растений от вредителей без использования ядохимикатов?

-

Какие особенности в строении древних земноводных позволили им осваивать сушу как новую среду обитания? Укажите не менее четырёх особенностей.

Задание 26

-

Гусеницы бабочки зимней пяденицы питаются молодыми листьями дуба и заканчивают своё развитие до того, как листья дуба станут жёсткими и непригодными в пищу. Объясните, как изменится численность популяции

бабочек, если вылупление гусениц: 1) совпадёт с распусканием почек и ростом молодых листьев; 2) произойдёт до распускания почек в случае холодной весны; 3) произойдёт через несколько недель после распускания

листвы.

2. Укажите основные свойства биогеоценозов и кратко объясните их. Укажите не менее трёх свойств.

3. Прочитайте текст: Китовая акула-крупное морское животное. Несмотря на большое тело, длиной 20 м, она совсем безобидна, питается планктоном. Ее можно отличить от других акул по наличию на коже многочисленных белых пятен. Китовая акула- живородящая:рождает живых акулят. Оплодотворение у нее внутреннее.

Какие критерия вида описаны в тексте? Ответ поясните.

4. Укажите не менее четырех возможных последствий, если в экосистеме луга снизится численность насекомых-опылителей.

5. Прочитайте текст:

По внешнему виду тутовый шелкопряд – невзрачная бабочка с толстым, сильно волосистым телом и белыми крыльями, достигающими в размахе 4–6 см. Несмотря на наличие крыльев, бабочки в результате одомашнивания утратили способность летать. Родина шелкопряда, по всей вероятности, Китай, откуда, вместе с тутовым деревом, он распространился на север и на юг, но в дикой природе не встречается, разводят его в Южной Европе, Средней Азии, на Кавказе и в других регионах. Гусеницы питаются только листьями тутового дерева. Поэтому распространение шелководства связано с местами произрастания тутового дерева (шелковицы).

Какие критерия вида описаны в тексте? Ответ поясните.

6. Какие действия человека приводят к снижению биологического разнообразия растений?

7. Укажите идиоадаптации крота, связанные с подземным образом жизни.

8. Назовите не менее 4 способов совместного проживания растений с растениями или с животными.

Задание № 15955

АГРОЭКОСИСТЕМЫ

Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы, агроценозы) — искусственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности человека (пашни, сенокосы, пастбища). Агроэкосистемы создаются человеком для получения высокой чистой продукции автотрофов (урожая). В них, так же как и в естественных сообществах, имеются продуценты (культурные растения и сорняки), консументы (насекомые, птицы, мыши и т.д.) и редуценты (сапротрофные грибы и бактерии). Обязательным звеном пищевых цепей в агроэкосистемах является человек.

Отличия агроценозов от естественных биоценозов: незначительное видовое разнообразие (агроценоз состоит из небольшого числа видов, имеющих высокую численность); короткие цепи питания; неполный круговорот веществ (часть питательных элементов выносится с урожаем); источником энергии является не только Солнце, но и деятельность человека (мелиорация, орошение, применение удобрений); искусственный отбор (действие естественного отбора ослаблено, отбор осуществляет человек); отсутствие саморегуляции (регуляцию осуществляет человек) и др.

Используя содержание текста «Агроэкосистемы», ответьте на следующие вопросы.

1) Могут ли агроэкосистемы быть устойчивыми без поддержки человека?

2) Могут ли в агроэкосистеме отсутствовать консументы?

3) Может ли в агроэкосистеме быть более трёх трофических уровней?

Показать ответ

Комментарий:

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) Нет. Устойчивость агроэкосистем обеспечивает человек, привнося дополнительную энергию для поддержания устойчивости агроэкосистем (обработка почвы, применение удобрений, культивация растений и т. д.).

2) Нет. Основным консументом агроэкосистем является человек. Даже если он не участвует в потреблении урожая, консументами выступят насекомые, птицы, мыши и др.

3) Да. Основная пищевая цепь в агроэкосистемах имеет три трофических уровня: сельскохозяйственные растения → человек → сапротрофные бактерии, потребляющие экскременты человека. Но сельскохозяйственные растения частично потребляются вредителями (насекомыми, птицами, мышами и др.). Тогда возможны трофические цепи с более чем тремя трофическими уровнями. Например, растение → мышь → уж → скворец.

Ответ:

Нашли ошибку в задании? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.