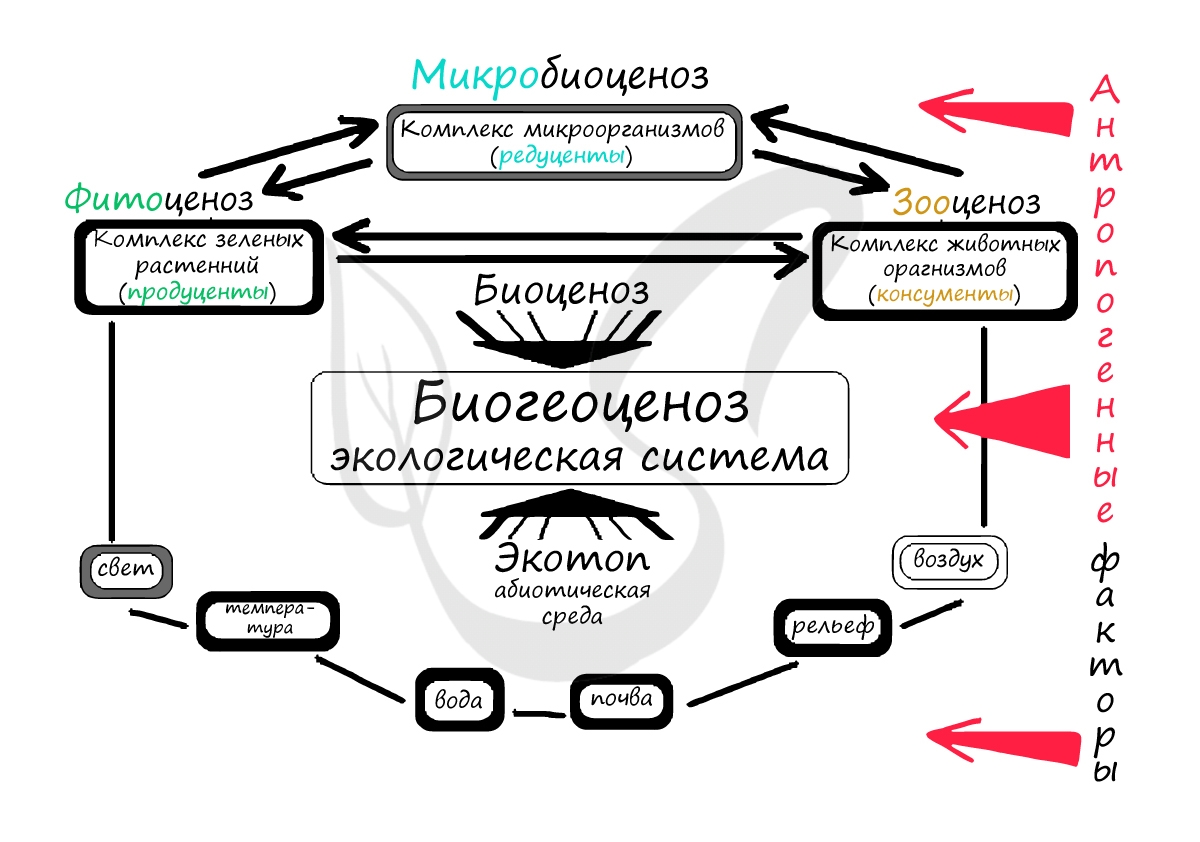

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой

их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять

биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со

связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

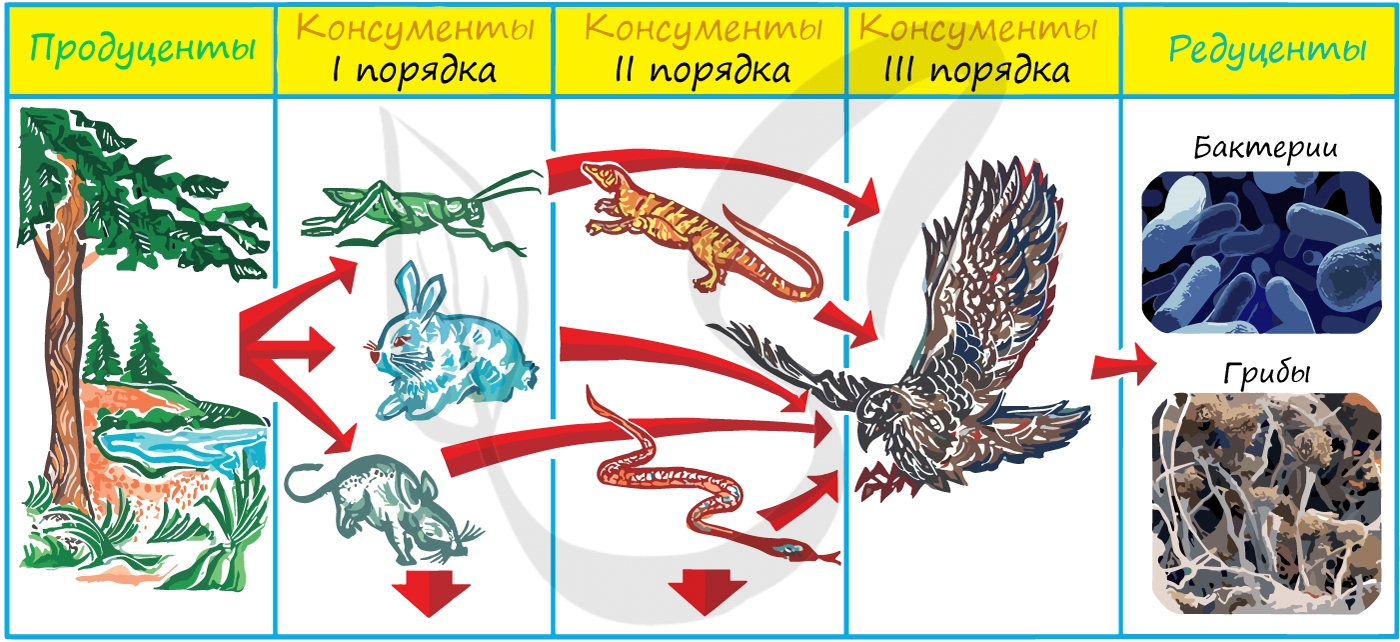

Продуценты, консументы и редуценты

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

- Консументы

- Редуценты

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические

вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные

организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые

растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они

преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые

тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ,

рождения новой жизни.

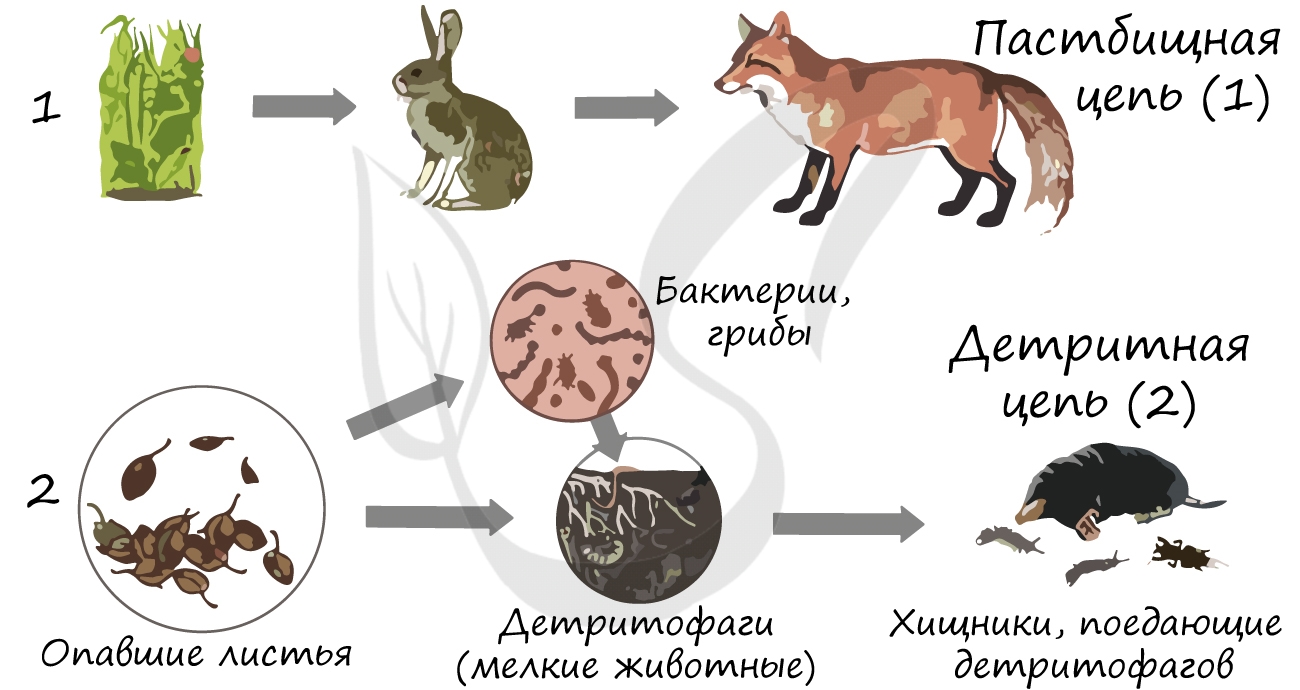

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое

предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

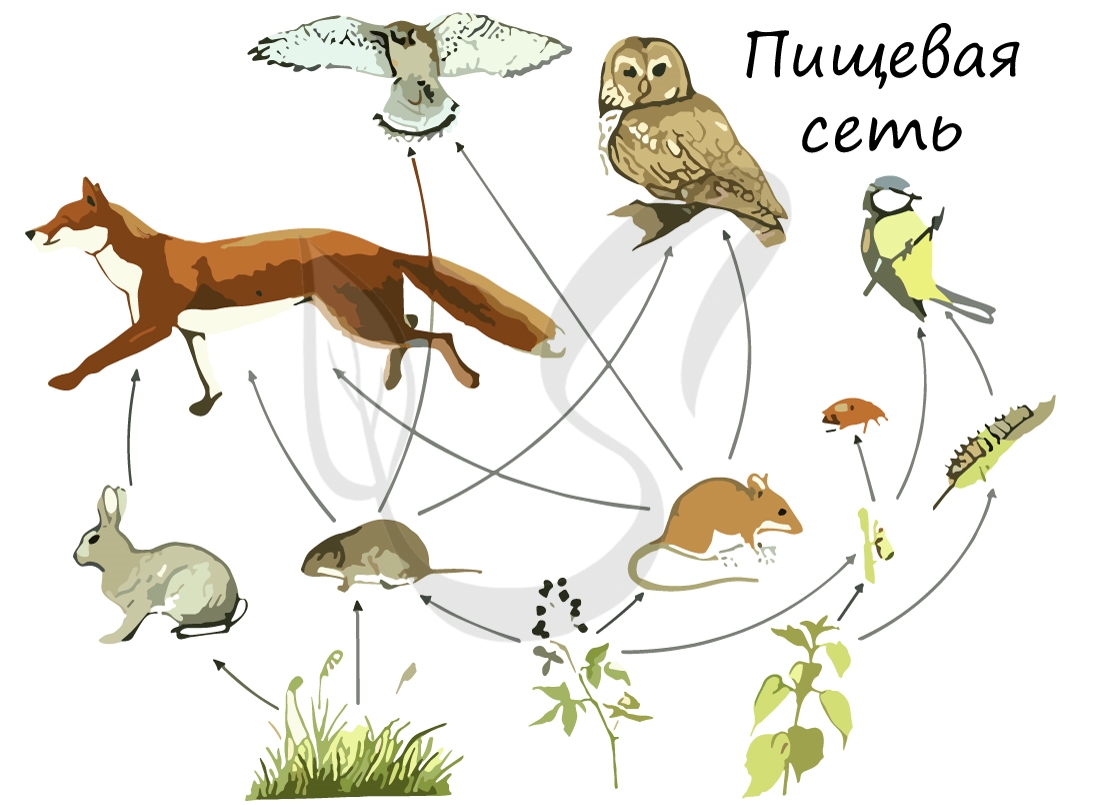

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем,

что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих

мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов

среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы

(пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей

с повышением трофического уровня.

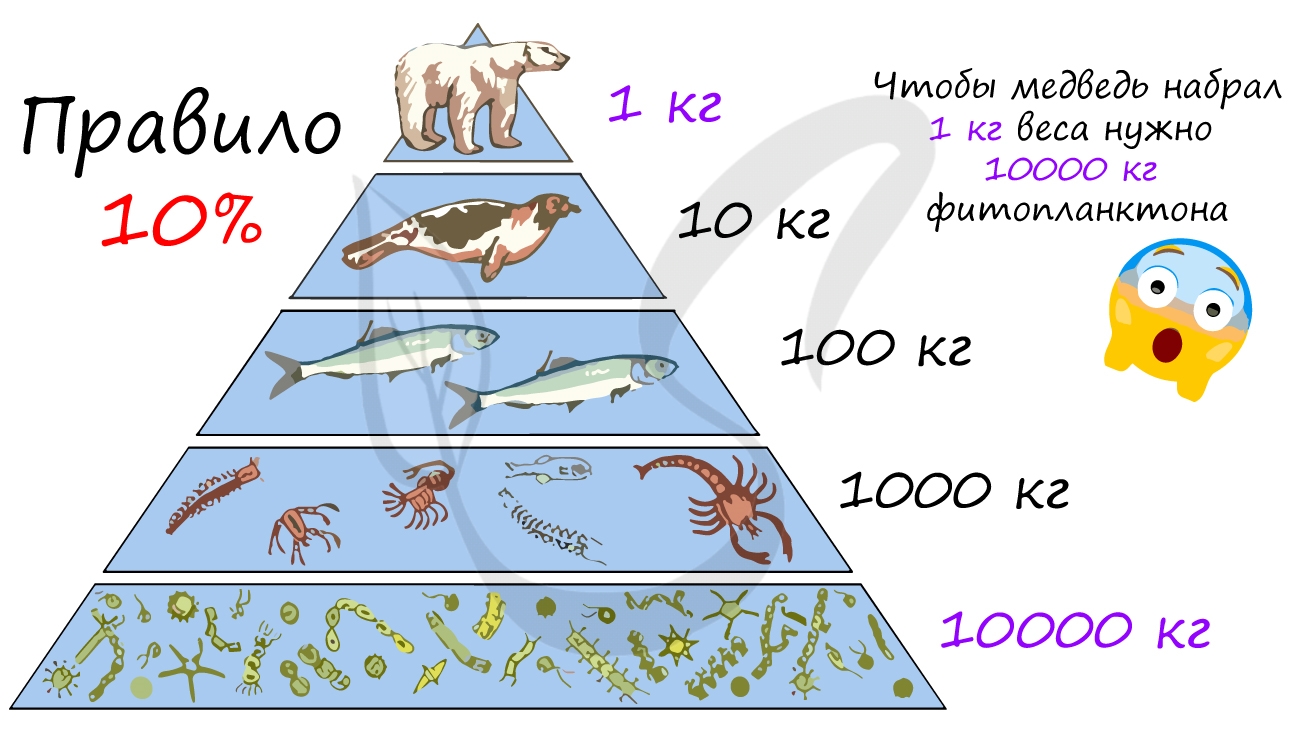

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической

пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с

изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и

10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз

характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами.

Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

- Биотические (греч. βίος — жизнь)

- Антропогенные (греч. anthropos — человек)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические —

состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность,

температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют

численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы

взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности.

Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось

глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ,

растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого

организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного

поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

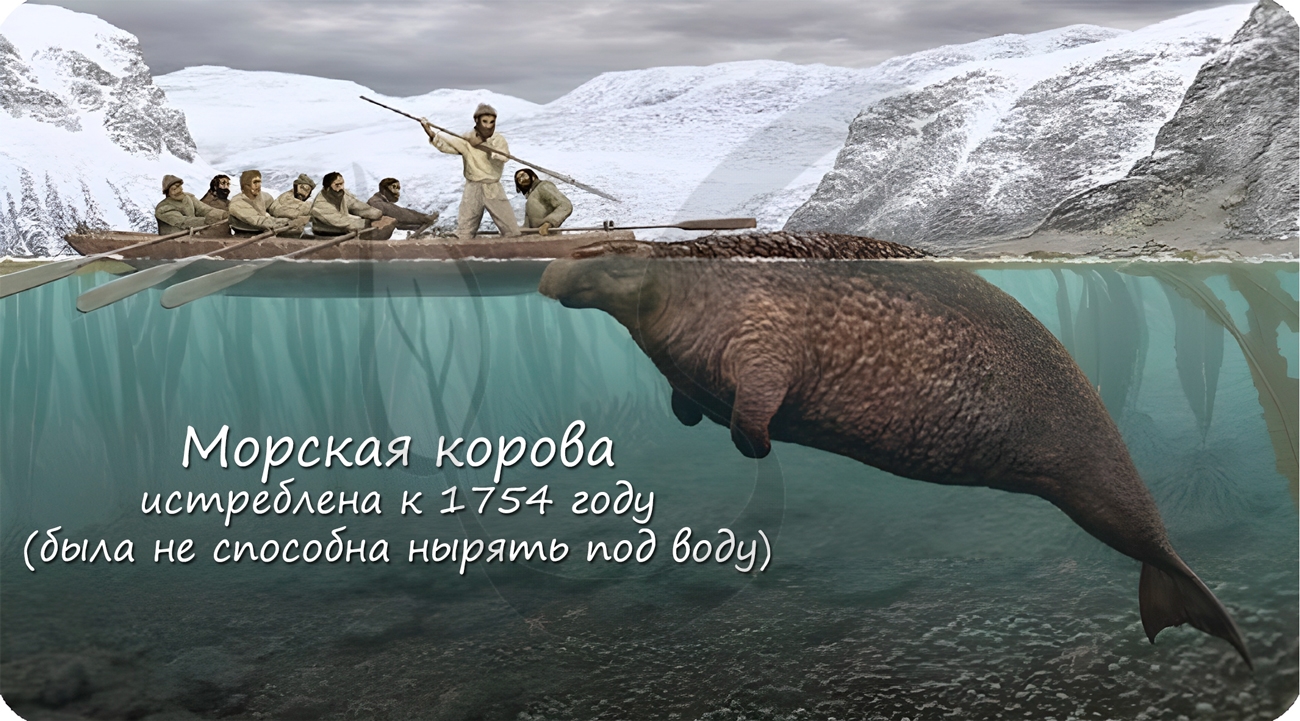

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается

биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность

человека играет решающую роль в исчезновении видов.

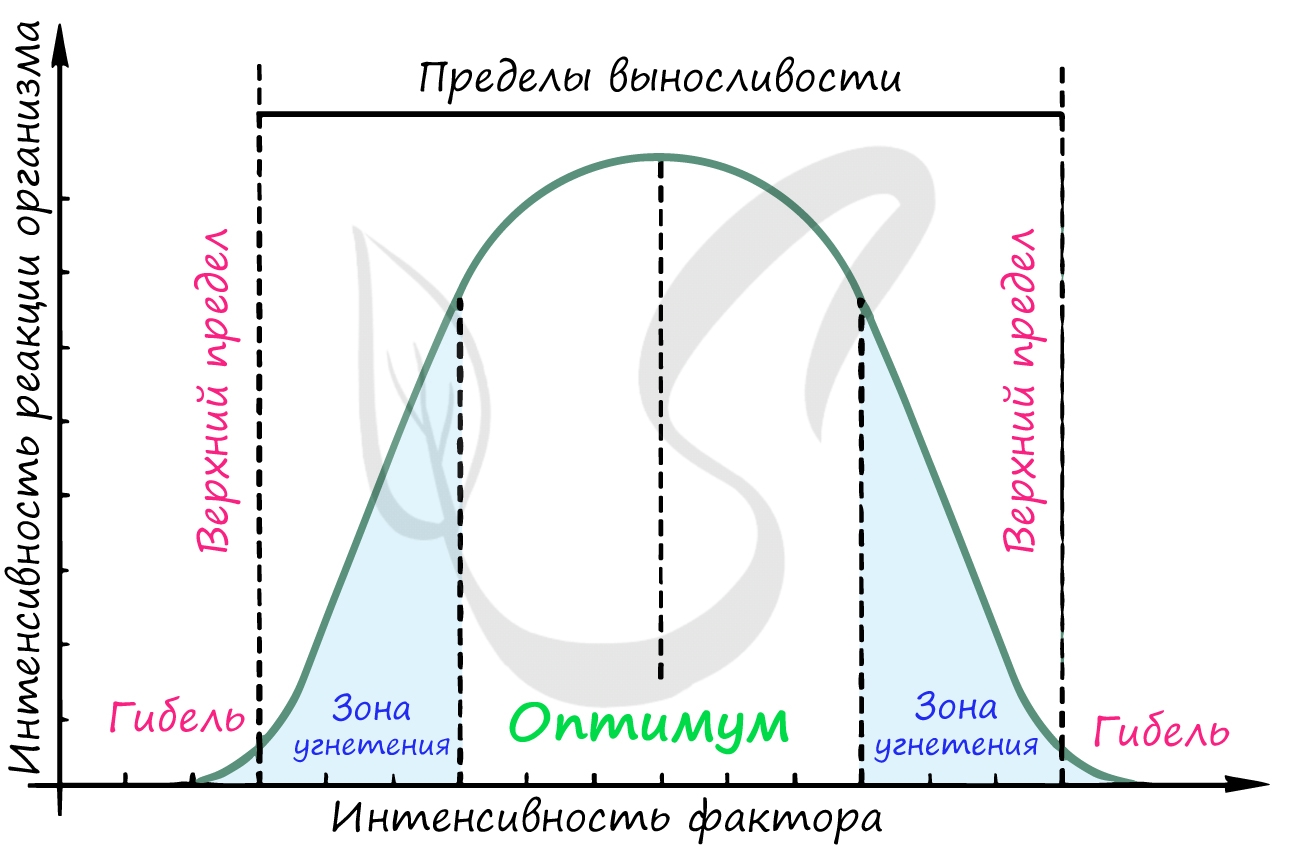

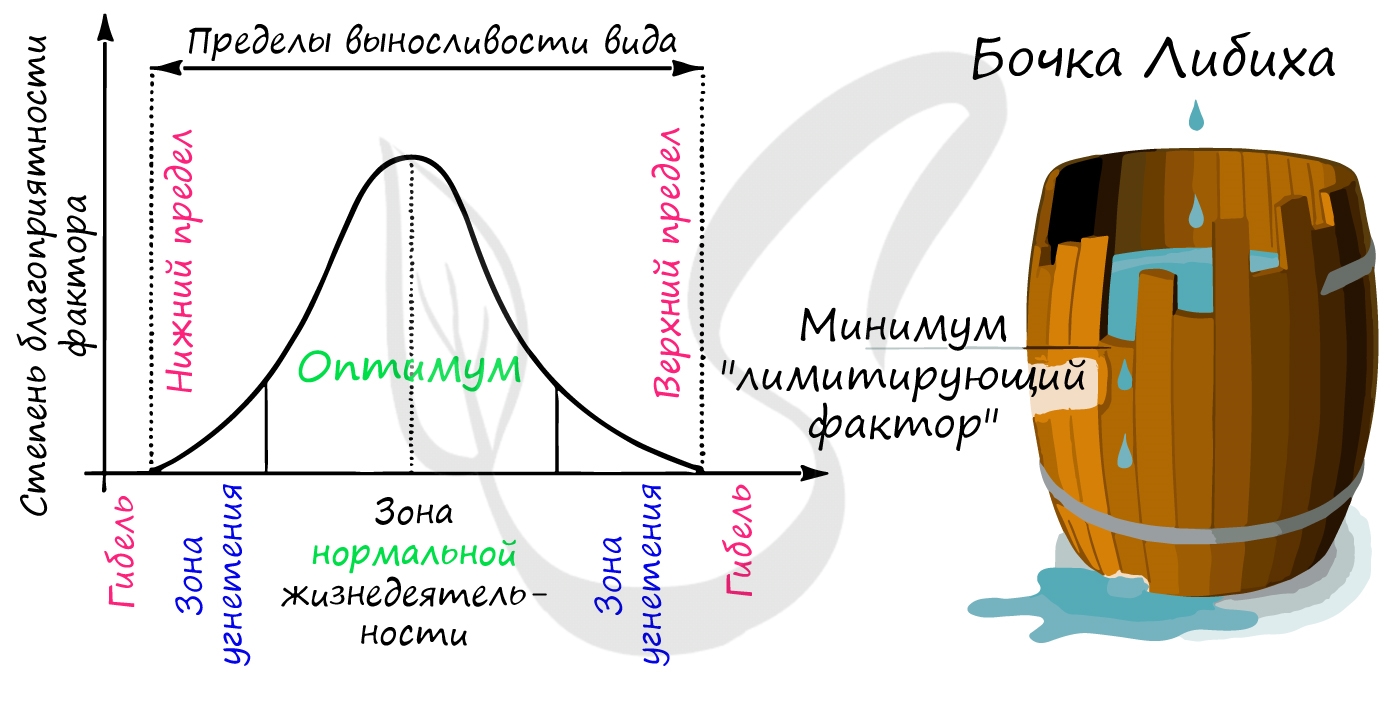

Закон оптимума

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то

про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный

для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума,

то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах

выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим

(лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор,

который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает

переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора

сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Укажите признаки агроценоза.

1) устойчивая, саморегулирующаяся система

2) имеет хорошо разветвлённые сети питания

3) характеризуется большим видовым разнообразием

4) нуждается в дополнительных источниках энергии

5) в нём незамкнутый круговорот веществ

6) в системе снижена способность к саморегуляции

Пояснение.

Агроценоз — это искусственная система, она нуждается в человеческом уходе; вносятся удобрения, что является дополнительным источником питания, в нем незамкнутый круговорот веществ, т. к. мы собираем урожай, вынося органические вещества, а, значит, там снижена способность к саморегуляции.

Ответ: 456.

Примечание:

Дополнительные источники энергии в агроценозе: энергию, которую затратил человек на производство удобрений, химических средств против сорняков, вредителей и болезней, на орошение или осушение земель, механический труд (энергия для работы трактора, комбайна и т.д), энергия, потраченная человеком на обработку агроценоза и т. п.

Тест по теме « Агроценоз» (вариант 1)

1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие признаки говорят об устойчивости биогеоценоза?

1) видовое разнообразие 4) замкнутость круговорота

2) рельеф 5) разветвлённые пищевые цепи

3) климат 6) количество источников энергии

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К естественным биогеоценозам относят:

1) дубраву 4) огород

2) болото 5) ельник

3) сад 6) пастбище

3. Установите соответствие между примерами и типами биогеоценозов. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ВИД ЭКОСИСТЕМЫ |

|

А) сосновый лес |

1) агроценоз 2) естественный биогеоценоз |

4. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Почему картофельное поле считают неустойчивой экосистемой?

1) преобладает культура картофеля

2) замкнутый круговорот веществ

3) в круговороте веществ не участвует солнечная энергия

4) короткие цепи питания

5) большая численность видов, кроме картофеля

6) из круговорота веществ изымается с урожаем большая биомасса

5. Выберите три варианта. В агроэкосистеме картофельного поля, в отличие от экосистемы луга

1) отсутствуют консументы

2) высокая численность продуцентов одного вида

3) незамкнутый круговорот веществ

4) преобладают растительноядные насекомые

5) отсутствуют редуценты

6) нарушена саморегуляция

6. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Природный луг, в отличие от поля,

1) требует вмешательства человека для постоянного поддержания и восстановления видового состава

2) является местом обитания диких животных и дикорастущих растений

3) характеризуется истощением и эрозией плодородных почв

4) обладает способностью к саморегуляции и самовосстановлению

5) не имеет редуцентов

6) характеризуется большим разнообразием видов растений

7. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Укажите признаки агроценоза

1) устойчивая, саморегулирующаяся система

2) имеет хорошо разветвлённые сети питания

3) чарактеризуется большим видовым разнообразием

4) нуждается в дополнительных энергии

5) в нём незамкнутый круговорот веществ

6) в системе снижена способность к саморегуляции

8. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Признаки, характерные для биогеоценоза:

1) использование минеральных удобрений

2) разветвлённые пищевые цепи

3) осуществление замкнутого круговорота веществ

4) относительная устойчивость и стабильность

5) отсутствие редуцентов

6) проявление искусственного отбора

9. Выберите три варианта. В чём сходство природной и искусственной экосистем?

1) небольшое число видов

2) наличие цепей питания

3) замкнутый круговорот веществ

4) использование солнечной энергии

5) использование дополнительных источников энергии

6) наличие продуцентов, консументов, редуцентов

10. Выберите один, наиболее правильный вариант. Большую роль в повышении продуктивности агроэкосистем играет

1) превышение нормы высева семян

2) введение севооборота на полях

3) выращивание растений одного вида

4) увеличение площади агроценоза

11. Выберите один, наиболее правильный вариант. Почему поле, засеянное культурными растениями, нельзя считать природной экосистемой

1) отсутствуют цепи питания

2) не происходит круговорот веществ

3) кроме солнечной используется дополнительная энергия

4) растения не располагаются в пространстве ярусами

12. Установите соответствие между характеристикой экосистемы и её видом. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ВИД ЭКОСИСТЕМЫ |

|

А) разнообразные цепи и сети питания |

1) агробиоценоз, 2) биогеоценоз. |

13.Установите соответствие между экосистемами и их особенностями:. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ВИД ЭКОСИСТЕМЫ |

|

А) круговорот веществ незамкнутый |

1) дубрава 2) яблоневый сад |

14. Установите соответствие между характеристикой экосистем и их типом. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ВИД ЭКОСИСТЕМЫ |

|

А) преобладают растения одного вида |

1) агроэкосистема, 2) природная экосистема |

Тест по теме « Агроценоз» (вариант 2)

1. Выберите три варианта. Устойчивость экосистемы обеспечивается

1) разнообразием видов и цепей питания 4) колебанием численности видов

2) замкнутым круговоротом веществ 5) саморегуляцией

3) высокой численностью отдельных видов 6) короткими цепями питания

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К агроценозам относятся

1) еловый лес 4) суходольный луг

2) лесное озеро 5) пшеничное поле

3) лесопосадки 6) вишневый сад

3. Установите соответствие между видами экосистем и их примерами. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ВИД ЭКОСИСТЕМЫ |

|

А) луг |

1) искусственная экосистема 2) естественная экосистема |

4. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Агроценозы, по сравнению с биогеоценозами, являются неустойчивыми экосистемами, так как

1) цепи питания неразветвленные и короткие

2) отсутствуют разрушители

3) цепи питания отсутствуют

4) преобладает один вид производителей

5) круговорот веществ незамкнутый

6) отсутствуют потребители

5. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Агроценоз, в отличие от биоценоза, характеризуется

1) короткими цепями питания

2) разветвлёнными цепями питания

3) незамкнутым круговоротом веществ

4) преобладанием монокультуры

5) замкнутым круговоротом веществ

6) большим видовым разнообразием

6. Выберите три варианта. В природной экосистеме, в отличие от искусственной

1) длинные цепи питания

2) короткие цепи питания

3) небольшое число видов

4) осуществляется саморегуляция

5) замкнутый круговорот веществ

6) используются дополнительные источники энергии наряду с солнечной

7. Выберите три варианта. В экосистеме широколиственного леса – дубраве

1) короткие пищевые цепи

2) устойчивость обеспечивается разнообразием растений и животных

3) высокая биологическая продуктивность

4) видовой состав растений и животных ограничен

5) почва богата гумусом

6) в почве отсутствуют редуценты

8. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Для естественной экосистемы характерны признаки

1) разветвленные цепи питания

2) преобладание монокультуры

3) сбалансированный круговорот веществ

4) отсутствие хищников

5) отсутствие абиотических факторов

6) наличие продуцентов, консументов, редуцентов

9. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В агроэкосистеме ячменного поля, как и в любой другой экосистеме,

1) осуществляется саморегуляция

2) имеются продуценты, консументы и редуценты

3) осуществляется замкнутый круговорот веществ

4) используется солнечная энергия

5) образуются пищевые связи

6) имеются разветвлённые пищевые сети

10. Выберите один, наиболее правильный вариант. УКАЖИТЕ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. Оставленный человеком агроценоз гибнет, так как

1) культурные растения вытесняются сорняками

2) он не может существовать без удобрений и ухода

3) он не выдерживает конкуренции с естественными биоценозами

4) усиливается конкуренция между культурными растениями

11. Выберите один, наиболее правильный вариант. В чем проявляется сходство плантации сахарной свеклы и экосистемы луга

1) имеют незамкнутый круговорот веществ

2) для них характерна небольшая длина цепей питания

3) в них отсутствуют вторичные консументы (хищники)

4) имеют пищевые цепи и сети

12. Установите соответствие между признаками и экосистемами. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ВИД ЭКОСИСТЕМЫ |

|

А) разветвленные сети питания |

1) ковыльная степь 2) пшеничное поле |

13. Установите соответствие между экосистемами и их особенностями:. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ВИД ЭКОСИСТЕМЫ |

|

А) преобладает монокультура |

1) картофельное поле 2) луг |

14.Установите соответствие между признаками и видом экосистемы. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ВИД ЭКОСИСТЕМЫ |

|

А) Высокое разнообразие видов |

1) агроэкосистема, 2) природная экосистема |

1. В агроценозах часто обитают вредители, которые могут сильно сократить урожай.

2. В борьбе с ними применяются химические методы, то есть используются отравляющие вещества — пестициды.

3. В итоге нередко проявляется «эффект бумеранга» — от химического воздействия погибают и полезные организмы, те, которые в естественной экосистеме уничтожают вредных.

4. Число вредителей восстанавливается быстрее, чем численность их врагов, так как вредители травоядные, а враги — хищники.

5. При действии пестицидов в процессе естественного отбора у вредителей постепенно формируется устойчивость к ядохимикатам.

6. Еще один отрицательный эффект воздействия пестицидов — «кумулятивный эффект» — накопление препарата в пищевой цепи идет тем сильнее, чем более высокую ступень в цепи занимает животное.

Каковы пути повышения продуктивности агроценоза?

1. Смена культур на полях — то есть севооборот. Один из примеров схемы при севообороте: люпин, рожь озимая, картофель, овес.

2. Использование удобрений. Например, из азотных удобрений наиболее часто используются аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат, зола.

3. Использование сортов растений с высокой урожайностью. Так, одними из самых высокоурожайных сортов пшеницы в России считаются Тарасовская остистая, Родник тарасовский, Губернатор Дона.

4. Защита почв от эрозии — устройство лесополос, грамотная обработка почвы.

5. Биологические методы борьбы с вредителями — не выпадающие из естественного круговорота, не наносящие урона природе. Например, для борьбы с насекомыми-вредителями могут использоваться насекомые-хищники, то есть их естественные враги.

6. Учет биологических особенностей организмов.

Чем природная экосистема отличается от агроэкосистемы? Назовите не менее четырех отличий.

1. Большим биоразнообразием и разнообразием пищевых связей и цепей питания.

2. Сбалансированным круговоротом веществ.

3. Участием исключительно солнечной энергии в замкнутом круговороте веществ.

4. Продолжительными сроками существования.

Известно, что агроценозы менее устойчивы, чем биогеоценозы. Укажите не менее четырех признаков, которые доказывают это утверждение.

1. Круговорот веществ в них незамкнутый, т.к. первичная продукция в большей мере изымается человеком.

2. Преобладают монокультуры и отсутствует биоразнообразие.

3. Культурные растения не выдерживают конкуренции с дикими видами, поэтому не могут существовать без участия человека.

Понятие биоценоза, биогеоценоза, экосистемы

Живые организмы находятся между собой и абиотическими условиями среды обитания в определённых отношениях, образуя тем самым так называемые экологические системы.

Биоценоз — совокупность популяций разных видов, обитающих на определённой территории. Растительный компонент биоценоза называется фитоценозом, животный — зооценозом, микробный — микробоценозом.

Ведущим компонентом в биоценозе является фитоценоз. Он определяет, каким будет зооценоз и микробоценоз.

Биотоп — определённая территория со свойственными ей абиотическими факторами среды обитания (климат, почва).

Биогеоценоз — совокупность биоценоза и биотопа.

Экосистема — система живых организмов и окружающих их неорганических тел, связанных между собой потоком энергии и круговоротом веществ.

Термин экосистема был предложен английским учёным А. Тенсли (1935), а термин биогеоценоз — российским учёным В. Н. Сукачевым (1942). «Экосистема» и «биогеоценоз» — понятия близкие, но не синонимы. Биогеоценоз — это экосистема в границах фитоценоза. Экосистема — понятие более общее. Каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз. Единая экосистема нашей планеты называется биосферой. Биосфера — экосистема высшего порядка.

Структура и функционирование экосистем

Различают видовую, пространственную и экологическую структуры биоценоза.

Видовая структура — число видов, образующих данный биоценоз, и соотношение их численности или массы. То есть видовая структура биоценоза определяется видовым разнообразием и количественным соотношением числа видов или их массы между собой.

Пространственная структура — распределение организмов разных видов в пространстве (по вертикали и по горизонтали). Пространственная структура образуется, прежде всего, растительной частью биоценоза. Различают ярусность (вертикальная структура биоценоза) и мозаичность (структура биоценоза по горизонтали).

Экологическая структура — соотношение организмов разных экологических групп. Биоценозы со сходной экологической структурой могут иметь разный видовой состав. Это связано с тем, что одни и те же экологические ниши могут быть заняты сходными по экологии, но далеко не родственными видами. Такие виды называются замещающими, или викарирующими.

Любая популяция занимает определённое местообитание и определённую экологическую нишу. Местообитание — это территория, занимаемая популяцией, с комплексом присущих ей экологических факторов. Экологическая ниша — место популяции в природе, включающее не только положение вида в пространстве, но и функциональную роль его в сообществе (например, трофический статус) и его положение относительно абиотических условий существования (температуры, влажности и т. п.). Местообитание — это как бы «адрес» организма, а экологическая ниша — это его «профессия».

Функциональные группы организмов в экосистеме

| Группа | Характеристика | Организмы |

| Продуценты | Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или хемосинтез | Растения и автотрофные бактерии |

| Консументы | Гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других консументов | Животные, гетеротрофные растения, некоторые микроорганизмы |

| Редуценты | Гетеротрофные организмы, питающиеся органическими остатками и разлагающие их до минеральных веществ | Сапротрофные бактерии и грибы |

Пищевые цепи и сети. Питаясь друг другом, живые организмы образуют цепи питания.

Цепь питания — последовательность организмов, по которой передаётся энергия, заключённая в пище, от её первоначального источника. Каждое звено цепи называется трофическим уровнем.

В пищевой цепи редко бывает больше 4–5 трофических уровней.

Трофические уровни в цепи питания

| Уровень | Группа организмов | Организмы |

| Первый | Продуценты | Автотрофные организмы, преимущественно зелёные растения |

| Второй | Консументы первого порядка | Растительноядные животные |

| Третий | Консументы второго порядка | Первичные хищники, питающиеся растительноядными животными |

| Четвёртый | Консументы третьего порядка | Вторичные хищники, питающиеся плотоядными животными |

| … | … | … |

| Последний | Редуценты | Сапротрофные бактерии и грибы, осуществляющие минерализацию — превращение органических остатков в неорганические вещества |

Типы пищевых цепей

| Тип | Характеристика | Примеры |

| Цепи выедания (или пастбищные) | Пищевые цепи, начинающиеся с живых фотосинтезирующих организмов | Фитопланктон → зоопланктон → рыбы микрофаги → рыбы макрофаги → птицы ихтиофаги |

| Цепи разложения (или детритные) | Пищевые цепи, начинающиеся с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных | Детрит → детритофаги → хищники микрофаги → хищники макрофаги |

Таким образом, поток энергии, проходящий через экосистему, разбивается как бы на два основных направления. Энергия к консументам поступает через живые ткани растений или через запасы мертвого органического вещества. Цепи выедания преобладают в водных экосистемах, цепи разложения — в экосистемах суши.

В сообществах пищевые цепи сложным образом переплетаются и образуют пищевые сети. В состав пищи каждого вида входит обычно не один, а несколько видов, каждый из которых, в свою очередь, может служить пищей нескольким видам. С одной стороны, каждый трофический уровень представлен многими популяциями разных видов, с другой стороны, многие популяции принадлежат сразу к нескольким трофическим уровням. В результате благодаря сложности пищевых связей выпадение какого-то одного вида часто не нарушает равновесия в экосистеме.

Поток энергии и круговорот веществ в экосистеме. В экосистеме органические вещества синтезируются автотрофами из неорганических веществ. Затем они потребляются гетеротрофами. Выделенные в процессе жизнедеятельности или после гибели организмов (как автотрофов, так и гетеротрофов) органические вещества подвергаются минерализации, то есть превращению в неорганические вещества. Эти неорганические вещества могут быть вновь использованы автотрофами для синтеза органических веществ. Так осуществляется биологический круговорот веществ.

В то же время энергия не может циркулировать в пределах экосистемы. Поток энергии (передача энергии), заключенной в пище, в экосистеме осуществляется однонаправлено от автотрофов к гетеротрофам.

При передаче энергии с одного трофического уровня на другой большая часть энергии рассеивается в виде тепла (в соответствии со вторым законом термодинамики) и только около 10 % от первоначального количества передаётся по пищевой цепи.

В результате пищевые цепи можно представить в виде экологических пирамид. Различают три основных типа экологических пирамид.

Пирамида чисел (а) показывает, что если бы мальчик питался в течение одного года только телятиной, то для этого ему потребовалось бы 4,5 телёнка, а для пропитания телят необходимо засеять поле в 4 га люцерной, что составит 2 х 107 растений. В пирамиде биомасс (б) число особей заменено их биомассой. В пирамиде энергии (в) учтена солнечная энергия. Люцерна использует 0,24 % солнечной энергии. Для накопления продукции телятами в течение года используется 8 % энергии, аккумулированной люцерной. На развитие и рост ребёнка в течение года используется 0,7 % энергии, аккумулированной телятами. В результате чуть более одной миллионной доли солнечной энергии, падающей на поле в 4 га, используется для пропитания ребёнка в течение одного года.

Пирамида чисел (пирамида Элтона) отражает уменьшение численности организмов от продуцентов к консументам.

Пирамида биомасс показывает изменение биомасс на каждом следующем трофическом уровне: для наземных экосистем пирамида биомасс сужается кверху, для экосистемы океана имеет перевёрнутый характер, что связано с быстрым потреблением фитопланктона консументами.

Пирамида энергии (продукции) имеет универсальный характер и отражает уменьшение количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем трофическом уровне.

Биологическая продуктивность экосистем

Прирост биомассы в экосистеме, созданной за единицу времени, называется биологической продукцией (продуктивностью). Различают первичную и вторичную продукцию сообщества.

Первичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени продуцентами. Она делится на валовую и чистую. Валовая первичная продукция (общая ассимиляция) — это общая биомасса, созданная растениями в ходе фотосинтеза. Часть её расходуется на поддержание жизнедеятельности растений — траты на дыхание (40–70%). Оставшаяся часть составляет чистую первичную продукцию (чистая ассимиляция), которая в дальнейшем используется консументами и редуцентами или накапливается в экосистеме.

Вторичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени консументами. Она различна для каждого следующего трофического уровня.

Масса организмов определённой группы (продуцентов, консументов, редуцентов) или сообщества в целом называется биомассой. Самой высокой биомассой и продуктивностью обладают тропические дождевые леса, самой низкой — пустыни и тундры.

Если в экосистеме скорость прироста растений (образования первичной продукции) выше темпов переработки её консументами и редуцентами, то это ведёт к увеличению биомассы продуцентов. Если при этом присутствует недостаточная утилизация продуктов опада в цепях разложения, то происходит накопление мёртвого органического вещества. Это ведёт к заторфовыванию болот, образованию мощной лесной подстилки и т. п. В стабильных экосистемах биомасса остаётся постоянной, так как практически вся продукция расходуется в цепях питания.

Динамика экосистем

Изменения в сообществах могут быть циклическими и поступательными.

Циклические изменения — периодические изменения в биоценозе (суточные, сезонные, многолетние), при которых биоценоз возвращается к исходному состоянию.

Поступательные изменения — изменения в биоценозе, в конечном счёте приводящие к смене этого сообщества другим. Сукцессия — последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (экосистемы) другим(-ой) в результате влияния природных факторов (как внешних, так и внутренних) или воздействия человека. Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в сукцессии, называется сукцессионный ряд, или серия. Каждая предыдущая стадия (сообщество) формирует условия для развития последующего сообщества. К сукцессиям относятся опустынивание степей, зарастание озёр и образование болот и др. (табл.)

Типы сукцессий

| Тип | Характеристика | Примеры |

| В зависимости от участия человека | ||

| Природные | Происходят под действием естественных причин, не связанных с деятельностью человека | Появление пруда в результате деятельности бобров; восстановление биоценоза после пожара, вызванного естественными причинами |

| Антропогенные | Обусловлены деятельностью человека | Эвтрофикация (зарастание) водоёма в результате попадания в него азотных и фосфорных удобрений с сельскохозяйственных полей; восстановление биоценоза после пожара, вызванного человеком |

| В зависимости от первоначального состояния субстрата, на котором развивается сукцессия | ||

| Первичные | Развиваются на субстрате, не занятом живыми организмами | Развиваются на скалах, обрывах, застывшей лаве, сыпучих песках, отмелях, в новых водоёмах |

| Вторичные | Происходят на месте уже существующих биоценозов после их нарушения | В результате вырубки леса, пожара, распашки, осушения, орошения земель |

| В зависимости от причин, вызвавших сукцессию | ||

| Аутогенные (самопорождающиеся) | Возникают вследствие внутренних причин (изменения среды под действием сообщества) | Регулярно-периодическое выгорание калифорнийской и австралийской чапарали в результате формирования огнеопасной среды |

| Аллогенные (порожденные извне) | Вызваны внешними причинами | Опустынивание степей в результате изменения климата (уменьшения количества осадков) |

В своём развитии экосистема стремится к устойчивому состоянию. Сукцессионные изменения происходят до тех пор, пока не сформируется стабильная экосистема, производящая максимальную биомассу на единицу энергетического потока. Сообщество, находящееся в равновесии с окружающей средой, называется климаксным.

Природные экосистемы

В зависимости от природных и климатических условий можно выделить три группы и ряд типов природных экосистем (биомов). В основе классификации для наземных экосистем лежит тип естественной (исходной) растительности, для водных экосистем — гидрологические и физические особенности.

Наземные экосистемы:

1. Тундра: арктическая и альпийская.

2. Бореальные хвойные леса.

3. Листопадный лес умеренной зоны.

4. Степь умеренной зоны.

5. Тропические злаковники и саванна.

6. Чапараль (районы с дождливой зимой и засушливым летом).

7. Пустыня: травянистая и кустарниковая.

8. Полувечнозелёный тропический лес (районы с выраженными влажным и сухим сезонами).

9. Вечнозелёный тропический дождевой лес.

Пресноводные экосистемы:

1. Лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др.

2. Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники и др.

3. Заболоченные угодья: болота, болотистые леса, марши (приморские луга).

Морские экосистемы:

1. Открытый океан (пелагическая экосистема).

2. Воды континентального шельфа (прибрежные воды).

3. Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным рыболовством).

4. Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, лиманы, солёные марши и др.).

5. Глубоководные рифтовые зоны.

Помимо основных типов природных экосистем (биомов) различают переходные типы — экотоны. Например, лесотундра, смешанные леса умеренной зоны, лесостепь, полупустыни и др.

Антропогенные экосистемы

Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы, агроценозы) — искусственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности человека (пашни, сенокосы, пастбища). Агроэкосистемы создаются человеком для получения высокой чистой продукции автотрофов (урожая). В них, так же как в естественных сообществах, имеются продуценты (культурные растения и сорняки), консументы (насекомые, птицы, мыши и т. д.) и редуценты (сапротрофные грибы и бактерии). Обязательным звеном пищевых цепей в агроэкосистемах является человек.

Отличия агроценозов от естественных биоценозов:

• незначительное видовое разнообразие (агроценоз состоит из небольшого числа видов, имеющих высокую численность);

• короткие цепи питания;

• неполный круговорот веществ (часть питательных элементов выносится с урожаем);

• источником энергии является не только Солнце, но и деятельность человека (мелиорация, орошение, применение удобрений);

• искусственный отбор (действие естественного отбора ослаблено, отбор осуществляет человек);

• отсутствие саморегуляции (регуляцию осуществляет человек) и др.

Таким образом, агроценозы являются неустойчивыми системами и способны существовать только при поддержке человека.

Урбосистемы (урбанистические системы) — искусственные системы (экосистемы), возникающие в результате развития городов и представляющие собой средоточие населения, жилых зданий, промышленных, бытовых, культурных объектов и т. д.

На первых этапах своей истории человек был натуральной частью природных экосистем и имел в них такое же значение, как и другие живые организмы. Но с развитием человечества его роль возрастала, возник новый фактор — антропогенный. Человек стал активнее использовать природные ресурсы, часто нарушая установившееся в природе равновесие. Для удовлетворения своих растущих потребностей он стал создавать искусственные экосистемы.

Искусственные экосистемы, созданные человеком для получения сельскохозяйственной продукции, называют агроэкосистемами (агроценозами).

Агроценоз, или агроэкосистема (греч. agros — «поле»), — это искусственная экосистема, созданная человеком для получения сельскохозяйственной продукции.

Пример:

поле кукурузы, виноградник, парк, яблоневый сад, огород и т. д.

|

|

|

|

Рис. (1). Поле цветов |

Рис. (2). Виноградник |

В агробиоценозе существуют такие же компоненты, что и в природном биоценозе, устанавливаются такие же цепи питания. Там присутствуют:

- продуценты (культурные растения, сорняки);

- консументы (насекомые, птицы, грызуны, хищники);

- редуценты (бактерии и грибы).

Человек обеспечивает условия для максимальной продуктивности биоценоза, а затем большую часть произведённой продукции забирает, обеспечивая себя продуктами питания.

Но чрезмерное вмешательство в природу (применение большого количества минеральных удобрений и средств защиты растений, неправильная обработка почвы) может вызвать загрязнение природы и привести к опустыниванию огромных площадей. Плохо влияет на биосферу уменьшение площади лесов из-за их вырубки для нужд сельского хозяйства.

Сравнение естественных экосистем и агробиоценозов

Искусственные и естественные экосистемы различаются по ряду признаков.

Естественные сообщества характеризуются устойчивостью.

Экологическая устойчивость искусственных экосистем незначительна.

Пример:

без постоянного вмешательства людей поля, засеянные злаковыми или овощными культурами, зарастают сорняками в течение года, а сады могут существовать не более (20) лет.

Естественные биоценозы получают энергию только от Солнца.

Агроценозы получают энергию Солнца, а также энергию, которую человек затрачивает на обработку почвы, подкормку и прополку растений, защиту от болезней и т. д.

В естественной экосистеме круговорот веществ полный и замкнутый. Вся первичная продукция растений используется консументами и редуцентами и превращается в минеральные вещества, которые опять вовлекаются в новый круговорот.

В агробиоценозе круговорот веществ неполный и незамкнутый, так как основную часть продукции человек изымает для своих потребностей.

Без постоянного вмешательства человека в виде обработки почвы, внесения удобрений и борьбы с болезнями агробиоценоз существовать не может.

Источники:

Рис. 1. Поле тюльпанов. https://cdn.pixabay.com/photo/2017/04/28/21/39/field-of-flowers-2269528_960_720.

Рис. 2. Виноградник. https://cdn.pixabay.com/photo/2013/10/21/21/56/vineyard-199135_960_720.

Какие признаки характеризуют агроценоз? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

- естественный круговорот веществ у данного сообщества нарушен

- высокая численность растений одного вида

- большое число видов растений и животных

- ведущий фактор, влияющий на сообщество, — искусственный отбор

- замкнутый круговорот веществ

- виды имеют различные приспособления к совместному обитанию

📜Теория для решения:

Среды обитания и экологические ниши

Посмотреть решение

Агроценоз (агроэкосистема) — искусственная система, созданная в результате деятельности человека. Примеры агроценозов: парк, поле, сад, пастбище, приусадебный участок.

Разберем варианты ответов.

- естественный круговорот веществ у данного сообщества нарушен, так как с поля собирают урожай, его не поедают массово животные, а остатки не остаются гнить, в качестве пищи для редуцентов. Правильно.

- высокая численность растений одного вида — верно, поле засеивается определенной культурой.

- большое число видов растений и животных — неверно

- ведущий фактор, влияющий на сообщество, — искусственный отбор- верно, так как этот отбор осуществляет человек.

- замкнутый круговорот веществ — неверно.

- виды имеют различные приспособления к совместному обитанию- неверно, видов всего 1-3, у них нет специальных приспособлений для обитания.

Ответ: 124

Ксения Алексеевна | Просмотров: 449